分享到:

- 微信

- 微博

以色列是全球重要的研发中心,被称为“中东硅谷”。如今这股以色列的科技风正刮向中国。

12月17日,在常州举行的第二届中以创新创业大赛生命科学领域决赛暨中以高科技企业对接会上,12家以色列企业带着各自的生命科学项目在340多家中国企业面前展开路演。

中国以色列常州创新园主任赵东良告诉第一财经记者,这340多家中国企业有80%以上来自全国各地,而这80%里面一半以上的企业是投资机构,这恰恰是以色列初创企业需要的。

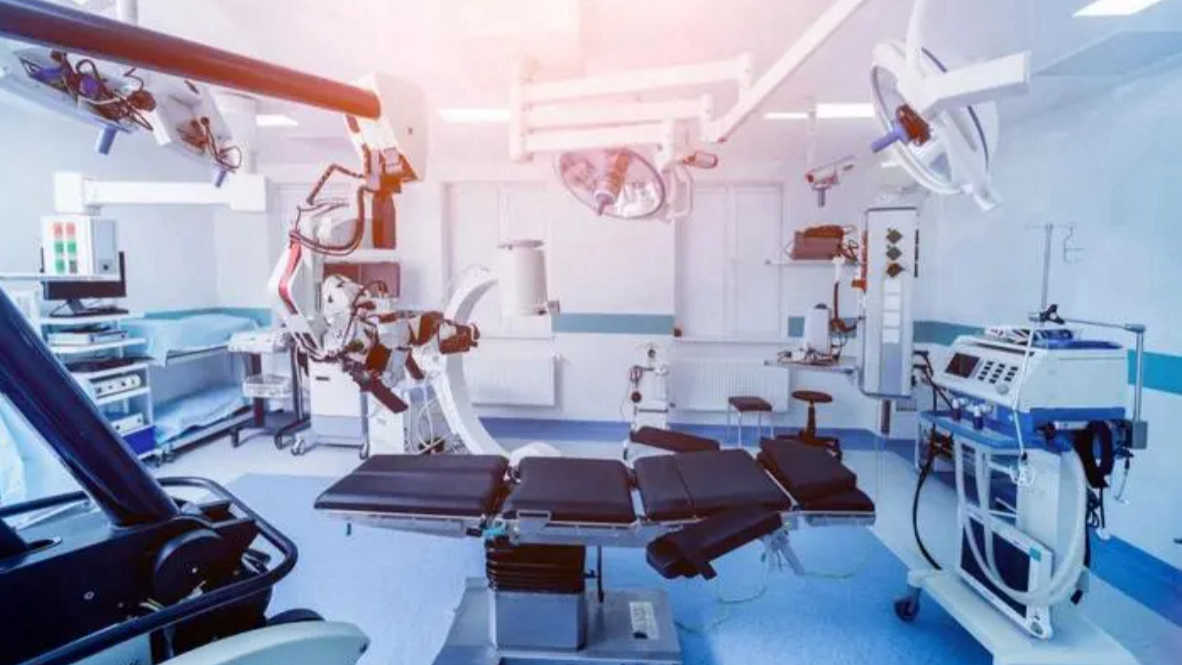

中国以色列常州创新园成立于2015年,是中以两国政府第一个创新合作示范园区。目前,园区已集聚各类中以合作项目81个,涉及科技、教育、文化、医疗、旅游等多个领域,集聚的以色列及中以合作企业为全国之最,尤其是在医疗器械等领域。

此次共有28家以色列企业带着项目来参加对接会,其中有2家已经与园区达成初步合作意向,审核通过后也将落户园区。

以色列凭借科技立国,2017年,以色列民用研发支出占GDP比重为4.5%,这一占比位居经济合作与发展组织成员国前列。目前,以色列高科技领域的初创公司数量超过6000家,跨国公司在以色列投资成立的研发中心超过350个。

但是以色列国土狭小、市场空间有限、劳动力资源短缺,有海外拓展的强烈需求。中国人口众多、市场巨大,加之正处经济发展转型升级、“一带一路”战略实施的关键时期,因此十分需要引进以色列技术、人才、机制以促进发展水平持续提升。

2016年,在中以创新合作联合委员会第二次会议上,“中以常州创新园共建计划”(下称“共建计划”)推出,旨在为以色列高技术企业及项目落户中以常州创新园提供一揽子投资指引。

赵东良告诉记者,园区最大特色就体现在共建上,比如园区计划的推广、企业吸引人才的政策、企业落户政策、专业服务等全是由他们和以色列创新署一起来制定的。

共建计划提出,以色列企业可直接通过该计划申请入驻园区,双方组织专家对所征集的企业和项目进行评估和筛选,通过评审的高科技企业及项目将获得优先推荐落户园区的资格,还可获得特殊津贴、享受金融激励政策、知识产权保护等方面援助,以及雇佣本地高水平人才、享受设备补贴等后勤管理服务。

“以色利企业不太具备在中国独立生存和经营的能力,我们尽可能多地帮他们推介专业资源,引导他们一步步地做好在中国的发展。”赵东良对记者表示,他们的专业服务主要体现在市场这一块,比如帮助以色列企业在中国建立销售渠道,帮他们与中国企业开展新产品的合作研发。

如今,园区内的以色利企业很多都获得了很好的发展。比如,成立于2011年的赫意凯(常州)电器设备有限公司,主打商用咖啡研磨机,在常州实现产业化以后获得快速发展,已成为国内市场占有率60%以上的商用咖啡研磨机品牌,在国外市场也逐步建立较大影响。

成立于2015年的常州希若嘉医疗科技有限公司致力于研发、制造和销售无创血液参数和生命体征检测设备,已先后获得道富资本和京东方共7800万美元投资,其主要产品无创血糖检测仪已经取得国家三类医疗器械注册证。

在对接会上,来自以色列的一家从事3D打印的企业负责人告诉记者,以色列的公司最注重创新,但在这个过程中需要投资、工业生产等环节,这对于公司来说要消耗相当大的精力,在这方面中以常州创新园会提供全套服务,所以他们公司就可以集中所有的力量在他们的产品设计上,不用担心其他的事物。

“中国市场很大,而且这里有很多原材料,我们做3D打印希望能跟原材料更近一点,这样更容易进行实验,同时也想离这边的消费群体更近一点。”上述以色列企业负责人说。

上海电气集团股份有限公司中央研究院首席工程师郑金鑫在和一家从事可穿戴智能设备研发的以色列企业商谈对接后对记者表示,他们希望将这些技术应用到远程运维或者远程装配。“此次对接会上,智能制造和先进传感器相关领域都是我们比较关心的,从上海未来的定位来说,这些东西比较符合上海未来的产业方向。”

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

脑机接口支持政策将出台,相关产业发展有望提速

截至发稿,创新医疗涨停,爱朋医疗、倍益康涨超10%,际华集团、翔宇医疗等涨幅居前。

全力支持高端医疗器械重大创新,国家药监局发布十大举措

对符合要求的国内首创、国际领先,且具有显著临床应用价值的高端医疗器械继续实施创新特别审查。

出海新变量|中国创新医疗器械出海欧美:试错成本高且毛利低,为何还要去

近年来,医疗器械出海已经成为中国厂商的重要策略。

商务部就欧盟限制中国企业和产品参与其医疗器械公共采购答记者问

此次,欧方不顾中方多次通过双边对话释放的善意和诚意,一意孤行,利用单边工具,构筑新的保护主义壁垒,不仅损害中国企业利益,而且严重破坏公平竞争。中方对此强烈不满、坚决反对。

欧盟中国商会:坚决反对欧盟限制中企参与医疗器械公共采购

欧盟中国商会对欧盟单边保护主义做法、公开对中企采取不公平歧视性措施表示坚决反对。