分享到:

- 微信

- 微博

作为偿二代最关键的指标之一的风险综合评级在保险业第三季度偿付能力报告中全面落地。根据毕马威近日发布的《偿二代2016年三季度公开信息披露分析》报告,就保险公司三季度表现,与偿一代下的评级结果相比,人身险公司在偿二代下的分类监管评级较偿一代下降,相反财产险公司呈现提升的结果。

第三季度,保监会总共对160家保险公司进行了偿二代下的风险综合评级。根据各家公司披露情况来看,总共有148家公司公布了第二季度的风险综合评级。其中A类公司有50家,B类公司有95家,C类公司1家,D类公司有2家。风险程度较低的A类和B类公司合计占比达到98%。

报告称,综合考虑了保险公司偿付能力充足率和非量化风险管理水平的评级是偿一代下分类监管的升级版,更加科学全面,进一步提升了偿付能力监管的针对性和有效性。同时,偿二代第二支柱的偿付能力风险管理要求与评估(SARMRA)首次监管评估顺利推进,计划在今年底前全部完成。保险公司编制今年4季度偿付能力报告时,将根据本次SARMRA评分计算最低资本要求,实现公司风险管理能力是“真金白银”的激励约束机制。

“总体上来看,大多数公司分类评价结果与偿一代的评级相比较为稳定。从可获得的披露信息来看,人身险公司有9家公司分类监管评价结果上升,同时有16家下降;财产险公司有15家公司分类监管评价结果上升,有7家下降。”毕马威表示。

从保险公司已披露的风险评级结果看,人身险公司中风险较低的A、B类公司占比上升为97.1%,而风险较高的D类公司只有2家。寿险公司最近两个季度分类监管评级的变动主要集中在A类和B类公司。总体来说人身险公司在偿二代下的分类监管评级较偿一代下降,特别是银邮系保险公司。报告统计数据显示,寿险公司有6家公司分类监管评价结果由B上升到A,同时有15家由A下降为B。与其他类型公司相比,中资中小寿险公司风险较高,风险综合评级较低。在偿二代下,大部分人身险公司在第二季度被评级为B类公司。

而从财产险公司已披露风险评级结果看,风险较低的A类和B类公司占比为98.5%,风险较高的C类公司只有1家。报告分析称,财产险公司第二季度偿二代下总体风险综合评级要优于第一季度偿一代下的评级,例如风险评级上升的公司有15家,而下降的只有7家。

对于第二季度险企出现恶化趋势的现金流情况,第三季度不管是人身险还是财产险均有所好转。报告显示,2016年第三季度保险行业总体净现金流较上季度有所好转。净现金流为负的公司由第二季度的61家减少到第三季度的58家。

不过,毕马威中国保险业主管合伙人李乐文表示,“对于寿险公司,市场风险依旧是最重要的风险类型。不同类型的寿险公司最低资本结构不尽相同,传统大型公司由于长期储蓄业务较多,资产负债管理难度较大,市场风险占比远远超过其他类型的寿险公司,同时因保障型业务较多,保险风险占比也较大。而外资中小寿险公司经营策略较为保守,最低资本结构较为均衡,保险风险占比远远超过其他类型的保险公司。”

此外,商业车险费率改革全面实施之后,一方面车均保费的下降和综合赔付率的下降体现出改革的红利,另一方面综合费用率的上升也给产险行业的经营带来了明显的压力。预期下一阶段监管部门将从扩大车险产品条款和费率市场化改革深度,以及落实市场行为检查和监管进一步发力,“两手抓,两手都要硬”。

财产险及再保险行业方面,报告认为2016第三季度财产险行业保险风险占比略有下降,市场风险占比则略有上升,信用风险占比基本不变。再保险公司的保险风险占比上升,而市场风险和信用风险占比则有所下降。

报告同时还分析称,与上一季度分析结果比较,5家中小人身险和8家中小财产险公司整体综合实力从中上降到了较低的水平。下降的原因主要是保费收入波动较大(无论是上升或下降的幅度),以及因亏损或净利润减少导致净资产收益率下降。中小保险公司在快速发展业务的同时,应该兼顾业务的结构和质量,以提升自身的资本充足水平和可持续经营能力。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

稳就业稳经济工具箱上新,多项政策将在二季度落地

稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措包括五方面内容:支持就业、稳定外贸、促进消费、积极扩大有效投资、营造稳定发展的良好环境。

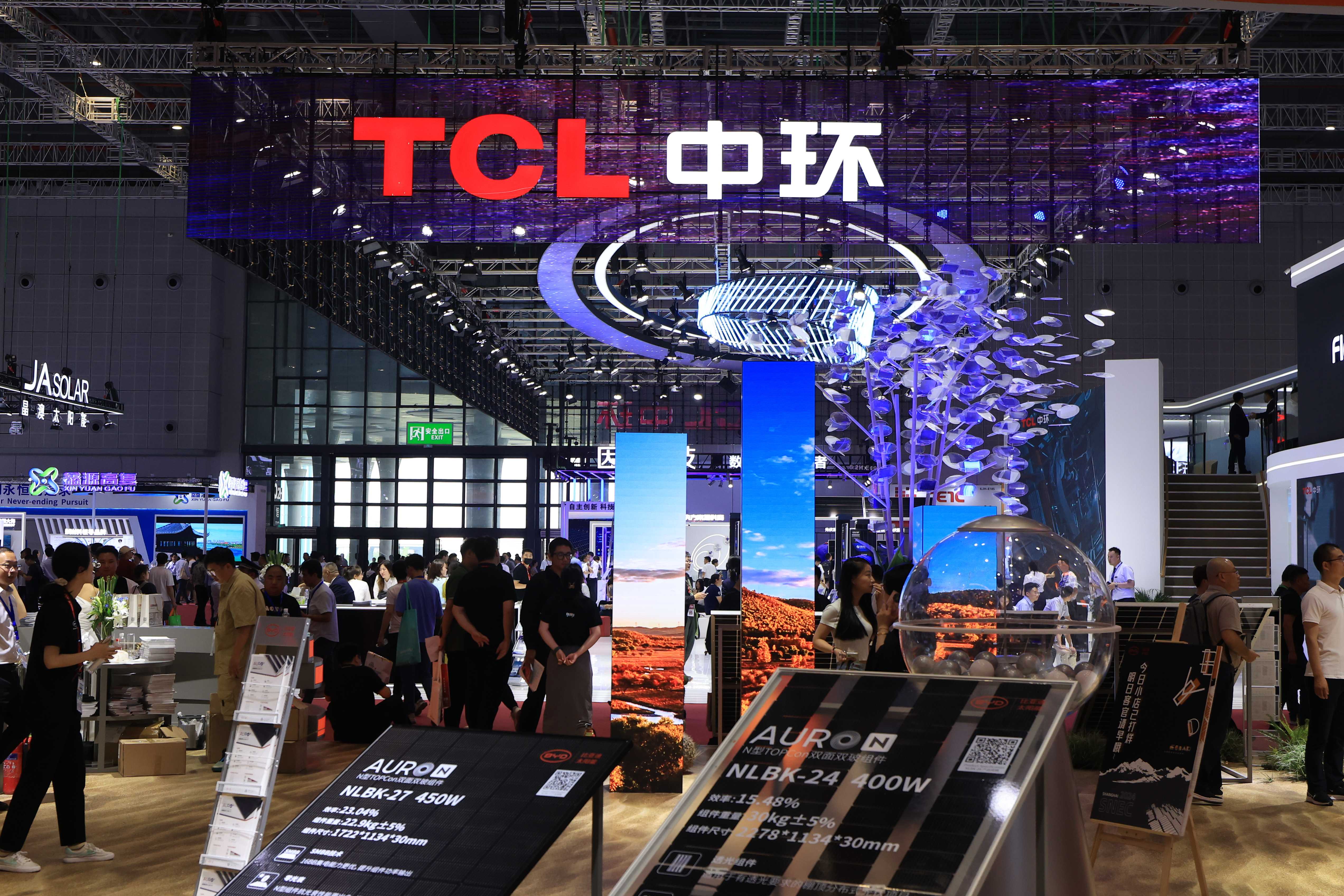

硅片综合市占率下滑,TCL中环如何扭转颓势?

2024年TCL中环全年扣非净利润亏损109亿元,亏损规模是全行业最高,董事长表示去年经营战略偏差和经营决策失误是业绩亏损原因之一。

广州市区大型商业综合体+1!最快7月建成

目前,琶南项目招商推介和相关配套建设工作正在加快推进。

进一步完善证券行业全面风险管理建设,中证协发布两份文件

修订稿明确了全面风险管理的目标,要求证券公司确保承受的风险与总体发展战略目标相适应,提升风险管理创造价值的能力,增强核心竞争力。

证监会:全面启动实施新一轮资本市场改革,推动各项改革举措平稳落地

进一步全面深化资本市场改革。以深化投融资综合改革为牵引,全面启动实施新一轮资本市场改革,推动各项改革举措平稳落地,取得可感可及的改革成果。