分享到:

- 微信

- 微博

推进农业供给侧结构性改革是一个全局性、方向性的问题。

3月7日,在十二届全国人大五次会议记者会上,农业部部长韩长赋称,推进农业供给侧结构性改革有三大背景,也是三大必然。根据中央的部署,这项工作从去年就已经开始,也取得了初步成效。今年中央一号文件又作出新的部署,农业部也围绕这一工作主线,提出了2017年的具体政策措施。

在发布会上,第一财经记者问如何评价2016年粮食总产量出现首次回落?韩长赋对此回应称,粮食生产是一个两难,多了不行,少了更不行。去年粮食总产量在“十二连增”后出现首次回落,但仍是历史上的第二个高产年。具体来说,这次调减的主要作物是玉米,也是中国政府推行农业供给侧结构性改革主动调整的结果。可以说,在今后,粮食产量根据当期的供求关系适当进行增减,是正常的,这也将会成为一种常态。

以供给侧结构性改革为主线

在今年的两会政府工作报告中,深入推进农业供给侧结构性改革仍然是今年农业工作的主线。在这条主线的指导下,引导农民根据市场需求发展生产成为重要举措之一。

韩长赋称,推进农业供给侧结构性改革是一个全局性、方向性的问题。这次供给侧结构性改革主要是用市场的手段,用改革的办法,通过引导市场主体行为,促进结构调整。

新世纪以来,粮食总产量的“十二连增”难掩农业供给存在结构性矛盾、中国农业在国际市场上缺乏竞争力等现实。因此,推进改革就是为了增加优质、绿色农产品的供给,破解玉米供大于求的困局,提高中国农产品的国际竞争力。

针对这三大背景,韩长赋称,农业供给侧结构性改革,需要适应市场需求,改善农产品的供求关系;需要提高农业的质量和效益,增加农民的收入;促进农业转型升级,提高竞争力。今年农业部就此改革提出了包含去库存、补短板、增效益、育主体、增动能五大具体政策措施。

十二连增以来首次回落

值得关注的是,2016年中国粮食总产量出现首次回落。这跟农业供给侧结构性改革密切相关。

连续十二年的粮食总产量增产,其实很大程度上有赖于玉米,尤其是于2008年实行玉米临储收购政策以来,极大地刺激了农民种植玉米的动力,使得玉米种植面积和产量双双大增,并于2012年取代稻谷跃居第一大主粮作物地位。2016年,粮食总产量出现首次回落,由于是在高位上的调整,当年粮食产量仍为历史次高。

如何看待这一回落?韩长赋回应第一财经提问称,2016年我国粮食减少104亿斤,而且减的主要是玉米,这是我们主动调整的结果,也是意料之中的。

之所以调减玉米,他解释说,玉米这些年出现产量增加、进口增加、库存也增加的“三量齐增”,供大于求。为此,去年国家启动玉米收储制度改革,将实行了8年的玉米临储政策调整为市场定价、价补分离,也就是市场化收购,加上给农民补贴,这是我国粮食收储制度的一项重大改革。

那么,如何评价这一年来玉米实行的“市场定价、价补分离”政策改革?韩长赋称,这项改革取得了明显成效,理顺了价格,激活了市场,提高了竞争力,带动了玉米加工,也倒逼了结构调整。去年玉米种植面积减少近3000万亩,停产、半停产的玉米加工企业都运转了起来。因此,对粮食产量的年度间合理性波动,要理性看待。今后粮食产量根据当期的供求关系适当有一些增减,是正常的,而且也会成为一种常态。

他说,粮食生产是两难问题,“多了不行、少了更不行”。习近平总书记强调,中国人的饭碗任何时候都要牢牢地端在自己手上。所以,粮食生产没有放松,也不能放松,作为农业部门,首要职责还是要保障全国人民能够“到点开饭”。

为此,新的国家粮食安全战略,首先要守住谷物基本自给、口粮绝对安全的底线,概括起来可归纳为“三个两”。具体来说,一是要保住两大口粮。保持稻谷、小麦这两大口粮的面积和产量总体稳定,确保口粮绝对安全。二是稳住两个积极性。要稳住地方政府重农抓粮和广大农民务农种粮的积极性。三是实施“两藏”战略。“藏粮于地、藏粮于技”,巩固提升粮食产能。这样市场和年度产量有一些波动,也没有关系,只要有需要,就能够产得出、供得上。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

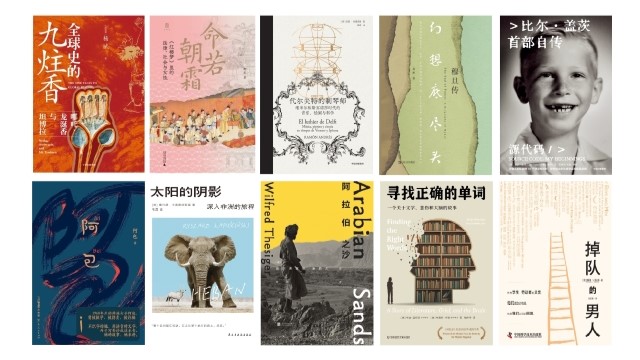

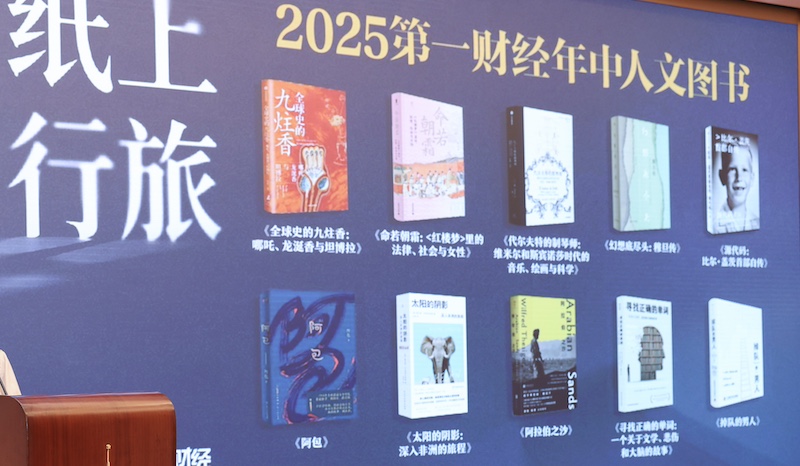

他们坚毅的脸庞闪着光|2025第一财经年中人文图书

“我们的社会非常需要长期主义、理想主义,需要尊重人类历史发展规律和基本常识,这些内容在短视频里不可能找到,只能在书籍里。”

第一财经年中人文书单发布,在阅读与旅行中穿透历史

财经媒体为什么坚持做人文阅读报道?人文书单发布现场,第一财经总编辑杨宇东作出回应。

从记录者,向建设者:第一财经“1科创”生态服务平台正式启动

“1科创”生态服务平台将积极服务科创的全生命周期、链接生态的各个主体,紧紧围绕科技成长和企业需求。

兴业金租、第一财经、中信金租开展党支部联合党建

7月17日,兴业金租第一党支部、第一财经第九党支部、中信金租综合管理部党支部在京同开展以“党建引领聚合力 租媒共建话清风”为主题的党建联建活动。

管涛:中国经济迎难而上,有效应对外部冲击

由于外部环境复杂多变,下半年国内经济运行仍然面临多重不确定性。为巩固经济回升向好势头,以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性,仍有必要强化底线思维,充分备足预案。