分享到:

- 微信

- 微博

“在海外,一个专利往往都很厚,有很多项权利要求。但在国内,有些部门和机构的考核措施往往强调专利数量而忽视专利质量,因而会出现一个专利被拆分成多个专利、为了数量而多申请专利的现象。”全国政协委员、中科院上海光学精密机械研究所信息光学与光电技术实验室主任王向朝对第一财经记者表示。

王向朝告诉记者,对于个人而言,有专利在手,在评职称、拿学位、申请项目时,也会带来很多额外的优势。这种政策导向往往会制造很多“垃圾专利”。

2016年,国家知识产权局共受理发明专利申请133.9万件,同比增长21.5%,连续6年位居世界首位。截至2016年底,我国国内发明专利拥有量达到110.3万件,首次突破100万件,我国是继美国和日本之后,世界上第三个国内发明专利拥有量超过百万件的国家。

虽然在专利数量上,中国已经远超欧美,但在专利质量上与发达国家尚有不小的差距。国家知识产权局规划发展司于2015年11月发布的《中国有效专利年度报告2014》显示,国内有效发明专利中,维持年限5年以上的占49.2%,维持年限超过10年的只占7.6%。国内发明专利平均维持年限仅为6年。2014年我国失效专利中,国内失效专利占失效总量的94.6%。

王向朝认为,我国专利平均维持年限短的一个很重要的原因是存在大量的“凑数专利”,这种专利技术含量很低,基本没有转化价值,专利持有人没有长期维持专利权的意愿。这种专利在走完申请和授权的流程后就已基本完成使命。同时,国家对知识产权的资助项目也助长了很多“垃圾专利”的产生,甚至有部分企业将大量申请“垃圾专利”视为有利可图的“生意”。

王向朝表示,“垃圾专利”百害而无一利,补贴这种“垃圾专利”是国家财政资源的浪费;为应付各种考核,大量制造这种“垃圾专利”,也浪费科研人员的精力。

为此,在解决“垃圾专利”问题,促进专利质量提升方面,王向朝提出建议。

一是转变政策导向。相关部门、机构以及企事业单位的专利指标考核应强化专利转化率指标,专利转化率与专利数量考核并重;取消政府对专利申请的资助,让单位和个人不能从申请专利本身获利,让市场为专利价值“定价”,从而消除为套取补贴而申请专利的动机。

二是完善评价体系。在对企事业单位进行评价时,不设专利数量的评价指标,引入能够更合理体现单位创新能力的新标准,通过更合理的方式鼓励企事业单位创新;对个人评价时,取消盲目考察专利数量的方式,通过专利转化效果等更合理的方式考察发明人的创新能力。

三是培育良好的知识产权环境。加大专利侵权打击力度,尽快完善并落实专利侵权的惩罚性赔偿制度,并出台相应的法律法规,让企业树立没有核心专利就没有市场,就难以生存的意识,进而引导优质专利的产生。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

深圳启动灯塔计划 保护出海知识版权

未来将通过跨区域、跨领域协同,为中国企业扬帆出海构筑坚实的知识产权防线。

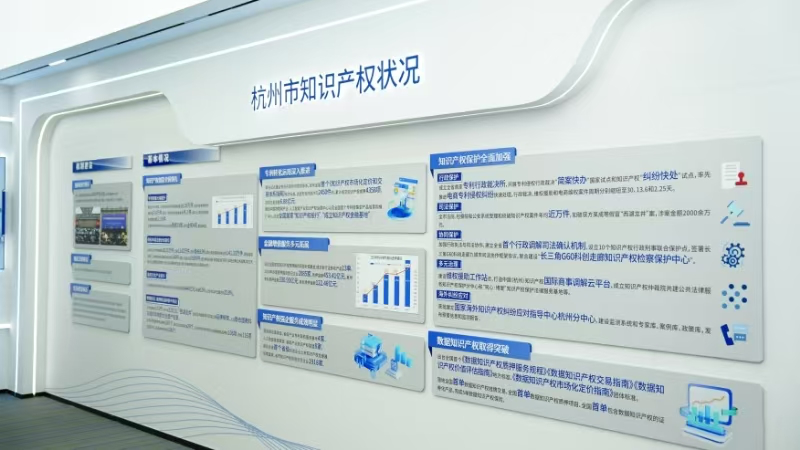

杭州跃居2025全球创新集群第13位

目前,杭州有效发明专利拥有量已连续17年居省会城市首位。

数据产权登记“一窗通办” 杭州滨江发出全国首批数据资产“身份证”

未来该区将探索以数据权属登记证书“一证”代替其他各种证书,实现真正的集中统一。

国家知识产权局答一财:进一步探索AI在知识产权审查中的应用

人工智能在审查中的应用,发挥的只是辅助审查的作用,由人工智能产生的推理结果,不能直接作为审查意见使用。

依法打击知识产权犯罪服务高质量发展 公安部印发意见

要推进大数据智能化建设应用,加快提升知识产权保护工作智能化数据化水平。