分享到:

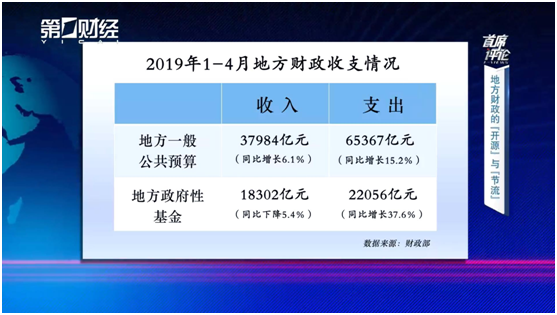

- 微信

- 微博

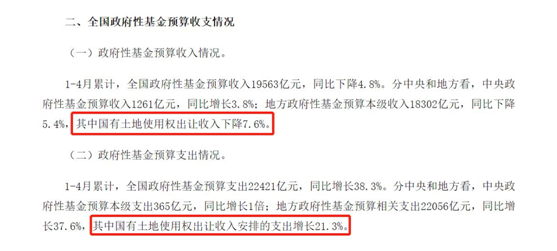

财政部日前发布的2019年前4个月财政收支情况显示,占地方政府性基金收入约九成的国有土地使用权出让收入下降7.6%。加之今年以来,一系列减税降费措施陆续落地,其中包括1月1日起实施的小微企业普惠性税收减免政策和新个税法,4月1日起实施的增值税改革政策,以及5月1日起实施的降低社保费率政策。这一系列减税降费措施都让中央和地方财政面临一定减收压力,同时,财政支出的力度进一步加大,地方政府如何应对财政压力?如何做到“开源节流”?

如何理解地方财政的支大于收?

裴蕾:看到前四个月的财政数据,如何判断地方财政支大于收的情形?

赵全厚:与往年比,今年的支出更加明显增速快,很重要的原因就是今年在稳增长和防风险之间,稳增长的压力比较大,所以政府提前支付财政资源。可是财政收入实际上需要经济发展正常的税基,经济到了那一步才能计征的。这样财政收入按照正常的经济发展秩序走的,支出是为了稳投资、稳经济,为了加快执行。从收入角度来看,不是说收入降低了,而是支出加快了,也会反应在债务发行数量增加,腾出的资金直接用于加大财政支出和财政投资。

土地出让金下降有何影响?

裴蕾:前4个月当中,国有土地使用权出让收入下降了7.6%,但是安排的支出增长了21.3%。这一增一降带来的影响是什么?

王长勇:国有土地使用权出让收入下降了7.6%,我觉得并不是一个特别大的担忧,因为去年1到4月份土地出让收入增长是40.7%,之前到5月份也是40%以上,基数特别高。基数高以后,今年相对来说增速本来就受影响。另外,土地出让收入受宏观经济影响比较大,受房地产调控影响也比较大。一般来说在2018年全年土地出让收入增长比较高的情况下,第二年一般本身也有“大小年”的现象,这是规律。

现在预判今年土地出让金收入的预算做得比较低,3%的增长,去年基数影响到后半年有所收窄。我估计完成今年的预算是没有问题,但高增长时期应该是过去了。

裴蕾:对土地比较依赖的政府来说,影响是不是会很大?

王长勇:首先是增量部分增长得慢了,但是规模还是占比比较大的,整个占地方政府一般预算和基金预算总额的50%到60%之间,所以这种情况下,增速下降可能也不一定完全是坏事。我觉得增速肯定会降下来,稳定到一个水平,因为我们的城市化进程现在还在进行中,还有大量的农村人口要城市化,过去十几年高速增长我觉得可以确定不会再高速增长了,两位数增长是不可能的了。

地方财政如何“开源”?

裴蕾:在这样的情况下如果要增加财政收入的话,我们可能会想到大家比较关心的房地产税,房地产税的推进进程如何?

赵全厚:从现在官方的信息,包括会议和文件披露来看,还在人大立法阶段,正在推进立法进程,当然进入立法进程程序的时间取决于进展得是否顺利,也取决于立法的复杂性,焦点问题、利益怎么理顺的问题。举个例子,比如说《预算法》是2004年进入立法程序的,2014年8月31号才通过,《预算法》主要是规定政府本身的财政资金怎么预算管理的。房地产税的立法涉及到政府和市场,政府和居民,家庭和个人,这些问题比较复杂。所以房地产税从政府角度来说要积极推进立法,但只能是尽可能尽快推出。

另外,房地产税立法有个特点,就是统一立法,充分授权。地方开不开征,可能未来要授权给地方。可能有的地方率先开征,有的地方暂时不开征,或者开征晚一点,这是完全有可能的。立法不意味着马上开征。

房地产税开征时间表如何?

裴蕾:两位心目中有没有一个时间段或者等多长时间开始征收?

王长勇:其实今年两会期间,全国人大常委会有个工作报告提到了立法的重点计划里面就有房地产税。后来财经委对预算的审查结果,报告里面提到了要力争完成中央确定的税收法定计划,税收法定计划里面实际上就是有房地产税,它的时间点是2020年。现在从房地产税讨论来说,2020年完成立法非常紧,如果2020年要完成的话今年必须初审,要不然来不及。

从收入功能来说,房地产税在初期的收入功能是微乎其微的,可以忽略不计,替代土地出让金几乎不可能,在前五年十年基本上可以忽略不计。刚开始征收,一个城市征收几十亿、几百亿,假如五六个城市征收两三百亿的规模,征收五六年达到一千亿的规模,与6.55万亿的土地出让收入相比就是一个零头,毛毛雨。

中央财政转移支付如何支持地方?

裴蕾:为了缓解地方财政收入的压力,财政部也提出要加大对地方转移的支付力度。2019年中央对地方转移支付的安排75399亿元,增量为历年最大,所以转移支付到底是转移到哪些地方了?用在哪些方面?

赵全厚:中国财政转移支付实际上是有两方面,一方面是财力性转移支付,一方面是专项转移支付。财力性转移支付我们通常叫一般性转移支付,主要是按照标准收入、标准支出来算的,也就是说它转移到穷的地方去,尤其是中西部。因为穷的地方标准收入少,可是支出和全国均等化,支出标准是刚性的。这样收入越少的,支出和收入的差距越大,差距越大的地方,转移支付首先就往那个缺口补。今年李克强总理在3月15号人代会上也表示,要加强对中西部财政转移支付,我们叫“三保”,保工资,保运转,保民生,三保支出不能被挤占了。

中央地方增值税收入分配会否改变?

2016年,国务院印发了《全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案》,指出“中央分享增值税的50%,地方按税收缴纳地分享增值税的50%。”的方案自2016年5月1日起执行,过渡期暂定2-3年,也就是说,此过渡方案已于今年5月到期。

裴蕾:增值税收入划分接下来会发生什么变化?税制改革还需要做一些什么样的努力?

赵全厚:我认为暂定三年到期是有可能改,提供了改的可能性。但是能不能改看具体其他方面的情况。比如说是不是在营改增以后,地方政府又有新的税源了?如果地方政府财力从份上来说没有新增途径,要想再提高增值税中央的风险和比例,恐怕时机不成熟。原来设想把消费税扩围,从中央独享的税种交给地方,这也是一种方案。消费税扩围以后,地方就增加了消费税税种了,这样的话增值税的比例再调一调是有道理的。但这些到目前为止都还没有进行,就是说现在要是把五五分成增值税比例提高中央的共享比例,恐怕这个条件不成熟。但是一般情况下,如果从长久来说,增值税应该最好是统一的,中央集中收的比例更高一点好,因为这样的话有助于改善地方产业同质性竞争、恶性竞争,有利于全国整体推进工业方面的发展,尤其制造业的发展。

王长勇:因为增值税税源就是企业生产,给地方政府就贡献税源,所以地方政府招商引资第一是为了提供就业,第二就是给地方贡献增值税。如果地方增值税比重占得太多以后,所谓的僵尸企业产能过剩实际上就跟增值税有很大的关系。大家竞争去办各种厂子,不利于形成统一大市场。如果增值税比重中央占得多以后,地方办工厂的积极性就会下降。下一步如果消费税扩围以后分给地方一些,地方政府就会以人为本,希望消费者去,这样地方政府为老百姓服务的意识就会增强。所以税种跟地方政府的治理关系非常明确。全世界来说,像增值税收入主要应该给高级政府中央政府,不应该主要给地方政府。下一步改革如果提高中央增值税的比重,就必须有其他的税收相应地弥补地方政府收入的减少。比如现在提的把车辆购置税给地方,还有现在环保税开始征收,使地方政府慢慢把环保税增上去,地方收入能够弥补一部分。未来趋势看,通过多税种的弥补,把增值税地方占比降下来。

地方债发行加快 如何影响地方财政?

裴蕾:现在实施积极的财政政策也包括了地方债的发行,今年一季度地方债的发行量同比增长540%,打破了以往二季度、三季度为地方债供给高峰的局面。怎么理解发债规模的节奏?可持续性怎么样?

王长勇:实际上简单说主要是发债时间安排上面发生了变化,第一就是今年地方债的数量增加很多,专项债增加了8000亿,一般债增加了1000亿,增量就有。从时间说,往年一季度,两会之前地方政府新增债是零发行,只是一些置换的,借新还旧的发行。今年实际上从0到1,1.39万亿是全国人大授权地方政府可以提前发,在两会之前就可以提前发1.39万亿。这样的话发债进度就加快了,往年比如后半年发得多,从4、5月份开始发,经常到9、10月份发得比较多。今年实际上前倾、前移,这是进度上的一个问题。

赵全厚:我更多觉得这是一个宏观调控的需要,比如说有一个成语“朝三暮四”、“暮四朝三”,实际上都是七个,三加四,但是“早和晚,晚和早”排列组合效果有差异。比如去年,我们对宏观形势的判断,上半年整体收入比较不错,但是到了去年7月23号,李克强总理提出稳增长,后来8月份提出六稳,形势变了,去年呈现出前半年债券发行的速度比较慢,后半年尤其是去年9、10月份两个月几乎集中发了70%、80%的债券,就是为了六稳。这样的话去年下半年债券发力了,今年上半年还是属于稳投资与防风险的矛盾处理协调之中。

地方财政如何“节流”

主持人:在节流方面,是不是会对政府进行的一些投资,包括工业、基建等方面产生影响?

王长勇:今年政府减税以后自己的压力就来了,它的支出上面就相应要做一些缩减或者控制。今年来说实际上一般性支出在预算报告里面说得很清楚了,政府工作报告也提了,一般预算压减5%,三公经费在5%以上的基础上再压减3%。这个量我觉得可能并不是特别大,一般支出这个可能就是千亿规模的概念,这是一个信号,没有增加。

另外,前段时间出台了《政府投资条例》,对政府投资的边界、范围也进行了严格要求,包括对政府投资的能力也提出了一些要求。就是投资边界确定你能投,还有条件就是你有没有钱,你没有钱还不能用别人的钱去垫付,这些要求在今年推出。

裴蕾:具体来说可以减少哪些支出呢?

赵全厚:实际上我们今年总体来说财政是增资的,这是一个基本特征,因为未来要进行危机应对。赤字率是从2.6%提到2.8%的,专项债券支出也是从去年1.35万亿增加到今年2.15万亿。总体上来说今年第一是支出的,所以说节流和支出今年是并行不悖的,该支出的就支。今年是节流了,更体现为结构性节流。我们是有增有减,有保有压。今年对民生这方面都是要保的,但是又要在总体的盘子中压与民生相对关系不强的一般性公共支出,尤其和政府有关的这方面,比如政府的三公经费,一般公共经费除了基本公共服务要保,其他一般公共服务经费要压缩5%。在三公经费中,公款旅游这方面是大力压,绝对不允许,会议经费要压,招待费要压。政府过紧日子,不是政府拉着老百姓一起过紧日子。民生必须要保,不但要保底数,该正常增长的也要增长,创新、教育、包括扶贫,这些力度要加。今年的节流我更认为是在扩大支出过程中一种结构性节流。

第一财经《首席评论》出品

主持人 裴蕾

编导 赵楚琪

主编 芮晓煜

制片人 尹淑荣