分享到:

- 微信

- 微博

因为新冠肺炎疫情,2020年榆林窟闭馆109天,于5月11日恢复开放。在这109天里,榆林窟文物保护研究所副所长李立新带领同事,在2018年榆林窟25窟的“保护展示设施”取得敦煌研究院领导的初步认可之下,继续尝试和国强公益基金会合作落实榆林窟17窟的保护展示设施。

2020年7月4日,敦煌研究院在榆林窟召开了全院基础建设现场会。“这么重量级的团队来榆林窟,不仅说明院里对我们创新尝试的认可,也是榆林窟人对莫高精神的真实传承。”李立新感慨道。

由榆林窟人开始的敦煌石窟“保护展示设施”,25窟和17窟的故事最值得一说。

2015年,李立新与来自上海的企业家徐建新相识,作为敦煌石窟的“粉丝”,徐建新在看到榆林窟25窟之后,升起保护之心,想要做点什么。当时洞窟之中仍采用老式屏风进行保护,虽然壁画非常精美,但是观众无缘靠近墙体,讲解员讲解的很多内容无法看清,窟内空间浪费了大半,能容纳的人数也很有限。

李立新说:“在任何时候,文物的保护都是第一位的。早期的玻璃屏风是在当时的条件下,保护和弘扬所达到的一种平衡。现在,公众受到榆林窟等敦煌石窟艺术魅力的感召,希望能更近距离观赏壁画,作为文保一分子,我们就要去思考这个可能性。”

李立新和徐建新进行了充分的沟通,初步确定合作方式:一个出方案,一个出资金。在“恢复洞窟原生效果、玻璃安全以及人身安全”等几个标准之下,以保护为前提,用“策展式思路”设计保护展示设施。经过反复调研、实地勘察,2018年,榆林窟25窟的玻璃屏风改建完成。

李立新说:“榆林窟处于峡谷之中,空间有限;在改建的过程中,我们都不允许施工队有任何敲打或者震动。文物是极其珍贵和脆弱的,新的保护设施安装实在是慎之又慎。25窟的改建方案和专家组认真汇报,得到各方确认后再开始动工:量好尺寸,在上海的工厂进行玻璃切割和安装测试,在工厂组装无误后运过来进行窟内组装。不在文物现场做任何大的施工,不改变文物本体,不改变窟内环境,设计简洁、大方、典雅。越简单就越大方,越大方才可长久,而长久之美就是典雅。典雅的东西容易被公众认可,也不用常常更换。”

李立新提到的保护陈列设施,包括架设玻璃围栏,照射朦胧灯光,铺设仿古地砖等一系列措施,并且通过这些设计把历史的久远感和文物的沧桑感表达出来。他说:“石窟是一个文化载体,承载了很多的信息,所以你做的东西也必须有文化的内涵。为做而做,就会很形式化,很生硬。这是一个要对得起良心的工作,越思考得细致,越能把文物保护得长久。文物保护永远都是进行时。”

以榆林窟17窟为例,洞窟本体并不是四方周正的,在铺设保护展示设施的同时,榆林窟文物保护研究所的团队经常和施工队一起现场讨论,如何达到性价比最大化,如何达到保护和弘扬的最平衡,时刻都在取舍。事必躬亲的李立新对洞窟的每个细节都能娓娓道来。

“新的玻璃屏风高度一米七,太高影响视觉感受,太低起不到保护作用,我们参考了中国人的平均身高作为参考。比如这一幅壁画,如果是用一整块玻璃安装,效果肯定很好。但是考虑到未来考古、临摹、照相、采集数据等需要,大块玻璃拆卸不方便,于是我们还是恢复统一的玻璃尺寸。”李立新在现场解说道。

这几年,越来越多的社会机构会捐赠资金给敦煌研究院用于石窟保护,大众的公益意识逐渐增强,石窟守护者们也在做好文保工作的同时尽量节约费用。榆林窟的新玻璃屏风采用的都是高透明、无双影、无折射、加胶的双面镀膜钢化玻璃,它的透光度只比德国的肖特玻璃低0.02%,但价格只有后者的1/3,视觉上差别并不大。镀膜之后形成了凹凸镜的效果,会起到放大的效果,游客观看壁画会更加清晰。从安全性来说,这种玻璃和汽车的挡风玻璃一样,撞碎了不会跌落,在极端情况下也不会损坏壁画。李所长自豪地说,“这里面我们可下了不少功夫啊!”

在李立新的介绍之下,我们看见了很多用心之处:在靠近地面的部分有一些戈壁小石头,是为了尽快散发潮气;支撑玻璃的槽钢,能预防地震等地质灾害导致变形;玻璃四周的栏杆是在镀锌的钢板上,用水性漆加澄板土打磨做旧,一方面和洞窟的视觉效果保持一致,另一方面栏杆上有土,一般游客都不会摸,间接起到保护作用。

每个洞窟大小不同,也需要因地制宜设计灯光。以榆林窟17窟为例,因为洞窟较大,围绕着佛龛、主室和前室甬道布设了三组灯具。不同的情况下,开启不同的灯光。人近灯渐亮,人走灯渐暗。李立新说:“我本来想设计成人走后五秒灭灯,但这样开关次数多了会影响灯具的寿命,所以还是维持原状。文物也要讲究留白之美,我们想追求有若无,实若虚,没有办法达到完美,就尽力去融入洞窟,彰显灿烂的文化艺术。”

古代做砖没有机器,那么当代保护也少不了手工的参与。榆林窟文物保护研究所的团队邀请敦煌当地拥有40多年雕塑经历的雕塑家翻模。黏土、黄土和沙的比例不断研究,唐代的洞窟就配唐代的地砖:八瓣莲花和连珠纹用阳刻的方式让图案立体,并做成红砖一般的硬度,目的就是让游客去踏磨,经过一段时间后变得残破不全,与千年之久的斑驳壁画保持一致。

在李立新的介绍中,我们收获了参观榆林窟洞窟的“正确姿势”:“甬道的地砖铺设我们预留了0~8度的坡度,加上地砖有不平感,人从光亮中进入暗处洞窟,自然会安静下来。出于对陌生环境的试探,会慢慢低头,沉浸到洞窟的氛围中。我们用心设计,就会让更多人可以专心地参观洞窟,对古人的艺术杰作怀着敬畏之心。”

榆林窟17窟自2020年改建之后受到好评,游客们来到这个洞窟参观就像来到了博物馆。敦煌研究院名誉院长樊锦诗考察了25窟之后连声赞叹,“这是具有莫高精神的保护性展示设施”。在文物一线40多年的李立新,提到此事总是无比骄傲。

榆林之灵,是守护者的虔诚,也是这种谦虚又高级的文化态度。

(作者系上海第一财经公益基金会秘书长)

文章作者

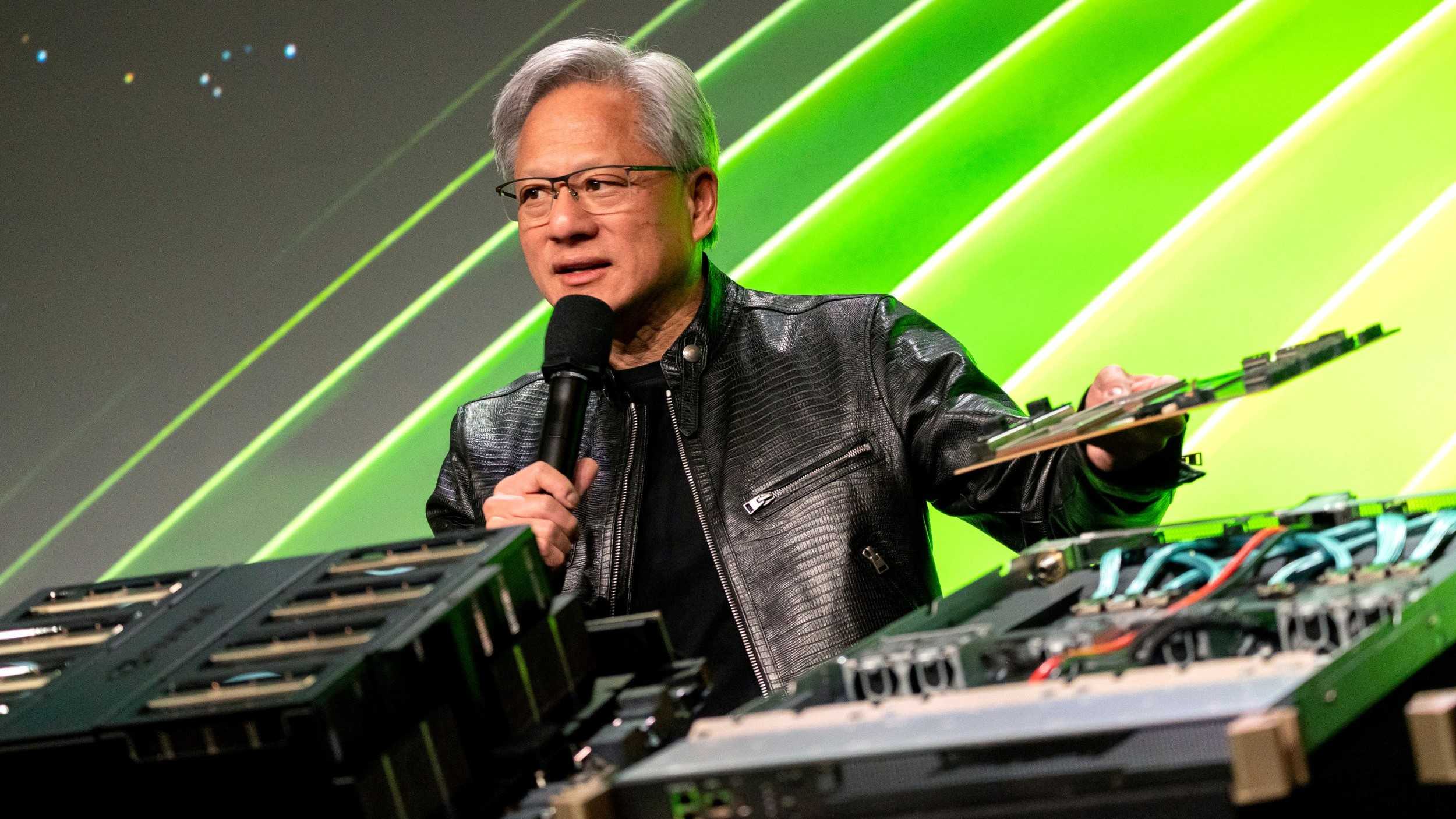

黄仁勋:英伟达的工作是确保技术表现并服务每个需要的人

“我们的工作是确保技术上的表现、可用性,并确保英伟达能服务每个想做人工智能相关工作的人。”黄仁勋表示。

从莫奈到梵高,巴黎奥赛博物馆多幅镇馆之宝来到上海

本次展览带来了奥赛博物馆多件镇馆之宝,包括梵高的《阿尔勒的卧室》和《自画像》、米勒的《拾穗者》、高更的《塔希提的女人》、莫奈的《夏末的干草垛》等。

大阪世博会主题周活动|博物馆的可持续性:快速变化社会中的博物馆未来

世博会是全球最大的博览盛会,如今的博物馆亦不再局限于是展示、保存和保护过去有形文化遗产的场所,博物馆与世博会的共通之处越发涌现。就在上周刚刚过去的第47个国际博物馆日,其主题“快速变化社会中的博物馆未来”与日本2025年大阪世博会主题“设计未来社会,让生命绽放光彩”都不约而同地关注看社会的可持续发展!

上海已拥有171座博物馆,全年文创收入4.9亿元

截至2024年底,上海市已备案博物馆171座,每14.5万人拥有一座博物馆,远超全国平均水平。

刘晓庆回应:王某举报内容与客观事实不符 依法纳税是每个公民应尽的义务

刘晓庆回应:王某举报内容与客观事实不符 依法纳税是每个公民应尽的义务