分享到:

- 微信

- 微博

六一节前夕,获赠王荣华先生主编《魔都慈善:我与上海市教育发展基金会》一书,于我而言就是度过了一段很愉悦、很充实的阅读时光;而后我就在想教育为何总是能让人痴情?

由学林出版社出版的《魔都慈善》一书,通过对二十多位教育、宣传、文化等战线的原负责同志、教育工作者、学生代表以及基金会事业同行者的系列深度访谈,从多个维度展现了上海教育发展基金会三十年来支持教育、服务教育的初心使命以及乐善不倦、善作善成的探索实践,可谓是一部见证了基金会三十年间从无到有、从有到优、从优到精的“口述史”。

而关于慈善,从经济学理论上讲属于第三次分配的范畴。我曾经有机会聆听北京大学教授厉以宁先生完整表述:“第三次分配是相对于第一次分配和第二次分配而言的。第三次分配通常是指基于道德力量作用的收入再分配,包括通过社会公益事业把人们捐赠的钱财用于帮助低收入家庭,也包括人们自愿从事的帮助低收入家庭脱贫的捐献,如帮助孤寡老人、病人、残疾人、儿童,还包括人民自愿提供的各级各类学校的奖学金等。此外,在针对洪水、地震、泥石流、长期干旱的地区救灾活动中,也会有不少人或向慈善机构捐献,或自行向受灾群众捐款,这些都属于第三次分配的范畴。虽然这种分配是一种资源的、非强制性的收入转移,但并不是同市场与政府完全没有关系的。凡用于公益事业的捐献,应该免税,让更多的人把自己的财产用于公益事业”。而三十年前,他还明确指出:“市场经济条件下的收入分配包括三次分配。第一次是由市场按照效率进行分配;第二次是由政府按照兼顾效率与公平的原则,通过税收、扶贫及社会保障统筹等方式来进行第二次分配“;中国社会要实现和谐的和可持续的发展,就很需要规划第三次分配。第三次分配在上海,教育慈善就尤其闪光!

通过品读《魔都慈善》一书,就可以清晰地获知:上海市教育发展基金会成立于1993年,是市委、市政府贯彻落实“教育优先发展”的战略部署,由市教委发起成立的市级教育基金会。成立以来,基金会以募集资金为基础,以资金增值为重点,以资助教育为目的,积极开展各项工作,始终坚持公款、公器、公益的“三公”定位,坚守非银行金融机构、非财政性公款和非政府社会组织的“三非”特点,成为行业内募集好、管理好、使用好资金的“三好学生”。

毫无疑问:公益慈善事业已成为落实三次分配、促进共同富裕的重要手段,也已成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要环节。上海教育发展基金会诞生以来,还积极设立并形成了诸多品牌项目,如 “曙光计划”、“晨光计划”、“阳光计划”、“星光计划”、“联盟计划”和“普光计划”等,有力助推了上海各级各类教育事业的发展;并促进了各类教育人才的辈出!

我印象最深刻的发展案例是:上海教育发展基金会以传诵“人民教育家”于漪为核心,多举措、多渠道助力教师队伍建设,紧紧围绕“人民教育家”于漪这面育人旗帜,立足于漪教育思想的整理、研究与传诵工作,从经费、队伍、机制等多方面着手,打出了一套行之有效的组合拳。基金会出资设立了“于漪教育思想研究”专项,从源头入手,落实相关经费的投入和使用;并且在基金会的推动和资助下,依托上海市教师学研究会,组织复旦大学、华东师范大学、市北中学、杨浦高级中学等高校教授、骨干教师的研究资源,出版了《于漪全集》《人文主义的教育理想——于漪教育思想研究论文集》《于漪教育教学思想概要》等一批富有时代特征的专著;牵头上海市师资培训中心、市师范院校,提前部署于漪教育读本进校园、进课堂、进教师培训等相关工作。基金会还依托自有宣传阵地,在基金会会刊、官网开辟了“教师心语”“名师谈教育”专栏,刊登于漪老师50多篇文章;使得广大教师学有榜样、教有自信!

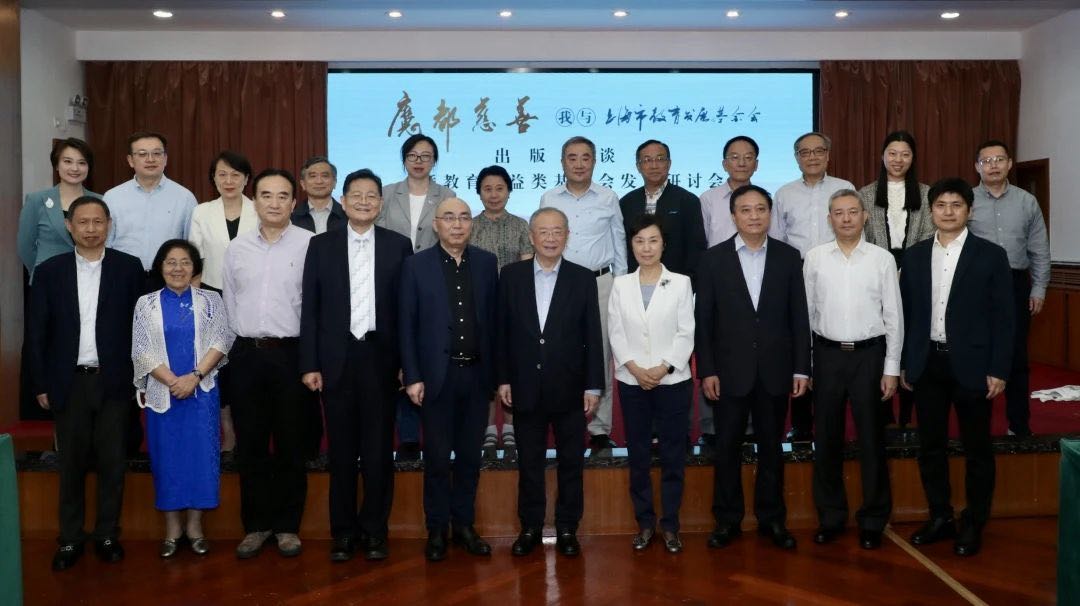

日前,《魔都慈善:我与上海市教育发展基金会》新书出版座谈会暨教育公益类基金会发展研讨会,在上海社会科学院举办。第十届上海市政协副主席、国家教材委员会专家委员暨上海市教育发展基金会理事长王荣华,复旦大学原党委书记、中国教育国际交流协会副会长、全国高校师德师风建设专家委员会主任委员焦扬,上海世纪出版集团党委副书记、总裁阚宁辉,上海爱建集团党委书记兼监事会主席、上海爱建特种基金会理事长范永进,上海市教育委员会原一级巡视员、上海市教育发展基金会副理事长蒋红,上海市政协委员、上海市地方志办公室原党组书记、主任洪民荣研究员等专家学者,参加了研讨会并发表了各自见解。

如焦扬高度评价基金会传承、发扬谢丽娟先生的“自行车”精神,自觉肩负起助推上海教育高质量发展的历史使命,走出一条以公信为基础、以理念为凝聚、以资助为导向、以项目为示范、以服务为中心,以智力为支撑的枢纽组织建设新路。她还以“点亮一颗星,闪耀玖园星空”众筹计划为例,介绍了基金会与复旦大学整合优势资源、搭建合作平台,赋能高校高质量发展、“双一流”建设的创新实践。她指出,基金会坚持精准资助,坚持开拓创新,坚持优良作风,助力玖园爱国主义教育建筑群建设,为高校发展注入了新的活力,也为探索“公募基金会+高校基金会”教育合作新模式、持续深化枢纽型社会组织建设,积累了有益经验。

关于谢丽娟先生的自行车精神,来源于当年的一个和企业家捐赠者交往佳话。即一位香港企业家决定捐资1000万港币时,他正在考虑将这笔钱交给谁管理。谢丽娟先生当时是上海市人民政府副市长(分管教育、卫生等领域),她骑着自行车去拜访企业家,最终企业家决定将这笔资金交给愿意在自行车上办公的谢副市长。这就是现在成为口碑的自行车精神。

对此,作为这一公募基金的决策者,上海市教育发展基金会理事长王荣华感慨地表示在社科院举行出版研讨会既是向社会大众推介新书,也是对基金会三十年工作新总结。即“对公益慈善要有敬畏之心、大爱之心,不忘初心,用真理的力量,榜样的力量串联起捐赠者、志愿者、受益者。”《魔都慈善:我与上海市教育发展基金会》,就生动阐述了基金会“大业有大爱、大业有大道、大业有大成”的核心理念——“大爱”体现在基金会致力于“为党育人、为国育才”的无私奉献中;“大道”指遵循国家教育战略,响应教育强国的号召,不断创新教育模式,强化教育服务社会的能力;“大成”意味着基金会成就的取得离不开全社会的支持与合作。

(作者为上海社会科学院上海国际经济交流中心研究员)

文章作者

一门40年前开设的美育课,对今天的教育有何启示

1985年,读高一的杨文斌成为王圣民第一届美育课的学生,多年后看了美国在1989年上映的电影《死亡诗社》后发现,“不就是当年的我们吗?”

新东方海外营收增速放缓,暂无开发大模型计划

海外备考和咨询业务增长放缓是受到宏观经济形势和国际关系变化的影响。

英剧《混沌少年时》,一镜到底呈现父母的终极噩梦

该剧揭开了一个聚焦于当下社会的广泛议题——在网络时代,极端的思想会怎样影响和塑造青少年的价值观?为什么父母自以为深爱着孩子,却与他们的心灵距离如此遥远?

AI大模型智能体正全面重构人类教育

AI工具的迭代速度将持续快速推动学习变革,而传统教育体系若不加速改革,可能被加速边缘化。学生和家长会越来越多地基于AI的建议,来选择最适合的学习资源和路径,学校将逐渐从知识的垄断者变为学习的支持者,主动权转移将推动教育更加以学生为中心。

一年过去,AI论文还在“偏科”教育和医疗,研究者称很遗憾

如果超级智能诞生,它或许会问:人类值得被保护吗?