分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

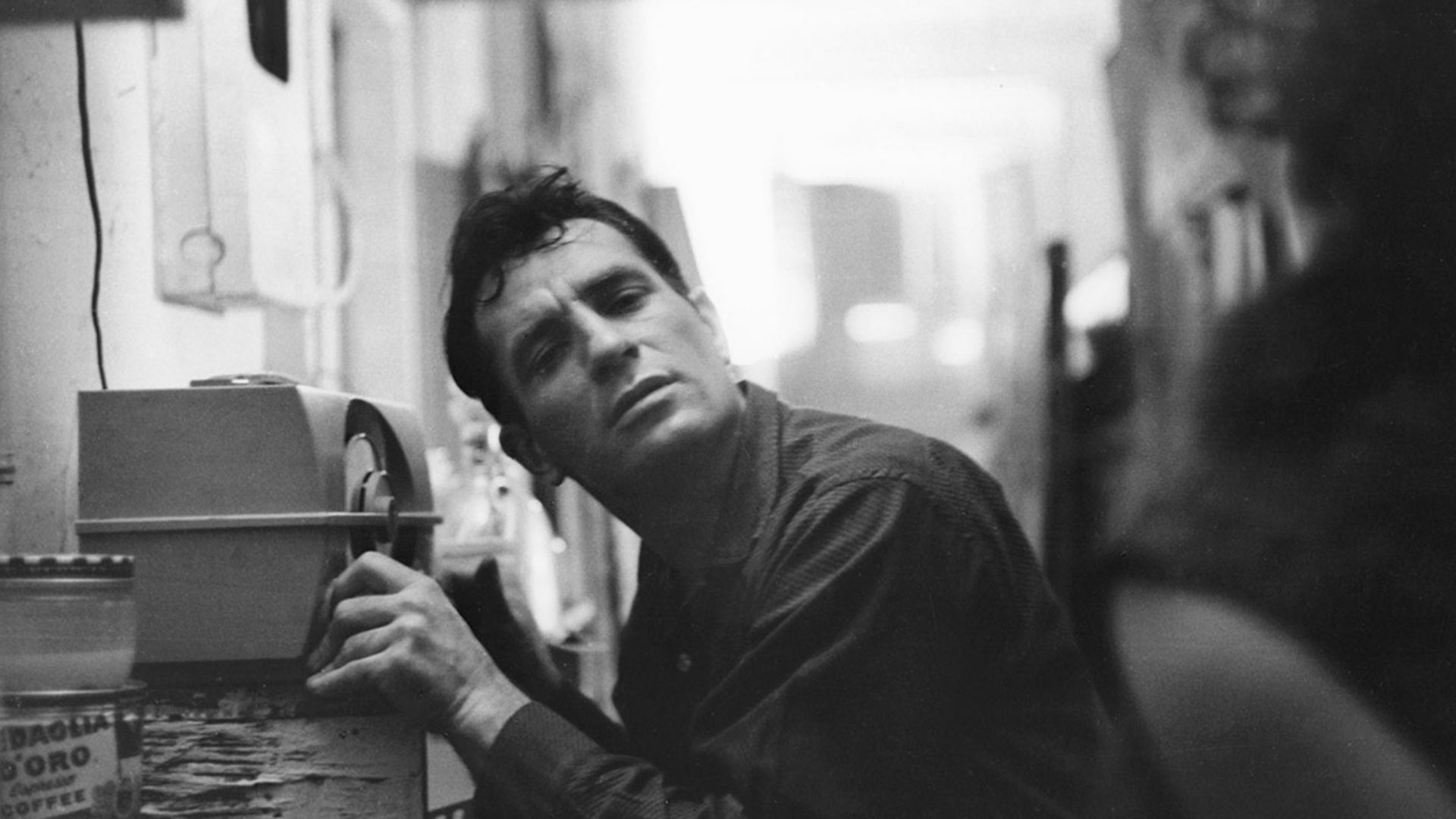

20年前,2005年,杰克·凯鲁亚克写于1957年,但因无人愿意接手制作和出演,而不得不束之高阁的剧本《垮掉的一代》,被重新“发现”。当年拒绝这个剧的人里,有大名鼎鼎的马龙·白兰度。不得不说,这位大明星品位真的很好。1957年的普利策戏剧奖颁给了尤金·奥尼尔的《进入黑夜的漫长旅程》,而不是凯鲁亚克的《垮掉的一代》,可以被看作某种“天意”,尽管那个支离破碎的剧本,给予了一代人及其支离破碎的生活一个响亮的名字。

凯鲁亚克曾在一封信中说:

“我想做的事是改革美国的戏剧和电影,给它以自然的活力,不要做‘情景’的事先构想,就让人们有如在现实生活中那样哇啦哇啦说话。这才叫话剧:没有特别的情节,没有特别的‘含义’,人们是怎么样的就怎么样。”

或许他有十足的理由憎恨并且试图去改革上世纪50年代沉闷、乏味、平庸的美国主流戏剧,但就其戏剧观念,及其通过《垮掉的一代》所进行的戏剧实践而言,凯鲁亚克本人是完不成这个任务的。他只有一腔热情,对戏剧、小说、电影都只是一知半解。凯鲁亚克的文学手法,说白了就是“自然主义”,只不过属于他的“自然”生活不是资产阶级上流社会(如普鲁斯特的世界),也不是工人阶级底层民众(如斯坦贝克的世界),而是特定时代条件下迷惘、混乱、心理不稳定的较高收入群体的反叛生活。在文学手法上他没有任何创新,除了以所谓“自动写作”的名义滔滔不绝一泻千里的大杂烩。但是“自动写作”早在上世纪初,超现实主义者们就玩过了。凯鲁亚克从没弄懂的一点,就是真正的戏剧是不应该也不可能“让人们有如在现实生活中那样哇啦哇啦说话”的。戏剧无论如何都是一种舞台艺术,而不是生活本身。凯鲁亚克不太适合搞文学,他更应该和早年的特朗普一样,当个“真人秀”明星。

文学需要“真诚”,这毫无疑问,但并不是靠简单地“直抒胸臆”就能抵达“真实”和“真诚”,因为你并不清楚“直抒”出来的“胸臆”有多少是真实的,有多少仅仅是成功的自欺。真正的“真诚”是需要强大的“技术支持”的,否则越是“直白”,往往越显示出你自欺到了何种程度。举例来说,当米洛、巴克、维基们在《垮掉的一代》中大肆叫嚷“灵体”“鬼魂”的时候,他们确实是在“直白”地说出他们的感受,但这种直白只能停留在肤浅的层面上,是一种“直白的不真实”,因为凯鲁亚克只热衷于对自己那个圈子里的人“是怎么样的就怎么样”进行支离破碎的描述,而缺乏必要的“技术”能力,去挖掘那些幻觉的成因。同样的问题,多多少少也出现在《在路上》《达摩流浪者》《荒凉天使》里。随着时间推移,它们的“价值”越来越局限在一点上:帮助特定的读者群发泄多余的热情和对生活的不满(这种不满可能来自生活不够优裕,也可能来自生活过分优裕)。

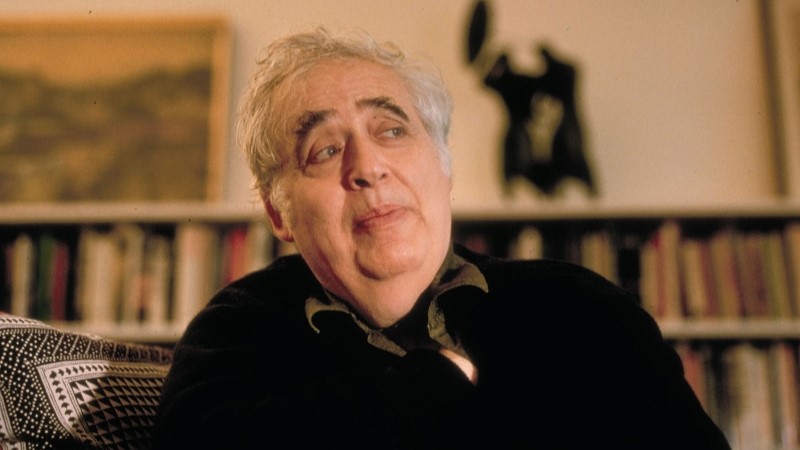

今天的文艺青年,如果把自己的人生目标设定为较高收入群体——事实上这是大多数文青的必然归宿,无论是在欧美还是在中国——那么你应当读凯鲁亚克。看上去这是件颇为吊诡的事情,因为当初他明明是以斗士身份而暴得大名的。凯鲁亚克本质上不是一个小说家、戏剧家,而更接近于一个现代巫师,能够提供让你拥有自由幻觉的秘方,并且能够以自身生命力的疯狂投入为代价,诱惑你和他一起上路。与A.M.霍姆斯在为《垮掉的一代》所写的序言中试图让我们相信的相反,凯鲁亚克离“戴尼提”心灵治疗术的距离,要比离塞缪尔·贝克特近得多。A.M.霍姆斯对凯鲁亚克匍匐膜拜的姿态(“凯鲁亚克就是我的父亲……苏珊·桑塔格就是我的母亲”),恰恰为此提供了佐证——这个常年为《名利场》《纽约客》撰稿的“著名专栏作家”,正是地道的高收入“知识女性”,从社会地位到文学趣味,从对自由的浅薄理解,到对某种“适可而止”的混乱的嗜好,都堪称“标本”。

我并不是歧视所有较高收入群体的趣味,总有一些人拥有更超拔一些的认知能力,比如杜鲁门·卡波特就一针见血地指出:用三个星期写完《在路上》的凯鲁亚克“不是在写作,而是在打字”。对此我可以补充一句:幸运的(或者不如说不幸的)是,凯鲁亚克的打字节奏具有一种绝大多数文青难以抗拒的催眠效力,从而在半梦半醒间塞给他们一种虚幻的自由体验。悖论或许在于:较高收入群体是文学的最主要的消费者,但同时他们中的大多数又是完全不需要真正的文学的,他们真正需要的,只是从替代品中寻求刺激或安慰。

1957年,也就是凯鲁亚克写《垮掉的一代》和《在路上》的那一年,另一个写下了关于自己长途旅行的文字的家伙,刚刚在古巴马埃斯特腊山区站住脚跟,他叫切·格瓦拉——几个月前他与卡斯特罗一起,坐着小船偷渡上岛,想要通过游击战推翻独裁政府。格瓦拉本来很有机会成为另一个凯鲁亚克,无论激情、文笔、反抗现实的渴望还是对旅行的嗜好,他们都很像,科波拉把拍格瓦拉青年时代传记片《摩托日记》的巴西导演沃尔特·塞勒斯请去拍《在路上》,绝非偶然。然而格瓦拉在一点上与凯鲁亚克有根本的分野:凯鲁亚克始终只是一个美式个人主义者,无论怎样挣扎反叛,他真正关心的都只是自我灵魂的救度,佛教之类对他的吸引力,仅仅在于禅宗公案式的顿悟体验,对“自度度人”的辩证法则既无兴趣更谈不上理解;而格瓦拉悲天悯人的气质和富于自我牺牲的精神,通过与古巴革命这样一个历史事件的相遇,帮助他一举超拔出了纯粹个人的精神追求;这就是为什么格瓦拉具有一种“世界意义”,而凯鲁亚克更多只是“美国土特产”——当其他地方的文青拼命想要挤入崇拜凯鲁亚克的圈子时,他们绝大多数只是自觉不自觉地在赶(美国)时髦而已。

凯鲁亚克的产生和流行是有其强大的时代背景根源的,抛开艾森豪威尔时代美国人的生活与心路历程,凯鲁亚克的意义至少要打个对折。尽管他是陀斯妥耶夫斯基的崇拜者,但实际上他离自己的偶像十万八千里。陀斯妥耶夫斯基的伟大就在于他虽然始终是针对时代的问题发问,但不管是追索答案的过程还是具体的写作技巧,都能够超越与时代本身的纠缠。凯鲁亚克如果脱离了他用一种亢奋的生命体验与当时特定的沉闷社会气氛(冷战、麦卡锡主义、核恐慌、种族隔离、物质主义)所进行的对抗,剩下的那些东西,无论是性乱、大杂烩宗教信仰、旅行强迫症还是“准自然主义”的写作风格,都不过是一些软绵绵的象征性姿态,一些二三流的思想观念,一些自诩能逃离时尚的时尚——颇具讽刺意味的是,《垮掉的一代》在凯鲁亚克生前唯一一次公开亮相的机会,是以部分节选的方式,刊登在一份叫《最佳生活》的男性时尚杂志上。

因此他能在上世纪末以来的中国的某个人群中持续走红,同样也是有其时代背景根源的,只不过在美国的背景上,当年的凯鲁亚克无论如何还是代表了一种反叛和“寻找自我”的努力,换个背景,他就更彻底地变成了迷魂药,以便那些实际上时刻准备着同流合污的人,能够用心灵的某个角落还为凯鲁亚克这个疯狂的名字保留着位置,来有效地实现自欺,从而得以心安理得地等待(捕捉)堕落的时机。

标榜“垮掉”总是容易的(就像没有比标榜“躺平”更容易的了),问题是,“垮掉”之后,你是否还准备站起来?是否还有气力站起来?

《在路上》

[美]杰克·凯鲁亚克著

漓江出版社2024年12月版

《垮掉的一代》

[美]杰克·凯鲁亚克著

上海译文出版社2012年8月版

文章作者

《阿凡达3》的复古,以及勒古恩和布鲁姆的“与书共老”

他88岁了,仍然不知道明天会发生什么,所以,仍然逗留在他毕生最热爱的事情之中。

“素人”作家们来到上海:文学能拯救普通人的生活吗

“以写作拯救生活:当代中国的‘素人写作’”工作坊上,7位素人作家分享了他们的写作经历,学者们则从研究的角度谈了对素人写作现象的思考和观察。

这位从集中营幸存的作家,写出了与昆德拉不一样的捷克味

10月4日他在家中离世,享年94岁

马来西亚华语作家黎紫书:我适合在俗世里和俗人打交道

黎紫书认为,自己适合在俗世里和“俗人”打交道,这里面有心机,也有真诚,是她的本性,也是她写作的最大资源和养分

叙述平凡人一生的《白露春分》,摘得宝珀理想国文学奖

“这个时代在某种意义上来讲,恰恰是需要文学的。”