分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

他,是上海交通大学的副教授,在校园里和学生们不断探索着未知的前沿科技。他,也是一家初创公司的联合创始人,在市场中和团队奋力实现着科研成果的产业化落地。他在火热的AI和芯片领域,选择了一条特别的路,一边教书育人,一边创业实干。这位“斜杠”教授要把论文里的突破转化为真正的市场竞争力。

戴国浩,1992年出生,上海交通大学副教授,无问芯穹联合创始人兼首席科学家。他和团队一道聚焦大模型开发、异构算力服务及系统集成,在算法-芯片联合优化的路径中寻求产业突围。

从“无问西东”到“无问芯穹”

戴国浩的双重身份并不是刻意安排的结果,而是他在人生经历中逐渐做出的自然选择。他大学本科到博士的学生生涯都是在清华大学度过的,无论是专业报国的教育理念,还是目睹他的导师成功完成了国内非常具有开创性的科技成果转化项目,都对他走出校门后的道路产生了深刻的影响。他认为基础研究、教书育人很重要,但怎么把技术真正落地,进而服务国计民生同样重要。如果能把这两者结合起来,就不仅推动了科技进步,更能重塑高校的创新生态,让学术与产业在碰撞中迸发更大的能量。

这样的双重身份让戴国浩看问题的角度更加多元,在跨界的过程中他发现,做研究工作经常会纠结于一个点的突破,而做产业又容易只盯着眼前的短期收益。但在AI和芯片这种战略领域,真正的“宝藏”往往藏在水面之下那90%的巨大空间里,而这就需要更长远的目光去挖掘。

- Z星探:很多人说我们现在做的一些学术研究其实是冰山一角,我们不知道未来它会释放多大的价值,你是怎么看的呢?

- 戴国浩:这就是我希望学生能够去培养的事情。他不能只是看到他自己在做这件事的一个单点,他如果不能意识到冰山下这90%的潜在价值,他就有可能做错。所谓的做错并不是他发不出来文章,并不是他不能在某一个单点上获得突破,而是他做的这件事情放在5年、10年,以及他未来漫长的人生道路当中是不是真的有价值。

- Z星探:你觉得这个背后需要怎样的思维、眼界,或者核心的能力?

- 戴国浩:做产业的人如果知道学术的最前沿在发生什么样的事情,碰撞在一起就能产生价值。人工智能和集成电路也是这样子的,电路的设计不仅仅是为了满足人工智能算法的需求,同时它也需要知道最前沿的算法在发生什么样的事情,推动集成电路往下一代的范式发展和变化。

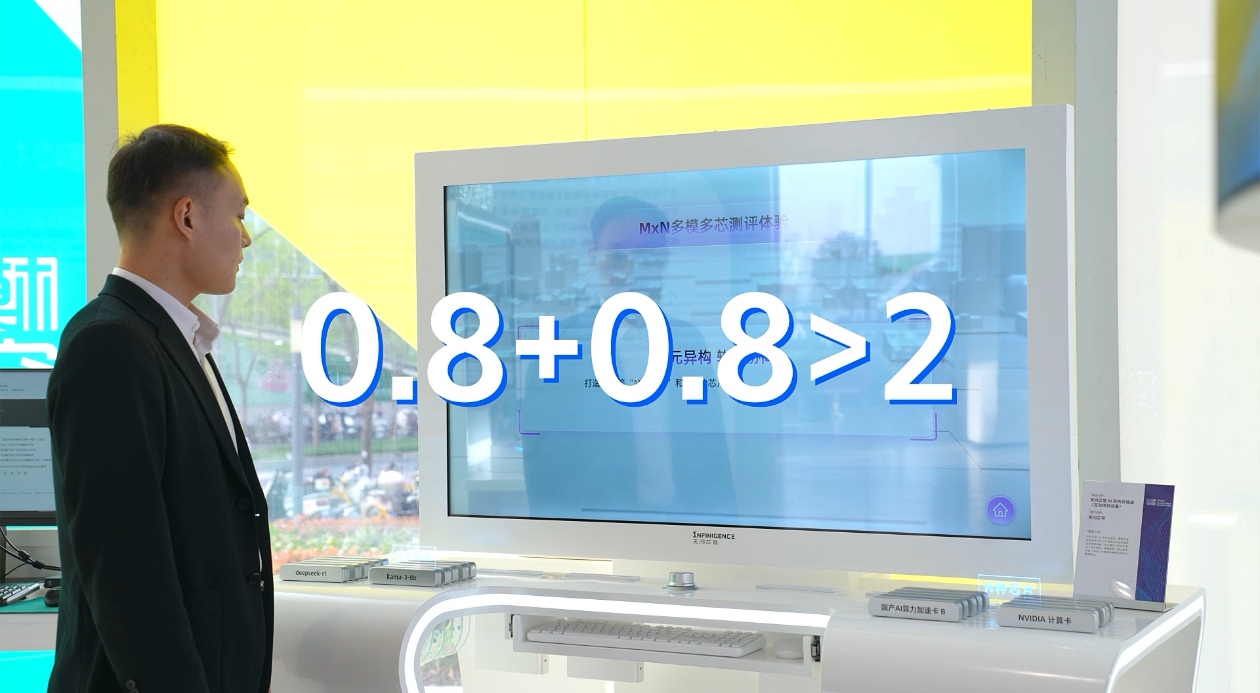

这种跨界视野让戴国浩越来越意识到,人工智能想要快速发展和应用,在AI算法或集成电路上实现变革式的创新当然是最理想的状态,但因为这种从零到一的突破是艰难和可遇而不可求的,所以如果能将这两者密切交叉,匹配在一起,进而产生一个应用最优解,就会达到0.8+0.8≥2的效果,而这也会让我国的人工智能发展有了另一种选择。

让算力成本下降1万倍

戴国浩告诉我们,无问芯穹通过AI计算的优化能力与算力解决方案,让大模型落地的时候能达到极致能效,形象点说就是打造“M种模型”和“N种芯片”间的“M×N”中间层产品,实现多种大模型算法在多元芯片上的高效、统一运行,这也给制约目前人工智能发展的痛点之一算力太贵,提供了新的解决思路。

打个比方来说,就像第一次工业革命,蒸汽机解放了人力。第二次工业革命,发电机让电变得普及。现在这波AI革命,就是要把算力变得像电一样便宜又好用。要实现这个目标,需要解决两个大难题,首先是技术难题,要让五花八门的AI模型和各种各样的芯片能高效配合,像给所有手机都配个万能快充头。其次是产业难题,要构建一个能灵活调度算力的“大系统”,像现在的电网一样稳定可靠。

无问芯穹走的就是这条软硬件协同优化的硬核路线,相当于既要造高效的“发电厂”,又要建聪明的“输电网”。

- 戴国浩:我为什么把人工智能和集成电路的发展称之为是这一波的工业革命,因为对于第一次工业革命来说,我们通过蒸汽机去解放了动力,而第二次工业革命则通过发电机去解放了电力。虽然这些都是原始突破,但真正能够让这些生产力落到人民的生活,当中很重要的事情是成本的降低,1度电它到底是1块钱还是100块钱,这是完全不一样的事情,而我们做的模型到芯片的适配,其实就是让算力的成本极大地下降,使得每一个人都可以以极方便、极便宜的方式用到算力。这里面就会有学术上、技术上的创新,又会有产业化落地所需要去做的大规模部署。

- Z星探:为什么会选择软件加硬件交叉这样一条路径呢?

- 戴国浩:首先我们选择了一条非常有挑战性的路,因为关注于某一个层面,对我来说是有可能做出原始创新的,但是如果要关注在多个层面去把多个层面协调在一起,并且做成一个复杂的系统,这里面的挑战还是非常大的。但之所以选择这样一条路是因为我们以终为始,我们最终希望的还是让人工智能赋能千行百业,让每一个人都能够把人工智能用起来,这很难是单一的点上突破能够做到的,而一定是一个复杂系统,这件事在我们的产业界、在我们对于每一个学生的培养过程当中都是得到了深刻印证的。

让算力成本下降1万倍!戴国浩告诉我们,这并不是遥不可及的梦想。最近两三年,使用大模型的成本已经降了10倍、100倍甚至1000倍。他正和伙伴们一起,向“降1万倍”这个目标冲刺。

目前无问芯穹已经参与了北京、上海等多个城市的算力平台建设。想象一下,未来田间地头喷洒农药的无人机,或者胡同里卖炸酱面的小馆子,都能像用电一样方便又便宜地用上AI智能,这会是多么“魔幻”的画面。

六边形战士,不是一个人而是一个团队

从0到1再到100,就像从学术灵感的火花到产业的繁茂森林,中间横亘着众所周知的“死亡之谷“,充满挑战。戴国浩坦言,最难的部分往往不是技术本身,而是怎么把技术变成市场真正需要、愿意买单的产品。学术追求“完美解”,产业需要“及时雨”,这其中的思维转换并不容易。

面对产品设计、供应链、融资这些陌生领域,戴国浩有个“通关秘籍”:你可以不懂,但必须知道到哪里去找懂的人。当别人夸他是样样精通的“六边形战士”时,他一再表示,功劳来自于团队的完美配合,就像一支乐队,不需要每个乐手都会所有乐器,只需要默契配合,就能奏出好音乐。

- Z星探:你觉得自己是一个“六边形战士”吗?

- 戴国浩:我觉得“六边形战士”这样的一个说法,是形容一个人很全面,而我其实是能够意识到自己有哪些地方做得不好。我更愿意把六边形这件事归结于是我的团队,因为我这个团队能够非常好地去弥补我在很多地方的未知,大家能够充分地配合跟协作在一起。

- Z星探:如果用几个词来形容自己,你会选择哪几个?

- 戴国浩:我很专注,一旦坚定地认为一件事该做,它有价值,我一定会很专注地把它做下去。另外我确实还是比较投入或者比较“卷”的,我愿意花更多的时间去达到我的目的。我坚定地相信,我们这一代人、我们的团队能够把一些事给做好,哪怕全世界、全中国没有人做到过,我们也一定能把它做好。

在采访快要结束的时候,戴国浩对我们说:“无问芯穹”这个名字,既带着清华电子系的基因,也寄托着探索智能边界的信心。未来,当“算力便宜1万倍”不再是梦,我们每一个人的生活都将会彻底被智能改变。

制作人:陆熠欣

制片人:常瑜

编 导:戴瑾

采访人:辛梓

撰 稿:戴瑾

编 辑:秦妮

摄 像:沈赐韵 石留骏

后期剪辑:杨先珩

音乐编辑:蒋孙寅