分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

在2025年4月关税战前,市场普遍认为美股存在估值较高的风险,同时因为关税战预期影响,美股经历了一轮下跌。但4月美国关税政策软化后,美股从底部反弹了近30%,指数和主要科技股价格不断创造新高。本轮美股上涨的逻辑为何,其基本面支撑能否延续,美联储降息预期增强、短中期流动性收紧又如何影响美股及大类资产走势,本文将进行分析。

美股上涨的原因解析

本轮美股上涨的原因,一是美国总统特朗普看跌期权与美联储看跌期权。

今年4月以后,华尔街创造了一个新名词“TACO交易”,即“特朗普总是认怂”(Trump Always Chickens Out)。该词描述特朗普在发出关税威胁后,总因市场反应而最终缓和。投资者因此能够在特朗普发出威胁后逢低买入,在政策缓和后卖出获利。

从过去一段时间的数据看,10年期美债收益率单周升幅超过30BP时,特朗普政府倾向于缓和政策。特朗普政府也面临中期选举压力,使其在经济上倾向于宽松美元,关税征收也从全面开展转向特定行业和特定国家,以减轻对经济的冲击。特朗普政策回调实际上为美股提供了看跌期权,即在经济基本面恶化时,总是提供正面的政策刺激。

可类比的是2020年后市场戏称的“美联储看跌期权”,即市场普遍认为在资产价格下跌时,美联储会通过货币宽松等手段予以支撑,这一观念自格林斯潘时代(1987年至2006年)便被市场捕捉到。由于美联储自2022年开始的一轮加息被批评曲线陡峭,认为是对通胀反应不够及时(实际上美联储2020年末通过Taper紧缩了美元供应),之后美联储的政策反应变得更加积极。如在2023年应对硅谷银行倒闭时,美联储通过一项慷慨的“银行期限融资计划”(BTFP),以面值而非市值对借款人抵押的证券进行计价,然后再实施贷款操作。此后,市场对美联储兜底市场风险的预期进一步强化。本轮关税战以来,“特朗普看跌期权”叠加“美联储看跌期权”,降低了美股回撤风险,引导了市场的乐观预期。

由此,美股从4月8日起持续上行,不仅消化了2月中旬因为前期高估值恐慌和关税战造成的一轮下跌,更自底部创造了最高28%的涨幅,其中散户情绪尤其高涨,2025年上半年,美股散户投资者累计购买了约3.4万亿美元的股票,卖出了大约3.2万亿美元的股票,净买入了1553亿美元的个股和ETF,为历史同期最高。

二是企业盈利支撑。本轮美股上升,盈利增速是重要基石。用各国指数的同比回报率与每股盈利(EPS)的同比增速之差来衡量指数回报与基本面的偏离,美股由于公司盈利较强,该项指标只有4%,远低于英、德、中等主要国家。2025年二季度,标普500指数成份股公司利润同比增长约12%,远高于7月初预测的5%,苹果、微软、英伟达、亚马逊、Meta、Alphabet这6家科技公司整体每股盈利同比增长了27.5%,因此美国市场研究机构普遍认为美股上涨具有坚实的盈利基础。同时上市公司对经济预期也较为乐观,根据机构AlphaSense的数据,二季度包含“衰退”一词的财报电话会议数量比一季度下降了84%。

当前美股基本面支撑难以延续

需要注意的是,美股的基本面支撑面临三方面重要压力。

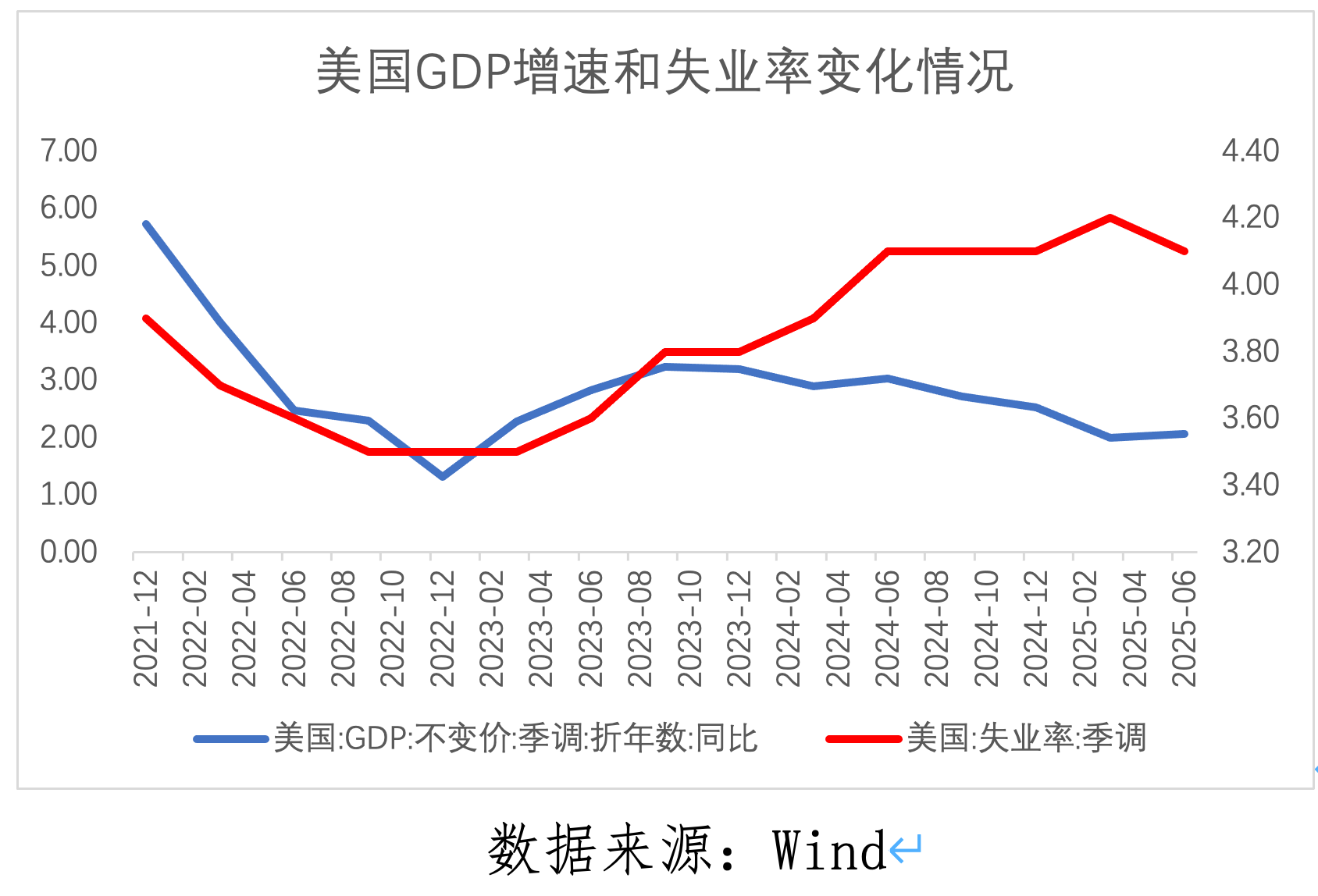

一是美国面临不断加大的经济下行压力。从表面看,美国经济数据仍具韧性,第二季度GDP年化增速达3.3%,超出市场预期,但美国经济面临双向风险,即就业下行和通胀上行的风险。

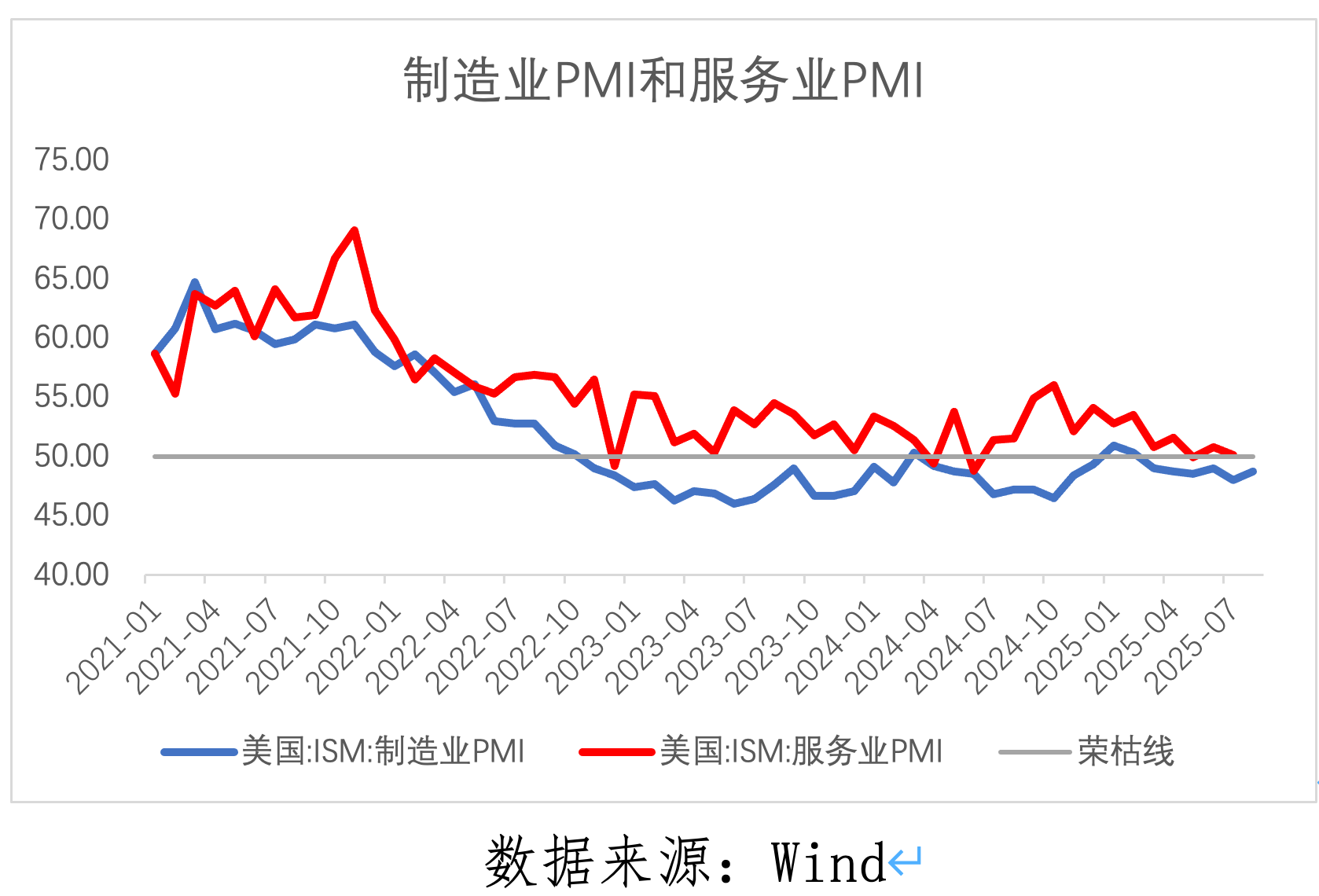

首先是总量方面,2025年美国经济增速持续放缓,8月失业率上升至4.3%,连续两个月环比上升0.1个百分点。8月非农部门新增就业2.2万人,远低于预期值7.5万人,8月前的非农就业人数多次出现先超预期后下调的情形。景气指标方面,ISM制造业PMI指数持续下行至低于荣枯线水平;服务业PMI同样持续下行。

其次是数据失真问题,美国劳工部非农就业的出生-死亡模型是基于新企业创造的岗位数量进行计算的。但是高盛、渣打等机构基于更高频的企业动态数据测算出生-死亡模型每月高估了4.5万~7万个就业岗位,这意味着每年低估了54万~84万个就业岗位。同时出生-死亡模型使用的是住户调查数据,不包括非法移民,由于特朗普政府上台后打击非法移民,减少了劳动力总人口,劳动力总数实际上低于预估,因此就业率存在高估。

8月的杰克逊霍尔全球央行年会前,市场普遍认为由于经济的双向压力,美联储将保持中性立场,但实际上美联储主席鲍威尔的观点明显倾向鸽派。鲍威尔认为就业市场处在供需均下降的平衡中,就业下行的风险不断增加,同时表示要放弃平均通胀目标制,回归灵活的目标通胀。可见美联储的担忧更多偏向增长,而非通胀,美联储的判断也同样反映了美国经济下行的风险较大。

二是估值过高的压力,目前标普500指数的预期市盈率约为22.5倍,远高于2000年以来16.8倍的平均水平,处于估值最为昂贵的时间。从市销率来看,标普500的市销率达到3.23倍,处于历史最高水平,远高于历史平均的1.7倍。

三是盈利集中的压力。从盈利在板块间的分布看,标普指数三分之二的盈利集中在通信服务和信息技术板块,而标普共有11个板块。美股走势主要由以苹果、微软等“七姐妹”为代表的科技股拉动,其市值之和已占到标普500总市值的34%,相比互联网泡沫时期标普500指数10家最大企业市值之和只占到总市值的23%。AI作为高资本投入项目,其长期回报能否符合市场高期待是存疑的,2021~2024年美股科技股平均资本支出增速达18%,远高于互联网泡沫破裂前的均值11%。在互联网泡沫时期科技公司的投入后来被证明是无效投资,导致股价大幅下跌。

美元流动性与美股的关系或回归历史叙事

除了基本面因素外,我们还应关注货币因素对美股的影响。今年以来,特朗普多次施压美联储要求尽快降息,美联储则多次重申货币政策的独立立场,不过美联储内部对于降息仍有分歧。

那么降息是否能够再次推动美股估值上升?答案可能是否定的。从长期来看,标普500指数的每股盈利与过去65年的M2年化增速基本一致,具有长期的稳定关系。而美国经济和美股仍处在大周期的顶部,美股盈利增速高于其长期经济增速的基本面支撑。

从短期和中期看,美元流动性收紧是必须考虑的因素,如果从量的角度衡量美元流动性,可使用“美联储总资产-隔夜逆回购规模(ON RRP规模,衡量美联储隔夜资金回收规模)-美国财政部在美联储的存款余额(TGA账户余额,衡量财政对货币的抽取)”来衡量。考察美元流动性变化与美股走势的关系:2023年前,两者最佳相关性为美元流动性指标滞后6个月,与标普500指数整体呈现同向关系,与市盈率呈反向关系。

这一点在历史上多次得到印证,如2022年6月后标普500承压下行,与半年前美元流动性放缓扩张并逐步收缩有关。但2023年后美股走出了独立叙事,即在高利率和流动性相对收紧的情形下持续上行。究其原因,可能是美元流动性对美股的滞后影响在量化宽松和紧缩阶段存在不对称。在量化宽松阶段,美元流动性提升股市估值,但量化紧缩,往往可能是经济过热导致美联储的政策转变,此时股市更多由经济基本面中的企业盈利驱动而上涨,这正是美股目前发生的情况。

本轮加息以来,美元流动性虽有所收紧,但总体仍维持着“价高量宽”的格局,换言之,流动性收紧的力度并不大。2021年后,美联储持续扩表叠加TGA余额释放,导致美元流动性泛滥,回收流动性的ON RRP余额一度上涨至2万亿美元,推动了美股上涨。美联储量化紧缩(QT)后,ON RRP余额持续回落,为市场提供了流动性缓冲,随着美国在7月提高债务上限,短期国债发行继续抽水,ON RRP账户余额减少至历史低位,接下来每一次国债融资都将从银行准备金体系中吸收资金,流动性收紧的影响将加大。根据最新数据,美国银行体系的准备金规模基本维持在3.3万亿美元,表明其余额不再过剩(目前仍处于充裕水平),市场预测最终准备金规模会维持在2.5万亿美元以上,以保证不低于GDP 8%的安全边际(2019年9月美联储重建准备金即将其推升至占GDP的8%以上),虽然美联储可以随时重建准备金规模,但是美元“量宽”的情形已经改变,流动性过剩的“好日子”已经结束。

2022年6月以来,美联储一直在减持其持有的债券,面对流动性迅速紧缩的局面,美联储已经减缓了QT的速度。今年4月,美联储将每月允许到期而不进行再投资的美国国债上限从250亿美元降至50亿美元。抵押贷款支持证券的上限则维持在350亿美元不变,但是美元高流动性的时间已经过去,目前美股交易十分拥挤,其商品交易顾问持仓已达到100%满仓状态,而美元流动性的减弱,将导致市场后续缺乏资金流入。

随着美国经济下行拐点的到来,美元流动性与美股指数的关系将回归传统的同向叙事,美元流动性在短期和中期收紧可能和盈利下滑同向,共同推动美股下行。更进一步看,现在对美股的乐观预期中,实际上隐含了两个相反的前提,即在期待企业盈利稳健的同时期待美联储释放流动性(降息或者扩表),这两个条件无法同时满足。即如果企业盈利稳健,那么美联储将维持高利率,并通过QT不断收紧流动性。如果美联储降息,那么代表美股的上涨的盈利基本面不再存在,如果美元流动性在短期和中期收紧,美元“价高量宽”将转为“价低量紧”。

经济下行和美元流动性短期和中期收紧或将推动美股下行,同时增加资产走势分化风险。美股下行的风险点仍在于经济周期切换的时刻,如果美元流动性在短期和中期收紧,将带来叠加效果。美元“价高量宽”的格局将结束,美元流动性与美股的关系大概率将回归历史叙事。大类资产走势将出现分化,之前享受流动性红利的资产如美国信用债(利差一直较低),部分缺乏流动性的资产如美债超长期债券,可能会承担更高的流动性风险溢价。

A股具备低估值优势,但需释放企业盈利潜力。与美股的高估值相比,我国股市在本轮上涨后,估值仍然较低,截至9月8日,沪深300指数的滚动市盈率为13.99倍,仅为标普500指数同指标的一半,A股的低估值优势也吸引了境外投资者。但就基本面而言,A股的每股盈利的同比增速相比指数涨幅偏低,显示目前上涨更多是估值推动,企业盈利仍需进一步改善,需适当增强政策托底力度,释放市场主体活力。

(作者系上海财经大学经济学博士)