分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

“退房”的队伍又扩列。日前,珠免集团宣布转让旗下地产子公司,推进业务全面转型向免税业务,亦可规避地产板块的持续拖累;而香港中旅也拟剥离旅游地产业务,理由同样是地产业务已成业绩“拖油瓶”;与此同时,仅曾开发少数项目的包装行业龙头紫江企业,也提及将在完成现有项目的开发销售后退出房地产行业。

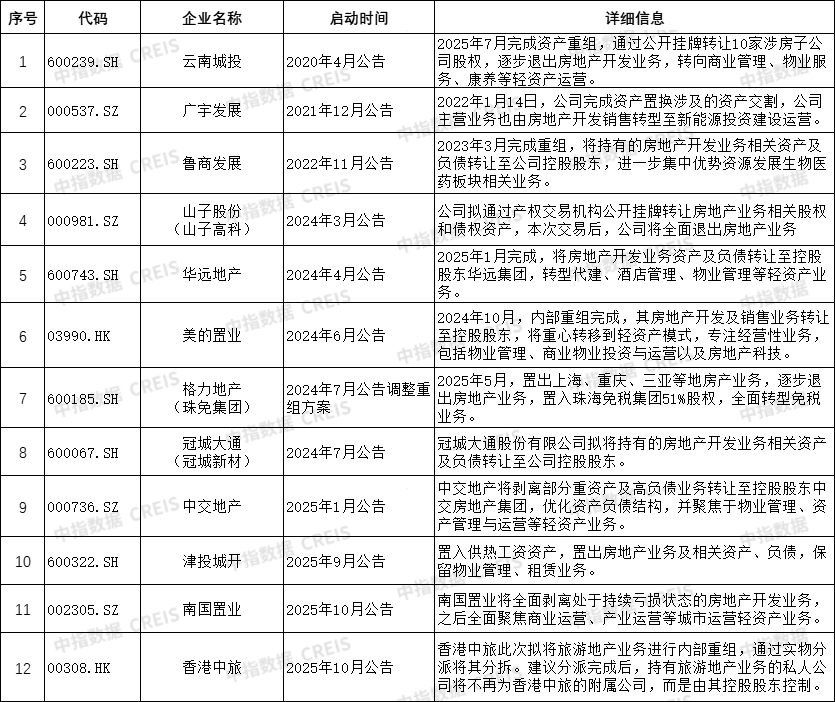

中指院统计显示,2020年至今共有12家企业退出了房地产业务,或将开发业务剥离上市公司体系内,保留相关轻资产业务,或彻底调转船头转向全新业务,不再从事房地产相关业务。

中指研究院企业研究总监刘水认为,企业宣布剥离或退出房地产开发业务,一方面是受到市场深度调整,房地产业务亏损直接拖累业绩;另一方面则是为减轻负债与优化财务结构,降低信用风险;此外,当前资本市场对房地产板块估值普遍较低,剥离地产业务后,上市公司有望重塑估值逻辑,吸引更青睐稳定现金流和轻资产模式的投资者。

珠免推进“全面去地产化”

10月21日,珠免集团(600185.SH)公告称将进行重大资产重组暨关联交易,拟将公司持有的珠海格力房产有限公司(以下简称“格力房产”)100%股权转让至珠海投捷控股有限公司。

这是珠免集团在完成业务转型的关键步骤。珠免集团表示,本次交易前,其主营业务为以免税业务为核心的大消费业务及房地产业务等。通过本次交易,公司将加快完成全面去地产化,更加聚焦于免税业务等大消费主业业务。

珠免集团是由格力地产变更而来。今年4月,格力地产完成公司名称工商变更登记,由“格力地产股份有限公司”变更为“珠海珠免集团股份有限公司”,证券简称自5月8日起由“格力地产”变更为“珠免集团”,证券代码“600185”保持不变。

更名的背后是格力地产的重大转型。早在2020年时,格力地产便打算发展免税业务,并计划推进与之相关的资产重组。

2024年12月31日,格力地产公告称已正式完成重大资产置换,成功置入珠海免税企业集团有限公司51%股权,战略定位和主营业务转型为以免税业务为核心,围绕大消费产业发展。

同时,格力地产置出了非珠海区域共5家房地产子公司100%股权,表示将不再于珠海市区域之外经营房地产业务,亦不会在珠海市区域内新增其他项目,并会在5年内逐步完成对保留房地产业务的去化或处置工作,将整体退出并不再经营房地产业务。

如此坚决地抛弃地产业务,是由于格力地产持续的规模和业绩掉队。据披露,2019年之前,格力地产的销售额总是处于50亿元之下,2020年销售额达到81亿元以上,但随着行业下行,销售规模在2023年再度跌至67亿元的水平,行业内的排名始终“吊车尾”,常年处于百名开外。

这也让以地产为主业的格力地产盈利能力处于不稳定的状态,2018-2023年间,其地产业务毛利率从40%以上一路走低至21%,2022-2023年更是陷入亏损,两年归母净利润合计亏损超27亿元。

这一情况在2024年并未得到改善。格力地产全年实现营业收入52.77亿元,同比减少24.59%;归母净利润为-15.15亿元,亏损的主要原因是房地产项目结转毛利率下降等;而同期,免税业务已并表,为上市公司贡献了超24亿元的营收。

地产业务形成的拖累在今年上半年仍在持续。据珠免集团披露,上半年的房地产项目结转收入和毛利较上年同期下降,房地产业务收入持续下降,经营持续亏损,对整体业绩形成拖累。作为此次转让标的的珠海格力房产,在今年上半年亏损3.36亿元。

在完成“退房”承诺的过程中,珠免集团或许还将在未来一段时间内继续承受地产业务带来的影响。

在今年上半年的业绩交流会上,珠免集团管理层就提及,截至2025 年6月30 日,公司与房地产相关的存货账面价值约78亿;目前存量房地产项目主要在珠海区域,包括格力海岸、平沙九号、格力广场等项目。“公司正全力履行‘5年内完成存量房地产有序退出’的承诺,加快销售去化。”

共同的选择

稍早些时日,香港中旅(00308.HK)就宣布要将旅游地产业务从上市公司体系中分拆出去,剥离的部分包括5个核心项目:珠海海泉湾、咸阳海泉湾、安吉度假村、深圳大空港项目、成都金堂项目,主要为综合度假酒店、住宅综合体、土地储备等。

香港中旅进行此番剥离的重要原因之一就是该业务板块对公司业绩的拖累。“旅游地产业务于截至2025年止6个月内持续表现欠佳。管理层预期,旅游地产业务的未来盈利能力存在若干不确定因素。”

具体来看,今年上半年香港中旅综合收入19.74亿港元,同比减少8%;税前亏损为800万港元,归母净亏损为0.87亿港元,同比由盈转亏。而由盈转亏的主要原因正是投资性物业公允价值随市场波动下降,珠海海泉湾和咸阳海泉湾两个项目公司出现计提减值。

事实上,在2020-2022年间,地产业务曾是香港中旅重要的业绩支撑。彼时为缓解疫情对旅游业带来的影响,香港中旅加大了对地产业务的布局。但伴随着地产行业的深度调整,该业务板块带来的亏损风险逐渐现出端倪。国证国际研报显示,在2023年-2025上半年间,上述五个项目分别实现净亏损4.61亿港元、2.39亿港元、1.92亿港元。

在香港中旅看来,物业开发属资本密集型业务,具有固有的周期性风险,剥离该业务板块可降低整体债务水平,并尽量减少其在波动性地产市场的风险;同时,可将资源集中投向旅游景区及相关业务,实现更佳盈利能力,并规避旅游景区业务较高的利润率被旅游地产业务摊薄,影响估值。

(来源:中指研究院)

相较于香港中旅的“甩包袱”,对于包装行业龙头紫江企业(600210.SH)而言,地产业务眼下还是提振业绩的关键动力。

紫江企业披露,预计2025年前三季度实现归母净利润约8.97亿元-10亿元,同比增长70%到90%。其中,该公司开发的位于上海佘山的“上海晶园”三期北区的14套别墅于今年上半年交付确认收入,成为前三季度业绩实现预增的主要因素之一。

此前,上海晶园项目还有54栋在2024年完成交付并确认收入,推动紫江企业在2024年的房地产业务营收同比剧增3451.71%、实现14.26亿元,并带动公司整体归母净利润同比增长约45%至8.09亿元。

但这也未能阻止紫江企业“退房”的打算。紫江企业旗下仅上海晶园一个开发项目,由控股股东在2007年时注入,而从事此次开发仅因该项目用地为稀缺而优质的别墅用地,能为上市公司谋求更高利润,房地产业并非原本的业务发展主要方向。“本公司未来也没有在房地产业务领域的发展规划,并拟于‘上海晶园’项目完成后即退出房地产行业”。

在同策研究院联席院长宋红卫看来,当前各类型企业纷纷选择退出房地产开发业务,一是房地产行业规模收缩,库存压力上升,开发去化难度越来越大,二是房地产投资拿地的难度越来越高,核心城市优质地块对资金需求量很高,且产品打造的难度也越来越大。“从这些公司业务模式来看,房地产只是当初的行情好的时候衍生出来的业务,并非公司主业,在大环境影响下,公司投资和资金都要聚焦。”

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com