分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

深秋的日子,昆明的气温逐渐下降。菌子季已近尾声,篆新农贸市场里逛街子的外地游客少了好多。而对本土作家半夏来说,这时的篆新更是她熟悉的模样,她可以随时溜达进去,和熟悉的摊主聊上几句,再捎回一份不需要排队买的苦荞粑粑。

2021年的寒露,半夏将买自篆新农贸市场的皂角米、桃胶、黑豆、红豆……煲了一锅杂粮粥,暖粥下肚,思绪升腾,她也由此开启了对市场一整年的观察与记录。今年6月,《在集市:昆明篆新农贸市场的博物日常》由商务印书馆出版。书中不仅记录了24个节气篆新农贸市场的烟火日常,也从博物学的视角,分类梳理了市场里的316种食材。

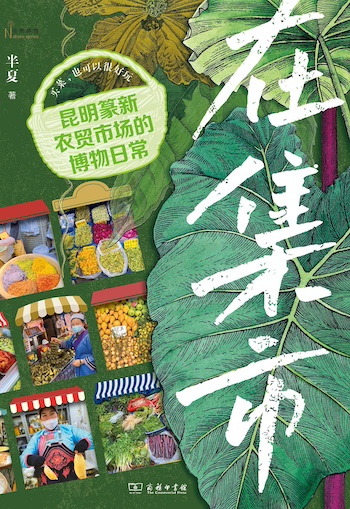

《在集市:昆明篆新农贸市场的博物日常》

半夏 著

商务印书馆 2025年5月

“我敢说全球恐难找到第二个像篆新农贸市场这样的地方,”半夏说,“绿的都是菜,动的都是肉,一切皆入菜入药。”世居云南的少数民族同胞千百年来辨识和利用草木动物为食材药材的经验,集中呈现在篆新市场。相比于现代化生产、大规模种植的食材,那些我们叫不上名字的食材是营养更丰富、更有趣、更贴近自然的物产。篆新是一个天然的博物学课堂,而半夏的书稿,就相当于一部“云南集市博物志”。

与周边山野的“土地共同体”

2021年出版的孤独星球旅行指南《云南》如此推荐篆新农贸市场:“作为云南菜市场的代表,是陈晓卿所说‘连九宫格都不够用’的地方,你甚至可以把这里当作一个可食用的自然博物馆。”近几年,篆新已成为热门旅行目的地,许多游客将它作为云南之行的第一站或最后一站,带着满腹的好奇和等待填满的行李箱,驻足于色彩饱满、内容丰富的摊位前。

篆新市场目前占地20亩,4横4纵通道,布局内设有650多个摊位。承租摊位的卖家多数来自云南各地,一部分来自川渝黔甚至宁夏、东北。“云南地处横断山系,历史上地壳的剧烈运动把东西向的山脉直接搞成南北向的,地貌大变化,高山被大川(比如金沙江、澜沧江、怒江)切割,因此,生物的演化被天然隔开,促成了生物多样性和民族地域文化的多样性,从而带来饮食文化的多样性。”地处云贵高原中部,昆明作为云南的省会中心城市有许多其他城市无法比拟的物质馈赠。每天半夜凌晨,周边各市县的山茅野菜便开始向昆明城运输,当城市苏醒,这些山里田间的收获已在市场排布开。

在南方科技大学人文科学中心教授田松看来,篆新就像一个结,“线的一端是国际大都市昆明,另一端则在农户的菜园、在大河小溪、在深山密林”,这些线随着日夜和四季变化,将昆明这座城市和周边的山野乡村联结成一个有机的“土地共同体”。

半夏经常光顾的地州山茅野菜专卖店,摊主肖女士的家人每天早上三四点钟起床接货。“多半是嫩芽尖、嫩花苞什么的,不好储藏不好运输,然而吃货们又特别追求新鲜度……它们离开普洱、版纳、德宏、红河,可能有的是坐飞机动车来的,也有的是直接采摘,老板差人开车上高速公路一路狂奔送过来的。”肖女士说。4月的一天,半夏拍摄了摊位的门头和她卖的东西,回来调图统计,发现“她在卖的地州特色菜品看得清的有106种,还有许多塑料袋装着的菜挂在摊位后边的架子上……”“那么多品种的菜,不可能码放得整整齐齐,但杂乱也自有看头,堪称琳琅满目,色彩缤纷”。

“你看辣椒就有多少种?”在“吃香喝辣干货店”,半夏拿起一袋云南辣度最猛的涮涮辣干椒让我们嗅闻,一嗅就辣得受不了。半夏还如数家珍地对比起两种花椒滋味之不同,各自用在哪种菜里。店里店外,盆、盘、袋里装满各色香料,她介绍说,这里几乎能找到所有我们叫得出名字的东南亚香料。

在市场里穿梭,半夏不时抓起一团树花、一把种仁,和认识的摊主聊上几句。在这种稀疏寻常的生活中,她获得了超越日常的意义:“家附近的篆新农贸市场是我的治愈系;置身其间,里面的人间烟火气即刻抚慰了我这颗凡人心。”

消失了的鸡枞酱油

盛夏的一天,半夏从市场购得牛肝菌一小篮,小心翼翼地洗净,边洗边嗅到一股山野杂木林里的松脂香混杂着苔藓地衣湿湿的气息袭来,“一时间感觉身在城而人在野了。”雨水天菌子多的季节,吃饭也平添了许多幸福感。如今,野生菌子已成为云南的代名词之一,游客挤挤挨挨地到云南吃菌子,但作为当地人在菌子季的快乐,旁人依然难以体会。

打小跟着父亲辨识菌子,半夏对挑菌子有自己的心得:只选认识的菌子买;处理时首先炒熟炒透,不用急火快炒;食用时不吃杂菌、凉拌菌、腌制菌。北风菌要等十月暮秋刮起北风后才从杂木林里冒出来,最好的松露到11月下旬至12月才上市。若是心急,恐怕只是糟蹋了好东西,暴殄天物。

半夏对菌子的记忆绵长而深刻。父亲与她讲,上世纪30年代末至40年代,夏季的两个多月爷爷奶奶以加工鸡枞谋生,“长胡子老倌家的油鸡枞和鸡枞酱油”是周围一带品质最好的,供不应求。油鸡枞如今还常见到,鸡枞酱油却已绝迹,“用大木桶把鸡枞泡进去,哪怕蹭掉一点、刮多掉一点都觉得是对不起老天爷,一道一道洗过的水,一道一道澄清,澄清的液体到大灶火上锅里熬,熬到浓稠它就是最鲜美的东西。因为里面是很多人自身不能合成的氨基酸啊,相当于味精了。”今时的人不会再这样费心费力慢慢熬制,而在当年,一切山珍食材都要用到极致,这是爷爷奶奶辈的生活经验,也成就了鸡枞酱油难以复现的鲜甜。

半夏的父亲是个化学工程师,也是她心目中的菌子大王,家里订了《中国食用菌》杂志、《云南食用菌》等书刊。“70年代,父亲发现出口日本的松茸就是云南滇东北当地人叫的大花菌,从此他跟拾菌山民口头约定,捡到大花菌就送到家里来,一朵两朵都要,父亲根据大小收购,一两毛一朵五分钱一朵,然后让母亲做给我们吃。”1981年,半夏考到了曲靖的重点高中,那年暑期回家,父亲很伤感地对她说,大花菌全被外贸部门的人收走了,吃不着了。90年代,父亲看资料研究得出欧美人士十分珍爱的松露就是云南的块菌,也即当中药用的猪拱菌,“它生长在郁闭度中等的松林、杂木林里,有点阳光能够照进来的地方。”

“他是个老自然主义者,工资低,特别爱到大自然找食。”半夏说,物质匮乏的时代,父亲几乎每周都去钓鱼,拿石蹦(野生牛蛙),暑期回家,半夏跟着他到附近山上捡菌子。父亲告诉她:“21世纪是生命科学的世纪。”他的热爱影响了半夏,“填大学志愿,我所有的志愿全部填生物系”。毕业后经历周折考进《云南日报》后,她所在的《大观周刊》杂志有一个人文地理栏目,半夏几乎每个月都要下到云南各地方采写,很辛苦却也乐在其中,“那时就特别爱逛农贸市场,去版纳要买水腌菜,采访间隙悄悄躲起来吃生芒果片蘸辣椒盐。”

1999年,半夏开始无知无畏地写长篇小说,从《忘川之花》到《悬铃木咖啡馆》,她的小说细节里也充满了自然气息。问起生物学的爱好对创作小说有什么影响,半夏说,一座城的历史是各种人、物、事瓜瓜葛葛的纠缠及绵延不绝,其他作家也会有涉及生物界的比喻,但“我的作品中随时有这类意象”,“我会说情感有生态,把人间情感比喻成生态种群,会繁衍生灭。”

兜兜转转许多年后,曾经的生物学专业学生半夏,以文字重又回归年轻时的热爱。2016年,她采访博物文化倡行者刘华杰的书作《看花是种世界观》面世,在此前后的五年间,她一有空闲就去往野外观察、拍摄、记录虫子,结集而成的作品《与虫在野》获选第二届“中国十大自然好书·自然生活奖”“首届美丽中国生态文学奖”。她的书房以她在野外捡拾的果种、树叶为饰,而如今她最热衷谈论的话题,除了篆新农场那众多奇奇怪怪的食材,还有刘华杰关于博物生存的理念、如何跟抚仙湖周边湿地的外来入侵物种福寿螺宣战,以及,怎样保护云南的松露资源。

从社会学和人类学的角度看菜市场

当年采访时躲在市场里偷吃芒果的那个青年如今退休了,仍会忍不住买回青莲子的嫩米米,或提早上市的核桃,随后又感叹起“还是老祖宗那句‘顺四时而适寒暑’‘强扭的瓜不甜’概括得好,太过违逆自然的东西不吃也罢”。

年轻时工作繁忙,半夏没有特别留意到篆新这个喧嚣而日常的菜市场。直到孩子上初中需要补充营养,半夏开始用心寻找食材,才发现了身边的这个宝藏。退休后,住所离篆新只有五六分钟的步行距离,“近水楼台先得月”的便利,让半夏得以频繁地进出市场,认识到篆新的丰富与可贵。

买来买去,她结交了不少摊主朋友,一路走走停停,既是探访新食材,也是与旧友新识闲聊。她很珍惜市场里卖彝族山货的花腰彝李大姐,总是惦记着到她的摊头带几个鸡蛋,或难得的挂蜂蜜,因为李大姐的山货很独特。有时候,犄角旮旯里会有挽个篮子卖菜的老人,她特别爱买她们的菜,“笃定地认为她们就是摘一两样菜顺带着到人多的菜街子里看看热闹玩一玩的。”

2021年,半夏读到了商务印书馆出版的《地方性知识研究》,意识到现代文明的全球化传播带来了粗暴的单一性,“看了以后我觉得,我对市场的报道观察,必须用社会学和人类学的角度切入。”慢慢她发现,和摊主聊天时获得的地方性知识非常可贵。举个例子,很多少数民族会在重要节日染糯米饭,同样是染成黄色,苗族同胞可能用迷蒙花,布依族可能用的是黄栀子,傣族可能用姜黄。“我一个居住在昆明的汉族人,也想试试染黄糯米,我最终的方法是用密蒙花,因为昆明的山野里密蒙花多而易得。”不同地域的人,因为具体环境和文化传承的差异,拥有不同的认知与记忆,这是地方性知识中无比珍贵的差异性。篆新市场包容了这种差异性,也是一个让人情自然发生、流动的地方。每天来来往往的摊主、顾客、游客构成了其社会性的一面。这是在受到商超等大型业态冲击后,菜市场在中国依然受市民喜爱的原因。

从张择端笔下的开封街衢到流动着香草芬芳的斯卡布罗集市,古往今来的市场承载了不同地域、不同人群的特色与他们的故事。篆新之前,遵循四季节律的本地市场已经维系了千百年,现代物流结束了高山大川的阻隔,终结了漫长的本土种植本土售卖的模式,也造就了篆新。而今,随着商业化的泛起和游客的涌入,篆新市场也在缓慢地变化。

今年暑期,备受关注的菌菇市场在改造,快速改造后的模样干净敞亮,来买野生菌的昆明人却少了,在节假日跑昆明周边的乡街子买更便宜更新鲜的野生菌成为一种风潮。半夏发现人头攒动的通道中多出一个干花摊位,艳丽的色彩吸引人们驻足,她却保持着某种程度的警惕,“一些摊位由有创意的年轻人接管,变得更规范更干净了,”但她也有点担心“这些摊点渐渐会让篆新农贸市场失去那种传统的、带着泥土气息的独特性”。

在本土与现代微妙平衡的天平上,篆新会向何处去?答案也许并不全在篆新,也在它所维系的一个个农户菜园、一条条大河小溪、一座座深山密林,在“土地共同体”彼此的呼应与回声中。