分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

一款8年前生产的DIY拼装玩具,现在的月销量还有多少?在东莞一家企业,工作人员给出的答案,是3000多件。以前,这样的情况很难实现。如今,这已是常态。

这是一家靠代工起家的潮玩企业,最初经营金属加工,如今主要经营自主潮玩品牌。而这家企业的发展历程,也是当地企业转型升级的写照。根据东莞市统计局最新数据,今年前三季度,东莞生产总值9318.93亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%。

作为制造业重镇,有“世界工厂”之称的东莞,正走在从“制造”向“智造”跃迁的路上。第一财经近期在东莞调研发现,当地制造业企业正逐步摆脱传统代工模式,向高新技术领域与自主品牌转型,产业资本化进程也在加速。截至2025年6月,东莞A股上市公司总数已达63家,较四年前增加近20家。

据第一财经梳理,2025年上半年,东莞共有27家上市公司研发投入超5000万元,在全部本土上市公司中占比近半。同时,一批具备IP运营能力的潮玩自主品牌正在崛起,“制造美学”成为东莞的新关键词。

产业升级关键时刻

公开数据显示,前三季度,全市规模以上工业增加值同比增长4.4%。主导产业增速较快,电子信息制造业增加值同比增长8.4%,电气机械及设备制造业同比增长8.2%,化工制造业同比增长11.6%。

增长的动力,来自产业升级。从传统的建材行业, 到方兴未艾的潮玩产业,再到快速变迁的科技领域,东莞产业升级的足迹随处可见。

最近几年来,潮流新消费势力正在快速兴起,“国潮”又是其中的重要力量,以具有代表性的泡泡玛特(09992.HK)为例,最新财报显示,该公司今年三季度整体收入同比增长245%至250%。鲜有人知的是,该公司产品的生产商,不少就来自东莞。

公开信息显示,2020年,东莞有超过30家代工厂、合作企业为泡泡玛特供货,为泡泡玛特提供了超过70%的产能。2022年,东莞涉及潮玩的规上企业共计87家,年产值过1亿元的企业27家,工业产值达到166.57亿元。

随着潮玩产业的发展,这些企业也在转型升级,从单纯的代工生产向自主品牌运营转变。哈一代玩具新媒体负责人鲁宏娟向第一财经介绍,该公司如今的吉祥物代工,已超越传统的“来样加工”模式。客户提供原始形象后,从设计到落地的完整研发过程均由企业自主完成,包括将形象转化为玩偶、包包、冰箱贴等多元衍生产品。

除了潮玩,科技企业也在兴起。数据显示,今年前三季度,东莞新动能产业增势较好,先进制造业、高技术制造业增加值分别同比增长6.8%、8.6%,高于东莞总体平均水平。

如工业机器人上市公司拓斯达,已在9月12日发布了首款轮式人形机器人,这也是注塑行业首个落地应用的人形机器人。在该公司一个展厅现场,随着工程师语音控制,机器人已可以通过机械臂完成拿取可乐等操作。

而一不少传统制造企业,正在通过差异化的品牌布局,向海外市场要增量。马可波罗是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一。记者调研前一天,该公司刚在深交所上市,开盘价33.1元,上涨140.73%。

目前,海外市场已成为该公司重要增长空间。工作人员介绍,该公司运用现代工艺,生产的一款敦煌主题瓷砖,在中东、中亚市场备受青睐。而类似的产品,该公司还有不少。

综合开发研究院(中国·深圳)区域发展规划研究所副所长陈颖仪对第一财经分析,从制造基础来看,东莞无疑拥有显著优势——无论是代工还是自有品牌,多年积累的生产经验已成为重要的产业资本。然而,这种以代工为主导的发展模式也容易形成“惯性依赖”。无论是企业组织还是个人,从管理层到工人,都可能在原有路径中形成思维和操作上的定式。

“习惯于通过代工模式盈利,自然会延续原有路径,这对企业长远发展而言是一种制约,但从技术积累的角度看,却又构成一种优势。”陈颖仪强调,关键在于企业核心管理层是否具备转型的决心与魄力,能否打破惯性,推动企业从“制造”走向“智造”。

产业的变化也批量“生产出”一批上市公司。据东莞市上市公司协会统计,截至2025年6月30日,东莞A股上市公司总数已达63家,总市值突破4971亿元。对比2021年同期的44家上市公司和3968.85亿元的总市值。短短四年间,东莞上市公司数量增加近20家,市值增长超千亿元。

产业升级背后的动力

东莞制造业升级有其急迫性。

“东莞塞车,世界缺货”——这句广为流传的话,生动道出了东莞“世界工厂”的地位。在这里,形成了虎门服装、长安电子、厚街家具等行销全球的产业名片。但另一面是,东莞擅长的“来料加工”模式,难以摆脱“低附加值”的标签。

陈颖仪对第一财经说,过去,东莞在纺织服装、玩具、机电等领域的快速发展,很大程度上依赖于劳动力优势。然而,当前人口结构正在发生变化,同时,许多年轻人对进入工厂工作的意愿下降,即便薪资相当,他们也可能倾向于选择送外卖、开网约车等更为灵活自由的职业。因此,推动工业智能化升级,既是产业转型的内在需要,也是应对劳动力市场变化、缓解企业招聘压力的必然选择。

在调研过程中,第一财经注意到,一批企业正主动突破传统代工路径依赖,通过打造自主品牌、构建技术壁垒,向产业链上游突围。一个以创新为驱动的高科技产业生态,正在这个曾经的“世界工厂”加速成形。

从“来料加工”的传统制造业,到新兴产业蓬勃发展,东莞产业升级能取得成效,与多方面的因素。

而首当其冲的,是企业加大研发投入。

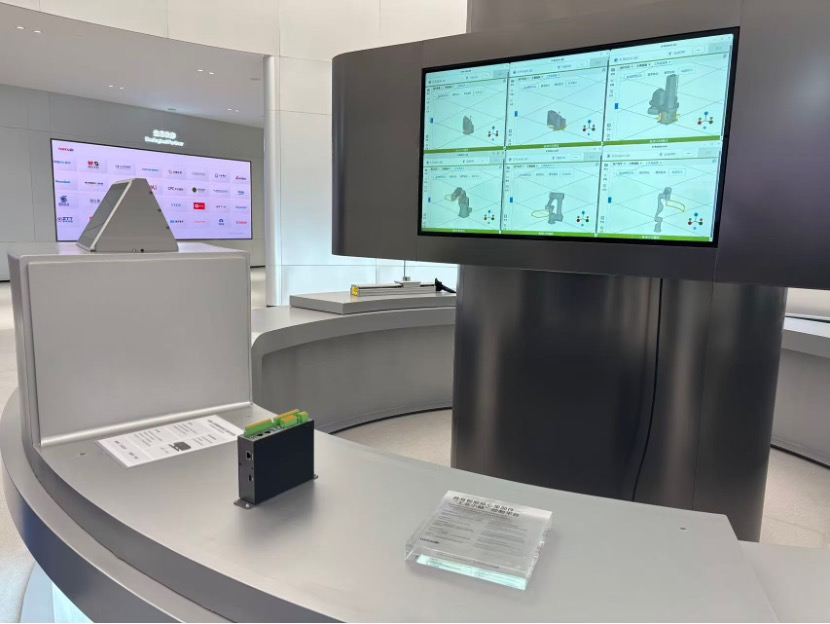

(拓斯达“工业小脑”展示 第一财经记者摄)

以拓斯达为例,Choice数据显示,2022年至2024年,该公司研发支出分别为1.3亿元、1.38亿元、1.09亿元,占营业收入的比例从2.6%上升到3.8%。

在该公司展示区,一个场景直观展示了技术演进:左侧为传统机器人,其动作完全依赖预设程序,执行固定路径的抓取与摆放;右侧则为搭载大模型与矩阵智能控制平台的升级型号,具备实时感知与学习能力,能够根据物料状态动态调整动作,实现灵活抓取与整齐摆放。随着使用过程中持续数据采集与训练,该机器人的操作将不断优化。

而这并非个例,第一财经记者据choice数据梳理,目前注册地在东莞的64家上市公司中,2025年上半年研发费用投入合计为37.1亿元,较2023年上半年增长超30%。其中,27家上市公司2025年上半年的研发投入超5000万元。生益科技、生益电子分别以6.42亿元和1.94亿元的研发投入位居前列,同比增长达36.49%和67.51%。

同时,品牌建设正成为东莞制造企业突破价值链约束的重要路径。

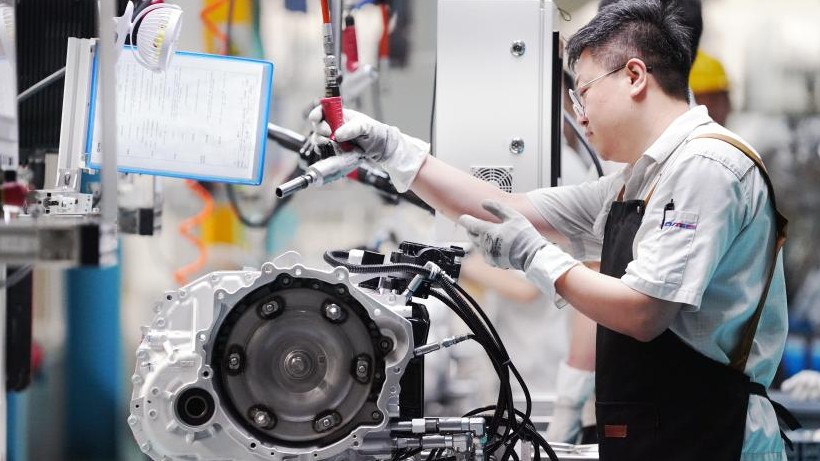

以潮玩企业微石科技为例,该公司本来是一家金属加工厂,目前已经拥有自己的潮玩品牌。该公司品牌公关负责人钟柳轩说,自2009年研发出全球首款3D金属拼图以来,公司已从代工生产转向品牌运营,品牌产品现已出口至全球100多个国家和地区,出口比例达35%。

“开始公司也是为一些外国合作伙伴代工。但后来还是决定要做自己的品牌。好几个产品系列很受市场欢迎,已经成为网红产品。”钟柳轩称。

哈一代玩具也有类似的转型升级路径。该公司1999年成立,目前已经为27个国内、国际大型赛事打造过吉祥物,其中包括最新亮相的第十五届全运会吉祥物。近期,该公司还陆续推出了一些新IP。

陈颖仪对第一财经说,在大湾区范围内,制造业本身具备产品迭代快、紧跟市场需求的特点。当前消费趋势日益呈现年轻化、个性化,作为供应商,从经济规律上讲,必须主动适应这种需求变化。东莞作为粤港澳大湾区中市场经济活跃的地区,紧贴市场发展是合理且必要的。

此外,政策也在提供动能。近年来,有关制造业升级的利好政策频出。今年1月,东莞市政府发布了《关于培育发展战略性产业集群的实施意见》通知,提出产业集群的培育被视为推动东莞产业基础向高级化迈进、产业链向现代化转型、提升制造业整体竞争力以及构建现代产业体系的关键支撑。自2022年起,东莞连续三年以市政府“一号文”的形式,高位部署年度数字化转型重点任务,将制造业数字化转型提升至城市战略高度。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com