分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

今夏,突如其来的基孔肯雅热让公众再次重视起蚊子的危害。事实上在和平年代,蚊子一直是杀死人类最多的生物。除基孔肯雅热外,蚊子还往往会传播疟疾、登革热和乙脑等致命疾病。

在这些疾病中,疟疾是最为致命的。根据世界卫生组织(WHO)今年12月公布的《世界疟疾报告2025》显示,2024年全球约有61万例疟疾死亡病例,较2023年相比不降反增,其中很多是5岁以下的儿童。

在中国,疟疾早已淡出了老百姓的日常生活,被“幸福地”遗忘,在2021年还正式获得了WHO疟疾消除认证。可喜的是,虽然全球疟疾防控形势出现了反复,但在东南亚也取得了不小的成就,尤其是柬埔寨在2025年末疟疾已几近消除。如果保持三年无本地疟疾传播,柬埔寨有望在2028年获得WHO疟疾消除认证。

在东南亚国家中,柬埔寨并不是最富有的,但在除疟问题上领先它国一步。对此,WHO湄公河消除疟疾项目协调员林沃尔德(Pascal Ringwald)向第一财经记者解释道,除了政府重视和推动除疟工作外,柬埔寨基层工作者是除疟成功的关键,特别是具有特色的村疟疾工作者和流动疟疾工作者。

柬埔寨除疟法宝

从柬埔寨首都金边出发,向西北行进100多公里,就来到磅士卑省(Kampong Speu)的安林镇(Amleang)。小镇坐落于奥拉山脚,此山是柬埔寨境内海拔最高点,山脚被苍翠的热带雨林环抱,深入雨林就可见到小溪蜿蜒隐现。不过对医学工作者来说,美景之中暗藏玄机。

在柬埔寨,疟疾常常藏身于森林以及毗邻的村庄里,因为传播疟疾的大劣按蚊和微小按蚊习惯栖息于森林及边缘的清凉流动水体中。由于平原地带鲜有大规模的森林,所以柬埔寨的疟疾流行区多在山区和偏远地区。

磅士卑省卫生局疟疾督导员坎哈(Ly Kanha)告诉第一财经记者,在当地疟疾主要发生在15-49岁的男性群体中,他们主要在森林地区从事采集和伐木相关工作,是疟疾的高危人群。在2020年雨季,该省最高每月还有近500例疟疾确诊病例,如今疟疾病例已迅速降至个位数,接近消除。

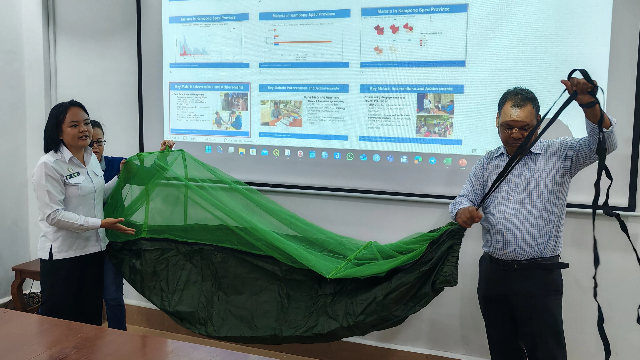

对于消除疟疾,当地有因地制宜的法宝。说话间坎哈就向记者展示了第一件“法宝”:向森林工作人员发放的户外蚊帐吊床。字如其意,这是蚊帐与吊床的结合,森林工作人员夜间在森林中休息,本来就要支吊床,而有了蚊帐覆盖后,更可以有效地隔离蚊子的侵袭,睡个好觉。

蚊帐吊床在森林工作人员中广受欢迎,蚊帐的部分可以帮助他们抵御蚊虫叮咬,同时还是易于悬挂、携带和打包的优质吊床,在进入森林时放入背包,并不会增加多少重量。蚊帐吊床无疑是对抗疟疾的有效工具,不仅解决了森林工作人员睡觉的问题,还能睡得安稳和健康,阻止了疟疾在临近社区的更进一步传播。

深入安林镇(Amleang)深处,汽车在泥泞的乡间小道中前行,此间的村民住宅保留了更多柬埔寨特色,大多为木质的高脚屋,在房前屋后还有大水缸,承接着雨水作为储备。车行至一户高脚屋前,竖立着黄色醒目的指示牌,上面写着“村疟疾工作者”(VMW,Village Malaria Workers)。

这家女主人名为萨润(Meas Sarem),她就是村里的“村疟疾工作者”,负责为她所在的村做疟疾监测,并为疟疾确诊患者提供上级分发的药物。2018年她成为了村疟疾工作者,今年43岁的她,是五个孩子的母亲。

对于2018年发现的第一个疟疾患者,她记忆犹新,因为患者正是她的儿子。当时他儿子出现了40摄氏度的高烧和寒战,她用刚掌握的疟疾快筛方法进行检测,结果显示为恶性疟和间日疟的混合感染。由于是新手上路,她对自己的检测结果并不自信,但送到上级卫生机构复检后,显示她的诊断结果并没有错。

自那以后,萨润又检测出很多疟疾患者。虽然只有小学五年级学历,但经过培训,她完全能够胜任工作,以前每个月大约要为五十位村民提供检测,随着疟疾的销声匿迹,这一数字已经减少到二十多。

说话间,就有人走到萨润面前,主动要求检测,她熟练地拆开快筛包装,戴上手套,收集指尖血,然后滴入快筛盒,15分钟后结果显示为阴性,然而她的工作并没有结束,她掏出了身上屏幕已碎的智能手机,按部就班地上报检测结果。

虽然担任村疟疾工作者有很少量政府的补贴,但很明显这并不是萨润成为“村疟疾工作者”的主要动因。她说:“人一旦患上疟疾,就会饱受折磨。我不愿看到村里人感染疟疾,因为我们有办法来改善他们的状况”。随着疟疾感染者数量的下降,目前政府也考虑将这些工作者负责的疾病扩展至艾滋病和结核病等,以提升效率和可持续性。

柬埔寨国家寄生虫病学、昆虫学和疟疾控制研究中心(CNM)疟疾项目负责人索瓦纳罗特(Siv Sovannaroth)认为,村疟疾工作者是柬埔寨抗疟的法宝。他颇为动情地向记者表示:“你知道吗?80%的疟疾病例都是由这些志愿者检测到的,因为他们就在村里,就在森林居民身边。这是前线的力量,也是柬埔寨抗疟成功的重要原因,尤其是在森林疟疾方面”。

除了村疟疾工作者外,柬埔寨还有流动疟疾工作者(MMV,Mobile Malaria Workers),他们的工作更为艰辛,需要深入森林深处,只有流动疟疾工作者才能为这些缺医少药人群,提供及时的干预。他们或徒步,或骑自行车和摩托车,穿梭在崎岖的山路和林间完成任务,萨润也曾经做过流动疟疾工作者,早出晚归为伐木工服务。

难走的最后一公里

行百里者半九十,在全球健康领域更是如此,要走完“最后一公里”,所遭遇的挑战并不比一路走来的要少。盖茨基金会主席比尔·盖茨在谈论脊髓灰质炎时就说过,“我们已经完成了99.9%的征程,但最后一段路,需要我们拿出和前路一样的决心”,消除疟疾也是如此。

索瓦纳罗特介绍道,柬埔寨的疟疾在1997年达到最高峰,全年约有17万例感染病例,800多例死亡病例。对于肆虐的疫情,柬埔寨此后集中于控制疟疾,到了2011年柬埔寨开始将政策从防控转变为消除,2018年实现了疟疾零死亡并保持至今,在2024年还实现了恶性疟疾零病例,剩余病例主要以间日疟为主,有望在2025年末实现基本消除。

根据《世界疟疾报告2025》,2015年到2024年,大湄公河次区域(GMS)大部分国家的疟疾发病率呈现显著下降:柬埔寨下降了99.5%,老挝下降了99.1%,越南则下降了97.4%。大湄公河次区域包括中国(云南省)、缅甸、泰国、越南、老挝和柬埔寨。

在与柬埔寨抗疟工作者交谈后,第一财经记者发现他们没有丝毫松懈,完全没有坐享其成消除疟疾的想法。他们对取得的成就深感骄傲,但言谈中更多的是对“最后一公里”的各种焦虑,其中大家都不约而同地提到了经费的问题。

WHO驻柬埔寨疟疾项目医疗官员张再兴向第一财经记者表示,目前外来资金占到了柬埔寨疟疾防控经费的80%左右,而其中又大多数来自抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金,仅政府人员经费由本国承担。该基金受到全球外援下降影响,未来不得不将有限的资源侧重于非洲的抗疟,以挽救更多的生命,目前对柬埔寨的拨款已经开始减少。

张再兴进一步表示,当前疟疾的诊断和治疗还没受到资金削减的明显影响,但针对村疟疾工作者的培训已从每年一次降低到两年一次,各个卫生中心定期与他们会议的频次也在降低,由此导致监督和质量检查的活动减少,可能由此会导致防控漏洞。

作为长期在一线指导抗疟的工作人员,索瓦纳罗特认为柬埔寨除疟还有技术上的困扰,如现存的病例多为间日疟,在感染后,有可能两三年后才发病,由于缺乏精准诊断工具,这类病例难以检测和治疗,对柬埔寨精准除疟构成威胁。

经常前往中国交流除疟经验的索瓦纳罗特表示,希望中国能利用其除疟的经验继续为柬埔寨提供技术支持。其实中国籍专家张再兴在柬埔寨的工作也是中国经验输出的体现,张再兴从事公共卫生工作已近40年,曾任云南省寄生虫病防治研究所所长,有长期在云南除疟的经验,在中国接近除疟后他加入WHO,将他在中国积累的经验用之于柬埔寨等亚太国家的除疟工作。

林沃尔德最后表示,期待中国通过南南合作等机制加大对大湄公河次区域疟疾消除工作的支持力度,具体可包括直接资金援助、进一步为预防再传播(POR)提供支持,或在青蒿素耐药性的背景下,合作研发非青蒿素类抗疟药物,这些举措对于巩固消除成果都具有关键意义。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com