分享到:

- 微信

- 微博

徐晓用生命中的20年光阴荡涤文字

如果要为徐晓的《半生为人》贴上标签,那也许应该是个人化的写作、浪漫主义与理想主义。

这实在不是一本读起来轻松愉悦的书,充满着悲壮故事与凄婉感情。徐晓的笔触无疑经过理性藩篱的过滤,尽管文字克制、平和,仍让不少读者潸然泪下。“如果是20年前,我的记忆会筛选出完全不同的素材,我的心境会选择完全不同的词汇,我用笔而不是电脑的写作工具会使我结构出完全不同的句型。我可能写得很宏大、很悲壮,也可能写得很哀伤,但一定不会像现在写得这样从容和琐碎……那肯定是真实的,就像现在我所要写的仍然是真实的一样。”书中,徐晓用生命中的20年光阴荡涤文字。

《半生为人》是徐晓多年文字的汇集。不满20岁时,她在监狱中度过两年,又经历了丈夫周郿英的重病与去世,以及身边朋友的聚合离散。她体验到了生死间无能为力的悲壮和时代变迁中的人情冷暖。一个人在青年时期播撒下理想主义的种子之后,终穷一生追逐理想,不断追问与反思。

“如果说我的文字还不算苍白,那是因为生活本身已经足够丰富和沉重。”这是徐晓在书中写下的一句话。“文革”时期,徐晓与好友赵一凡等人因莫须有的”组织反革命集团“罪名,于1975年被投入监狱。出狱后,徐晓通过赵一凡,又结识了芒克以及后来成为她丈夫的周?英等。在志同道合的朋友中,徐晓发现当年坐过牢的竟有十之八九,“我意识到,我个人承受的那些苦难,在更加悲惨与荒唐的经历面前,在整个社会的灾难中显得太微不足道了。”生活本身足以洗去文字的浮华,直抵人心深处。

怀疑者的历程

对于徐晓出狱后的人生道路选择家人并不赞同,“当时,我的家人特别不理解我。但我既不是被吓破了胆,也不是故意要反叛,而是出于一种自我拯救:如果我们弄清这段历史,我们就能更好地面对未来的人生。”徐晓这样解释了出狱后所做选择的初衷。

《半生为人》是曾经的记者、现在是编辑与出版人的徐晓出版的唯一一本书,“这本书记录了我的精神立场。”这个历史的见证者会对别人如此介绍这本书。“我想记录下那些做出了重要贡献,并受到重大影响,却默默无闻的朋友是怎样一些人,我希望我的儿子知道父辈的历史,也希望他们能够超越我们的经历,自由地走自己的路。”

她也曾为自己是否应该将经历和盘托出而纠结,但转念又想:“我现在做的事情就是出版和编辑,我试图唤醒更多人对历史的记忆与正视,如果我连这都不愿意说,岂非虚伪。”接受《第一财经日报》专访时,她说。

对她来说,写作的意义是希望了结一段经历;其次是记录一批人,爱人与挚友,那些与她同样曾经受到理想主义感召独立于一个时代的特殊人群:周?英、赵一凡、史铁生、刘迪等。

徐晓的《半生为人》

理想主义的种子

在那个少有怀疑的时代,精神上的反叛与质疑真切地在徐晓身上发生过。 “一个20岁不到的年轻人,正在思想价值观形成的时候,一种不一样的见解打开了我的思想。”当时徐晓在朋友那里看到了苏联的文学作品、结识了当年主流之外的朋友,思想上的变化好像就发生在一瞬间。对她影响甚大的除了经典读物与内部书籍,还有当时的地下诗歌。

“当蛛网无情地查封了我的炉台,当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀。”接受采访时,徐晓吟诵起郭路生的《相信未来》。那个时候,她读到的文学作品深深地影响了她,并使她着迷。“那个年龄,你读到这样的诗,不可能不被点燃,不可能不对现实产生怀疑,虽然那实际上非常模糊。”

也许,对于读着《钢铁是怎样炼成的》《青春之歌》长大的上世纪五六十年代出生的人,为理想献身的信念并不陌生,经历了世事变迁,徐晓看到理想主义逐渐暗淡,但至少在她的文字里,这样的精神至今浓郁,“如今的年轻人到了中年将无从体验这种失落的痛苦,因为那个时代已经一去不复返了……他们不了解,甚至也不愿意了解充满着神秘与泪水的理想主义。这种理想主义已经逝去了。”对于年轻人无法了解上一代精神立场的无奈,并不意味着她否定如今的青年人。“与其说我当时的理想主义是一个时代的特征,我更倾向于说这是一个年龄的特征,在任何时代,青年人都是更容易怀抱理想的人。”

徐晓用生命中的20年光阴荡涤文字

对话

内心强大了,你就是强者

第一财经日报:上世纪70年代,你和朋友们的相识好像完全是缘于一种精神上的感知,没有制度的制约与现实利益的羁绊,就好像你在地坛公园与素不相识的史铁生因为相互好奇而相识?

徐晓:那个年代年轻人都很苦闷,特别有愿望寻找知音。每天路过地坛公园我经常能够看到史铁生,那时候有一种好奇心,就特别想接近他。从监狱里出来之后,我通过赵一凡认识了北岛,才知道我在进监狱之前看的诗歌就是他写的,而且还是他亲笔抄下来的。很多人完全是因为一种精神的感召与共鸣走到了一起。

日报:“文革”后你回到太原,会了故友,当时那种畅谈理想的单纯关系已经没有了,为什么会这样?

徐晓:我们后来的经历太不相同了,有些去经商,有些艰难应付着日子。他们到1978年才平反,那时我已经进了北师大77级读书,可一扇扇机遇之门都对他们关上了,他们无法上大学,有的被迫离开了部队。

日报:你现在仍然怀念当年那种人情味非常浓厚的气氛?

徐晓:现在,朋友对我而言仍然是至关重要的。朋友交往有一个部分是倾诉,在中国人中,朋友交往是非常重要的,朋友之间,如果你有了困惑,我说的不是物质层面的,是一种精神支持,是觉得这么多年下来仍然志同道合,这是一件非常幸运的事情。我曾经从美国带回来一本书,后来买了版权翻译后在中国出版,书名是《我知你心》,是两个女人合写的这本书,诉说她们三十年的这种友谊。我当时看了以后特别羡慕,甚至希望自己快点老,老了以后也能坐下来一起写这样一本书,记录我们从年轻姑娘到老太太的情感历程。

日报:你曾说《半生为人》这本书是写给你的儿子看的?

徐晓:这本书对他的影响还是蛮大的。现在儿子大学毕业都两年了,他会说要有意识地摆脱我的影响,起初我挺不是滋味的,难道我的影响是坏的吗?后来我逐渐明白,对于父辈的历史,了解是对的,摆脱也是对的。没有了解也不可能超越,我们自己也一直在试图摆脱自己从历史的积淀中带来的负面影响。反叛是进步,历史都是在一代人对上一代人的反叛中进步的。

日报:你怎么看现在青年人的理想主义,是不是在他们身上理想主义越来越稀薄了?

徐晓:我不同意“现在理想主义越来越稀薄”这个说法。其实理想主义是每个人都有的精神追求,只是在不同人身上有不同的内容。那个年代我们还没有人权的意识,在当时的意识形态中,个人主义是没有位置的。现在年轻人生存压力很大,社会没有给他们提供一个更好的人文环境,但其中有些人还能有自己的追求,比如当志愿者、去支教、扶贫、环境保护,或者他们更重视自己的个人权利,这些本来是生活在现代社会的人自然的本分,在我们的社会中,有这种追求的年轻人就很值得鼓励了。

精神追求没有高下之分,有文化的人有精神追求,没有文化的人是一样的。追求美好,崇尚真实、真诚,这不需要学历。

日报:高尔泰在《半生为人》的序言中评价你的这些文字是“弱者的胜利”。你怎么看?

徐晓:没有真正的强者与弱者,你的内心强大了,你就是强者。

与上野千鹤子同行,探访日本棚户街的“理想照护”

日本现有的65岁以上独居老年人口已高达700万。谁来承担这些老年人的护理,已经成为一个亟待解决的课题。

蔚来8月交付量超理想,34个月来首次

8月蔚来交付量超理想

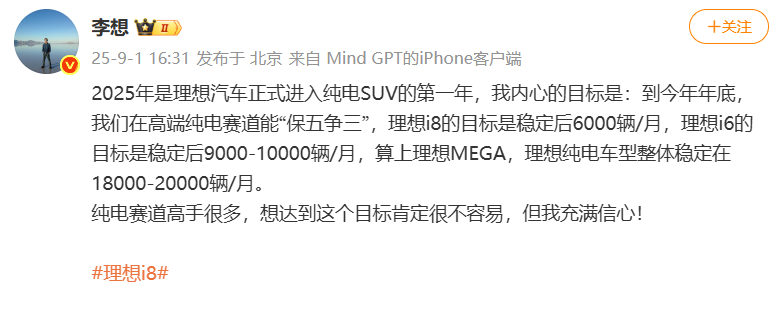

理想汽车CEO李想:目标到年底在高端纯电赛道“保五争三”

理想汽车CEO李想:目标到年底在高端纯电赛道“保五争三”

继理想后,第二家半年度盈利的新势力诞生

这家新势力接下来的月均销售量目标达6万辆。

抖音:对恶意炒作“理想车主乱停车”的内容及账号予以处置

对借事件不当蹭热、恶意炒作的内容及账号予以处置,包括但不限于:借此事炒作营销、同质化演绎恶搞或拍摄“理想车主乱停车”、人身攻击理想车主等。