分享到:

- 微信

- 微博

焦虑的母亲告诉女儿要多参加相亲活动,在一个她还“值钱”的年龄。

相亲对象从见面到确定关系的“忍耐时间”是三顿饭,“见了三次,你还对他没有明确表示,会觉得你好过分啊”。

在相亲时代,与爱不爱相比,能不能通过两个家庭的结合达到某种理想的生活水平似乎才更加重要。

攥着印有“机关鹊桥联谊”字样的入场券,25岁的袁妮迎来了自己人生中第一次集体相亲活动。

见面地点在一家拥有欧陆装修风格的四星级大酒店。入口处,站着两位穿着入时、烫卷发的“中年阿姨”,一望而去有种“事业单位的威严”。她们的任务是督促每位来宾填写一张巴掌大的卡片。上面的问题简单极了:哪里工作?有没有北京户口?月收入多少?

作为交换,袁妮可以从中年阿姨手里获得一个红底黄字的号码牌——将号码牌挂在胸前,才能进入相亲现场。

在中国,浪漫往往输给现实;相亲很大一部分已经变成商业交易

袁妮坐在舞台下,打量着轮番上台的单身汉。按照规则,他们要先在舞台上走段“猫步”,虽然看上去更像是“几根柱子在眼前挪动”。大屏幕上不断变化的大头像与似乎永远不变的“硕士、有房、有车”等个人信息构成了某种稳定的结构。

在中国现代相亲市场里,袁妮只是成千上万年轻人中的一个。每一天都有单身男女在婚恋网站注册,而相亲机构中的翘楚甚至拥有在美国纳斯达克[微博]股票市场上市的实力;一档相亲节目曾一跃成为中国最受欢迎的电视节目。

30余年来,市场经济重塑了这个国家的面貌,而相亲这种古老的传统也拥有了某种商品的味道。就像要在股市中选择一只绩优股一样,人们热切地期望能够从市场中找到最好的那个人。

“爱情紧紧地同实用主义纠缠在一起”,米娜·伯里-坦森在上海生活了13年,是一个来自纽约的作家。在接受媒体采访时她曾经讲起,“我经常在街上看到母女俩,听到她们的对话,‘他条件怎么样?有房子吗?有房贷吗?’”

一名今年26岁的女记者3年前刚到北京时曾有过这样的经历:在与相亲对象见面前,对方的父亲要求先见一见她。那是个洗浴中心的大厅,大叔穿着体面的西服,脚上却套着双蓝色拖鞋,露出里面大红色的袜子。

谈话开门见山,大叔毫不兜圈地问了买没买车、有没有北京户口这样的问题。

“那么,你一个月能挣多少钱?”大叔继续追问。

“2000块。”为了结束这场“糟心”的对话,女记者给出了一个令大叔“糟心”的回答。

果然,相亲到此为止,大叔的儿子从头到尾都没有出现过。

无论是在上海的人民公园或者北京的中山公园,都不难找到蜂拥而至的家长。他们捧着印有子女照片的征婚简历,在几百张并排的征婚海报前反复挑选,而每一张海报顶部所列明的条件或要求中,都会清楚地写明,判断合不合适的首要标准,往往是收入、财产或户口这样的外部条件。

《中国式离婚》的作者王海鸰曾经在她的微博上转述了一个焦虑的母亲的故事。这位母亲告诉她女儿多参加相亲活动,因为她还在一个“值钱”的年龄。

“在中国,浪漫往往输给现实;相亲很大一部分已经变成商业交易。”大洋彼岸的《纽约时报》这样评价中国式的相亲热潮。

一个报名参加了中国相亲节目的外国人的故事或可成为佐证。在节目现场,穿着紧身裤与条纹衬衫的主持人问他,喜欢哪种类型的姑娘。他在回答里小心翼翼地强调了独立的个性和文学品味。但在剪辑后的版本里,他的答案只剩下一句——“我喜欢丰满有曲线的女人”。

你已经是硕士了,得找博士了,博士怎么好找呢?

这场机关鹊桥联谊会有将近100人参加,但袁妮并没有打算从中带走一个如意郎君。她从英国硕士毕业参加工作还不到一年,外表上看仍然像是个留着蘑菇头的大学生。当在体制内工作的叔婆郑重其事地把入场券交给她时,她只是觉得“搞笑”和“好玩儿”。

她甚至大咧咧地穿着T恤走进了相亲现场。然而,大堂里光亮得像镜子一样的大理石地面与会场里踩上去很有厚度的高级地毯都让她觉得自己格格不入。

“我来自清华大学。”一位男士的自我介绍引来了一片“哇”声。另一位30岁左右的参与者则老练地调动着女同胞们上台表演的情绪:“既然大家都是为了这个目的来的,就不要有什么放不开的嘛。”

袁妮觉得尴尬不已。她拎起包,落荒而逃。

事实上,自打踏入社会,她就没少遭遇这样的尴尬。

“妮妮,你要赶紧找!你已经是硕士了,得找博士了,博士怎么好找呢?”在老家打来的长途电话里,外婆反复叮嘱。

她的第一个相亲对象是个“优质银行男”,比袁妮大五六岁,在相亲领域颇为老练。一顿饭时间,他旁敲侧击地询问了袁妮在老家住城区还是乡下,平时穿什么牌子的衣服以及工作状况等问题。

“我有种被默默估价的感觉,特别不爽。”

壹快评|莫把“有事找警察”变成“有事上警察”

要杜绝动辄“警察上门”的错误治理模式,必须跳出三方面的治理思维误区,竖立正确的治理理念。

近三成系统集成商低于成本价销售,储能行业亟待反内卷落地

2022年下半年至今,储能系统的价格已跌去接近八成。

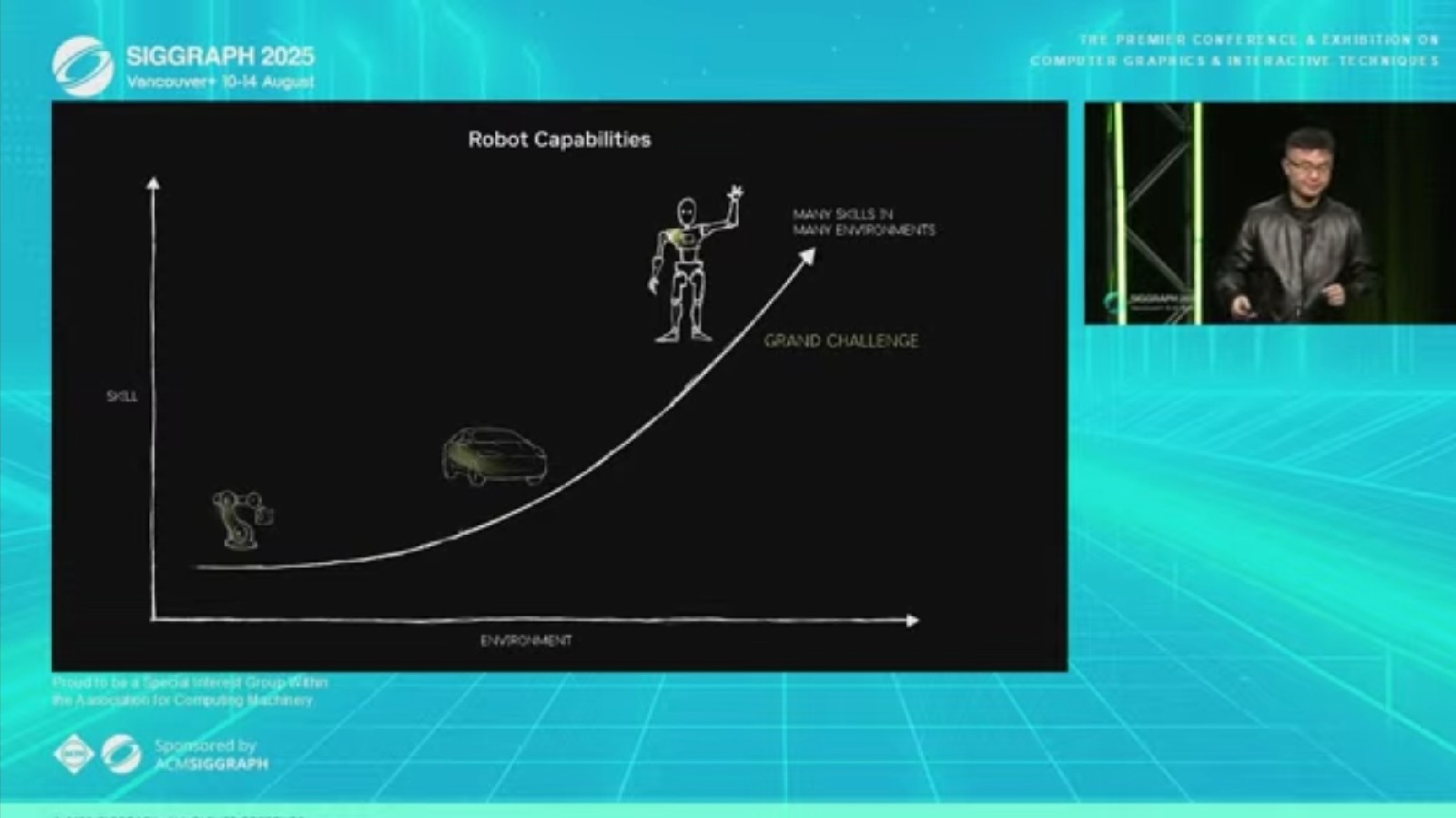

“所有移动的物体都能变成机器人”,英伟达加快物理AI部署

“下一波浪潮是物理AI。”

农村公路如何变成乡村振兴的“幸福跑道”?多方解读

“当前,我国正在实施新一轮农村公路提升行动,如何精准高效推进高质量发展成为普遍关注的问题。”

赝品制造者为何从犯罪分子变成了媒体明星?

赝品与其说是反映了个别案件、个别作案者及其心理状态或动机,不如说是揭示了乱象所发生的紊乱的系统问题。