分享到:

- 微信

- 微博

要让观众对电影形成一种新的观感习惯不是一件容易的事,这是48帧这种新技术所面对的挑战。

《霍比特人1:意外的旅程》的上映过程,本身就可以视为一场意外:它正在遭遇一些反对之声,原因竟然是它所展示的画面细节过于丰富了。

等等,那些精细、好看的画面,不正是电影观众所一直希望的吗?电影银幕越变越大,不断涌现和普及的电影新技术—3D、IMAX也大受欢迎,可现在居然跟更多的画面细节过不去?

这些人就是这么说的。比如“感觉就像在看日间肥皂剧,糟糕的BBC广播,或者是《神话剧场》(1985年的剧集),只不过非常清晰然后再加上些霍比特人。”在看过《霍比特人》的48帧版本之后,好莱坞电影网站Movieline的编辑Jen Yamato说。

中国观众现在还没法看到这部电影的48帧版本。不过你可以这样想象:你在看一部有关勇气与冒险的西方奇幻版本的阿凡达,这里有龙、有精灵、有矮人,还有看上去气势磅礴的河流山川,可画面细节的清晰程度,却让你有进入拍摄现场的感觉。换句话说,你觉得自己不像是个观众,而成了拍摄现场的工作人员。

这种想象你还可以随意感受一下。重点是,这个叫做“48帧”的新技术正处于刚刚开始的阶段,它有可能颠覆你过去这么多年对于电影画面的欣赏标准。

《霍比特人》是指环王三部曲的导演彼得·杰克逊的新作品,也是世界上第一部用48帧技术拍摄和放映的电影。他的这一动作赶在了另一个好莱坞技术控詹姆斯·卡梅隆之前,以至于后者现在考虑要将《阿凡达2》采用60帧来拍摄。

帧速的概念并不高深,它是指在一秒钟内呈现出来的图片数量。每一帧都是静止图像,快速连续地显示帧便可以在人的大脑中形成画面是“运动”着的假象,视频画面就产生了。从这一技术被发明的那一天起,帧速越高可以得到越流畅、越逼真的画面这一说法,成为了一个很明显的结论。

但那还是胶片电影的时代。帧速越高,意味着需要的胶片越多。电影工作者们必须找到一个标准,让电影呈现连续画面的同时,也让胶片的使用量处于合理范围—那时的胶片可不便宜。这就是电影画面定为每秒24帧标准的由来,并且这一标准被沿用至今,在各种格式的视频、DVD以至高清蓝光影碟中都是如此。

这个沿用多年的标准在今天的一些导演看来,对电影工业正在造成一种阻碍。比如动作电影都喜欢用飞车、爆炸这类场面来吸引观众,但这些快速的动作场面在24帧的帧速下,有时让人难以看清主角的动作,并且快速移动的镜头还会让人产生晕眩感。

“其实这样的影片中每一帧都会有模糊,尤其是在快速运动的镜头中。如果电影镜头快速摇移,图像就会有抖动或者频闪。”彼得·杰克逊认为所有的这些不舒适,都是由于看不清画面造成的。由于今天数字拷贝在很大范围内取代了胶片,因此高帧速带来的成本问题已不再那么明显。

彼得·杰克逊和摄影师Andrew Lesnie,首先在2010年12月做了一些测试性的拍摄,使用了袋底洞和咕噜姆洞穴这两个《指环王》当中的场景。他们通过相机、支架、运动装置控制器平台和现场运动捕获设备,寻找最舒适的3D视觉体验,在每一个快门都测试了不同的速度,最终选定了48帧/秒作为拍摄速度。

在制作过程中,Andrew Lesnie要求创意团队在一星期内,至少在电影院里查看3D样片三次。测试拍摄中的大量数据,也为后来的后期制作做了准备。

就技术角度而言,最喜欢48帧标准的应该是3D电影。现在24帧的3D电影,事实上是左右眼各12帧,以便形成立体画面。人的眼睛对于12帧是可以察觉出闪烁感的,因此必须通过后期处理,也就是用“插帧”来增加帧数,以避免这种闪烁,但画面的还原程度则受到了影响。48帧正好是24帧的2倍,在3D显示中左右眼各24帧,从一开始就避免了闪烁。

彼得·杰克逊和他的同伴,在后来一直长时间地看着以48帧拍摄的《霍比特人》测试片和样片,一坐就是两个多小时。至少从他的表述看,3D画面不再让眼睛感觉到疲劳,并且“已经被每秒48帧的画面惯坏了!”

这句话有点像一个父亲在评价自己的孩子,但观众可不一定都买账。Jen Yamato只是一个代表,类似于“一群脸上有毛孔的演员和皮肤光滑如镜的CG一起出现,感觉太奇怪了”的言论,在那些电影论坛上不断出现。

人有时候也是一种恋旧的动物,要知道我们已经看了七十多年的标准24帧电影—当然,我是在说整个人类。比如我们早已习惯,甚至“默认”了一些高速画面应该是模糊的,当48帧技术忽然带来更多细节,使原本习惯中应该“模糊”的段落忽然变得清晰时,大概难免会有很多人感到不适应。

《霍比特人》其实也并不是一个很理想的48帧普及对象。它是一部“奇幻”电影,从这个角度看,它应该带有某种“朦胧”的感觉,以便让观众沉浸其中,就像观看《指环王》时那样。而现在的高帧率技术,很容易被列为阻碍观众感知电影的罪魁祸首。如果拍摄内容是一部纪录片,说不定会使出现的反对之声少一些。

更多的障碍还来自电影院。与3D技术不同,高帧率放映是没有附加费的,所以电影公司和电影院不会因为推进48帧而得到更多的收入。不仅如此,为更新高帧率放映设备,电影院还必须多出额外的支出,它们的价格通常达到传统设备的2倍以上。

在美国,华纳兄弟也只是小范围放映高帧率3D版的《霍比特人》。根据这些高帧率放映设备的接受程度,华纳兄弟会决定是否要把《霍比特人》系列接下来的两部电影的高帧速版推广到更多影院。

《霍比特人》48帧版本采用了科视公司的放映设备,以及Real D公司的3D设备。Real D也是在众多3D设备供应商中,少数提供不需升级即可直接支持48帧电影放映设备的公司,它也对彼得·杰克逊的这部新电影提供了全球范围的技术支持。

接下来就是老问题:如果没有足够多的片源,影院对这项新技术的抵制还会更强烈。美国目前也只有10%的电影院支持48帧电影的放映。Real D亚洲区总经理陈永文对《第一财经周刊》表示,自己不认为48帧电影在短期内会成为主流,因为它需要行业内各个环节的参与,包括内容供应、后期制作,以及放映的配合。

从长远看,影院的直接动力还是来自这一新技术在观众当中的接受程度,他们是否会因为喜欢这种全新的观感而涌入电影院,带来更多的票房收入。

也许接下来发生的事情,就如同好莱坞历史上多次发生的一样。当乔治·卢卡斯在2002年上映的《星球大战前传:克隆人的进攻》中,第一次放弃传统的胶片摄影机,全面采用数字摄影机来担负所有场景的拍摄时,也遭遇了众多反对的声音。有人为数字摄像机失去了胶片的那种“温暖”感而反对,但这些小曲折最终并没有阻挡电影拍摄数字化的趋势。

结论是一致的:48帧能不能成为未来标准,取决于大导演和技术公司能否进行又一次坚定的推动。在历史上,这些推动不仅成就了电影的数字化,也成就了杜比环绕声、3D以及IMAX。

Real D公司现在发现,在传统的3D体验的提升上还是有很多空间,这些空间可以为48帧时代的到来进行很好的铺垫。

在同等条件下,3D电影会比2D暗许多,原因是3D设备对亮度的损耗是巨大的。一般来说,光源通过3D设备后只留下15%的光了。福特朗伯(FL)是影像亮度的测量单位,目前电影行业内2D的亮度标准是14FL,而在3D放映过程中,由于多种技术原因会造成的亮度损失,行业内只能将当前的亮度标准妥协为4.5FL,不到2D的三分之一。在美国,20%的电影院可以达到6FL的亮度,其他普遍是4.5FL;在中国,3D放映通常只有约3FL。

除了技术限制,一些影院为了节省成本,人为调低3D电影放映时的亮度也是一个原因。在客观上,这就意味着人为地降低了影片可以呈现的细节效果。

迈克尔·贝在推广《变形金刚3》时,曾公开写信给世界各地的影院,希望他们不要为了省钱而把放映机灯泡调暗。卡梅隆也力挺他的这位好朋友,“他们觉得自己好像省了钱,但事实上他们是在伤害自己的生意。”

在片源方面,好莱坞的电影人已经抵制他们认为的这种“短视”做法。《变形金刚3》是第一个以6FL标准配光做成数字拷贝的电影;2012年李安的《少年派的奇幻漂流》也推出6FL高亮拷贝给具有6FL放映能力的影院;迪士尼、梦工厂也在2012年宣布,今后出品的3D动画只提供6FL配光的数字拷贝。这意味着影院如果想要引进这些影片,就必须改善放映条件。

Real D希望说服电影院购买自己的3D放映设备,它们有办法保留30%的光。Real D的设备采用反射型偏振技术,一部分被消耗掉的光可以被回收再利用。作为全球最大的3D设备供应商,Real D在美国的市场份额占到了50%,不过它们在两年前才刚刚进入中国,主要配置在万达、星美的一些高端影院。

电影行业中可以呈现更多细节的这些新技术带来的变化,还会出现在制作层面:如何在电影银幕成为一扇几近真实的“窗口”的时候,在布景以及后期制作等方面做出改进和适应。

等到各个环节都准备好了,观众反而可能是最容易被说服的群体。到了那一天,我们会进入一个48帧电影的时代,而电影学院的教材,恐怕也会对某些段落重新进行编写。

如果不想错过一财网的独家报道和独到分析,您可以在微信上加一财网为好友:

钠电池产业化预期升温,业内人士:预计2026年钠电池进入规模应用阶段

今年以来,多家上市公司开展了钠离子电池的扩产、增资和投建计划。

3年4次被“宁王”告上法庭!海辰储能上市前还有这些关卡要闯|陆说能源

海辰储能“外”有与“宁王”专利技术诉讼“持久战”,“内”有扩产需求和财务压力。

上海广播电视台携手华为打造超高清全球样板点

此次双方联合打造超高清全球样板点,将成为集中呈现双方合作成果的重要窗口。

业绩会提近30次“毛利”,隆基绿能钟宝申更新主营业务扭亏为盈预期

隆基绿能董事长钟宝申表示,目前BC技术的降本节奏符合公司预期,重点关注BC产品的毛利表现。

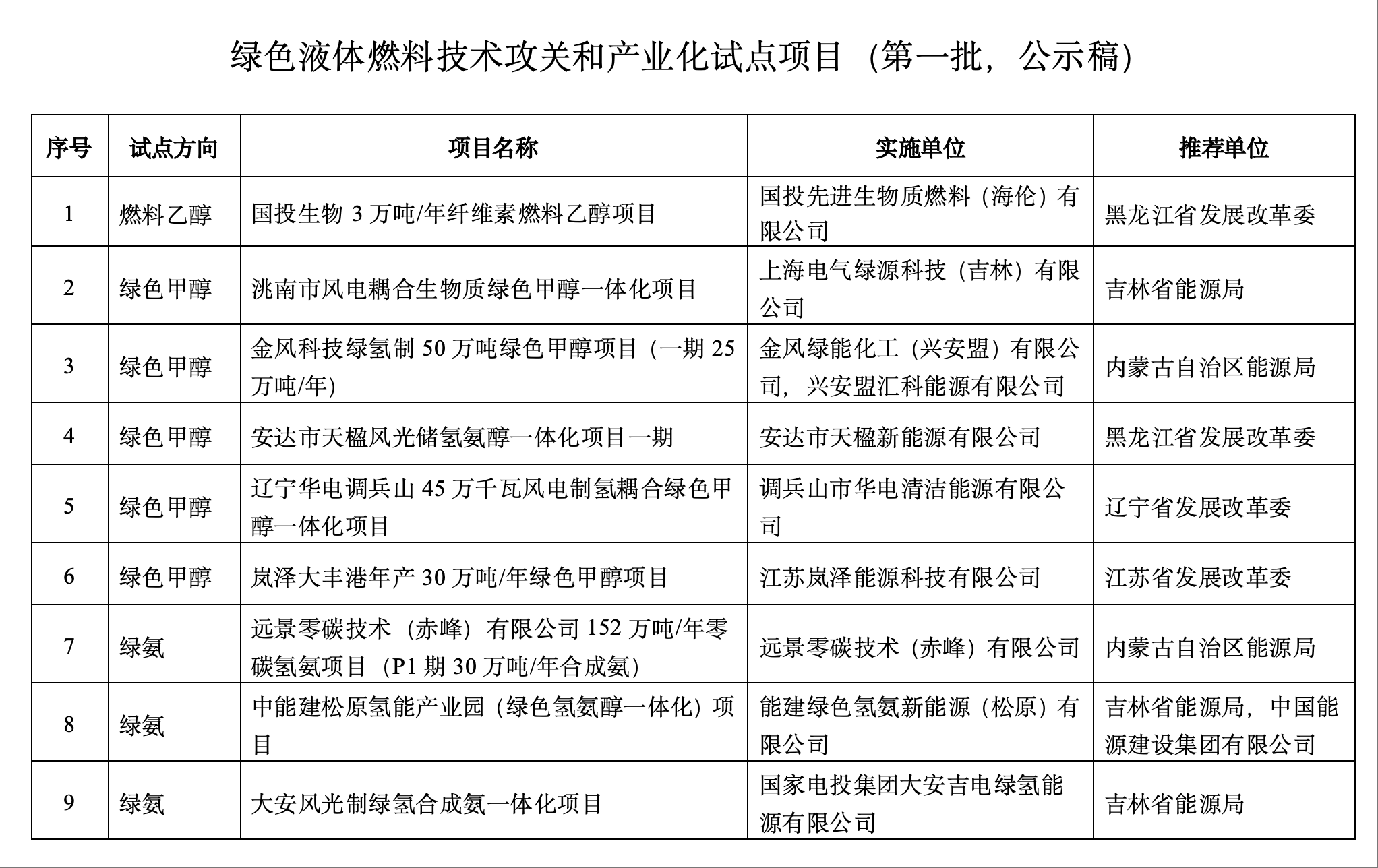

国家能源局:拟支持9个项目开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点工作

国家能源局:拟支持9个项目开展绿色液体燃料技术攻关和产业化试点工作