分享到:

- 微信

- 微博

独上阁楼,最好是夜里。《阿飞正传》结尾,梁朝伟骑马觅马,英雄暗老,电灯下面数钞票,数清一沓,放进西装内袋,再数一沓,拿出一副扑克牌,捻开细看,再摸出一副。接下来梳头,三七分头,对镜子梳齐,全身笔挺,骨子里疏慢,最后,关灯。否极泰来,这半分钟,是上海味道。

这段摘自《繁花》扉页的文字节奏舒缓、句子短小,类似话本,带着浓厚的沪语韵味。在一部描摹上海过去近半个世纪里市井生活、饮食男女的长篇小说中,这样的语言织就了一个快要成为记忆的上海日常生活世界。全文近35万字,用普通话读未尝不可,但若用沪语则更能将话外之音尽收心底,韵味绵长。

去年秋,《繁花》在《收获》杂志发表,文学圈反响不小,并很快登上中国小说学会“2012中国小说排行榜”榜首。今年3月,《繁花》单行本由上海文艺出版社出版。

在中国作协创联部与上海作协联合举办的出版研讨会上,女作家毛尖笑说:“早先就有很多朋友问我看了这本书没有,我当时只好撒谎说我看了。这是几年来第一本不看会让我感到丢脸的小说。对于一个小说要去撒谎,我觉得脸上有点过不去。”

上海市井生活

《繁花》的笔触落在被忽视的市民阶层的日常生活,以大量的对话叙事,缓缓铺开市井画卷。主人公阿宝、沪生、小毛来自各阶层,从20世纪60年代,一路走到2000年代。叙述时空交错,20世纪60到70年代,情欲张扬,动荡离乱,20世纪80至2000年代,已经是浮华岁月,各色人物依次登场,人情世相秋毫毕现。人物在时空穿梭中相互对照,两部分空间最后汇合。100多个人物之间的纠葛演绎至小说结尾,以准备拍上海题材电影的法国情侣的出现而宣告落幕。

“关注处于社会边缘被忽视的人群,就是上海市民阶层的日常生活。” 金宇澄描述自己的写作视角。《繁花》里全部是小人物,命运的悲欢离合构成城市的多彩景观。卖螃蟹的陶陶、小饭店老板玲子,华亭路上摆摊的小琴、朝三暮四的外贸职员梅瑞、由陪酒女变为老板娘的李李,变成金鱼的钢琴女孩蓓蒂,知书达理的卖票员雪芝等等,三教九流各色人等,悉数登场。他们汇聚于一场场饭局中,谈天说地,又继而散落在城市的角角落落。对人物的描写,既有传统话本韵味,也运用了魔幻的处理手法。

对于生活在这座城市的人来说,小说中的世界尽是熟悉的街道、影院、饭店与居民区,一切习以为常,又快要归于沉寂。“一座人情世态的博物馆。”这是《收获》执行总编程永新对这部小说的评价,“以后人们想要找到过去的上海,也许就要到《繁花》中寻找,这是上海在一个动荡年代的纪念。”

“我是沾了上海这座城市的光,这个地方太丰富了,就像一棵圣诞树,框架搭好了,可以挂上很多东西。”金宇澄在出版研讨会上这样说出自己的感受。

说书人的态度

金宇澄站在说书人的立场写作,“‘宁繁勿略,宁下勿高,’取悦我的读者。”有褒扬伴着文学理论、哲学层面的解读纷至沓来。讨论集中于两点:首先是其语言风格,其二,小说中对上海市井生活精细的白描所呈现的日常生活的琐碎与幽微。

为了让非沪语读者能读懂,金宇澄剔除了过于难懂的方言词语,但保留了上海话的句式与韵味。“尤其是过去部分,或议论的段落,我一直假想是用苏州口音的上海话进行的,思维上有这种声音在讲。”接受《第一财经日报》采访时金宇澄说。

文学评论家李敬泽认为: “选择方言不是一个一般的风格策略,可以说是一个基本眼光的选择,我们都生活在语言中,方言对于普通话而言是我们隐秘的厨房。对于一个作家,他要使用方言的话,那我觉得一定有很明确的语言政治的考量,有一些东西一定是已经自然地被屏蔽掉了。”在他看来,《繁花》与同时代其他写作的差异也在于此。

小说的叙事为散点式,没有高潮和悬念,也没有一以贯之的故事主线。恰如金宇澄在后记中自陈:“由一件事,带出另一件事,讲完张三、讲李四”。但其对于物象、人事的具体回忆,全部与生活在这个城市里的人的记忆相合,其描摹精微而具体。这样的写作需要大量的观察、积累与选择,才不至于堕入混乱与无聊。

“我们这一代人的经历与《繁花》里的人物一样,是普通人的生活,有不普通的故事,我以往每听到一些内容,口头上不说,心里记着,这就是素材,它们全部来自上海。”谈到个人经历与写作素材之间的联系,金宇澄说。他曾在黑龙江农场插队,离开了上海八年,特殊年代的经历在其写作中亦有投射。“城市的细节因为离开而更为醒目。就像你与一个喜欢的人分离,印象更深,更逼真。换句话说,城市对于农村,有很强的渗透力与影响力。”

对话

“精确的比拟是最有力的小花样”

金宇澄说自己,“每天都在看小说,关心小说的方式,看到叙事上很多的可能性。”《繁花》最初是他2011年在上海的“弄堂”网上随便写下的文字,在网友的跟帖下,逐渐升温,“开始时每天二三百字,以后最多一天写了五千字。”金宇澄说:“网上写作,与读者很近,亲切,鼓励人,思考的内容更多,这是一股活水,令人鼓舞。当然,初稿之后的修改,我必须回到冷静面壁的状态里,这两种状态,都是我需要的。”

第一财经日报:对于某个年代的生活细节,比如用什么布料做衣服、房子结构如何、食物,以及各行各业的描写,读起来生动、真实。

金宇澄:套用老舍先生的话,“精确的比拟是最有力的小花样,处处有这种小花样……写一件事,需要一千件事作底子……作家得上至绸缎,下至葱蒜,都预备好呀!”我读过一部日本小说,结尾附有多本专业地质学著作参考目录,真让我佩服,作者需要这种脚踏实地的储备,写海员要讲海员的话,写花匠要有花匠特殊的词汇,必须这样做。《红色骑兵军》里,人与马的细节;格拉斯描写的旧军舰;《红楼梦》的菜单。这样人物的“感诉力”才能深厚。

日报:小说以法国情侣与阿宝、沪生的对话结尾,为什么将结尾交给一对突然出现的法国情侣?希望表达的是什么呢?

金宇澄:这是我真实遇到的一对法国人。我把这个场面放在结尾,意涵就是说,看看,这座城市多有吸引力,任何人都可以按自己的想象来解读它,人人可以写上海,表现自己心里的上海,但在读者或观众眼里,哪一种最真实最难忘呢?真不知道。

日报:雪芝和阿宝像是小说里唯一一对有可能在一起的有情人,其他的男女,不是虚与委蛇,便是阴阳两隔了,他们最终都没有结果。这样的安排,希望表达什么?

金宇澄:人生往往就是这样,分分合合,《繁花》结尾,人们继续交往,生活,仍然有无限的可能——我们也一样,相互也许谈得来,也许匆忙说几句话就走了。《包法利夫人》、《安娜·卡列妮娜》,也“没有最终的结果”。

日报: 阿宝与沪生似乎是整个故事的讲述者、见证者。他们的爱情似乎死在了童年。这是因为作家对80、90年代的情感,尤其是爱情抱着一种悲观的态度?

金宇澄:这是见仁见智的看法,生活中我们会遇到各种各样脾气的人,快乐的人,千疮百孔的人,悲观的人,此外我感到,文学表现的温馨爱情,相濡以沫,已经是一种模式了。我的看法,乐观是正常的,悲观也是正常的。

日报: 《繁花》的两个声部中,关于60、70年代的描写似乎更为丰富、美好,情欲张扬,充满真情。但80、90年代的那一部分,充斥着欺骗、虚假、嫉妒与算计。人似乎总是倾向于认为以前的岁月更好?

金宇澄:不能这样说,80、90年代,这伙人在苏州古园前等天明,陶陶认识小琴的过程,阿宝与李李的交往,包括老友重逢,男男女女在小毛家吃酒说笑,看苏州河静静流去,都是安稳的好图画,经济背景不一样,关系也就不一样。比如阿宝看来,文革时代很静,一帮文艺小弟,听姐姐讲《九三年》、《贝姨》,午后的地板发出响声……其实不管什么年代,同样有苦痛,有违背人性的画面,侮辱及死亡,有很多的毁灭,要看怎么来理解,人生有很多的面,都有意义。文学最注重的,是不取通常的角度,而有自己的观察。

日报:1980到1990年代这部分,出现唯一一位在人性上亮眼的女人(夜晚跟到小毛家洗衣服的女人),却是面目不清、无名无姓的。

金宇澄:这是一个真实故事,当时我也这么问讲故事的朋友——这女人是干什么的,为什么半夜出门洗衣裳,她住哪里?想的是什么?朋友说,你看你看,你们这种人,就喜欢问,问那么多干什么?有什么可以问的?从来是不问的,对方如果不讲,就不问,为什么要问?这个回答让我惊讶,也就理解了。《繁花》收进这个故事,也收进大家一样的议论。我企图让读者看见,这是某种价值观,一种生态,这种城市图画,我们往往是看不到的,我们不会知道城市有这样的场景,这样模糊的真实的故事,我感叹生活,感叹自己并不能完全了解人,了解这个世界。

机器人从客厅进入厨房,能炒菜但不会“炒掉”厨师

有了炒菜机器人,门店厨师团队被弱化。但是,研发厨师仍然不可替代。

起底汽车检测商业链条:75%毛利背后的隐秘规则

卡车被SUV撞得“四轮腾飞”,这反物理常识的惨烈一幕,出现在理想汽车(2015.HK)新品i8的一场委托测试视频中。

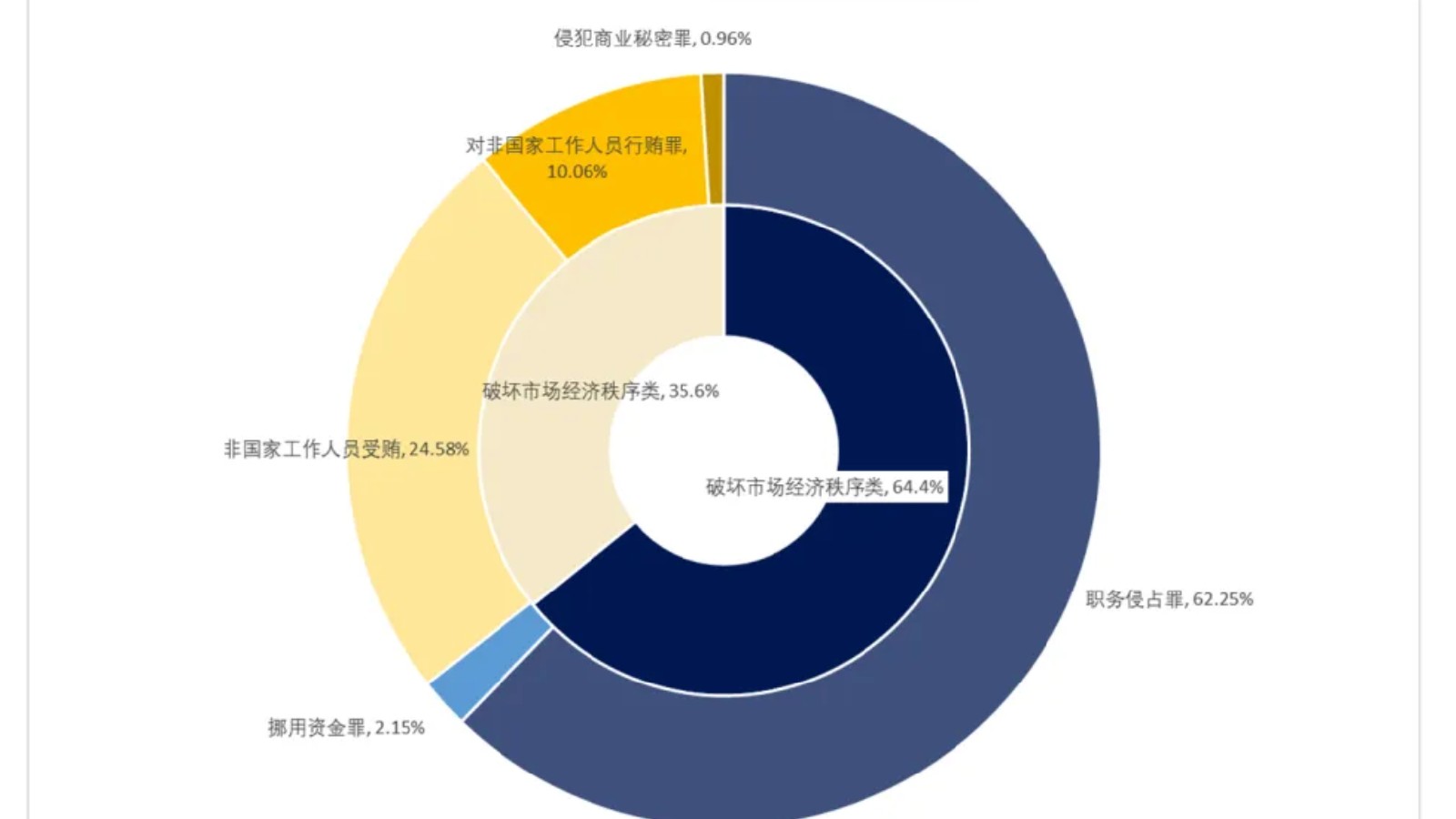

空壳公司+虚拟货币,短视频平台高管被曝1.4亿元贪腐隐秘路径

空壳公司矩阵、虚拟货币洗钱、混币技术隐匿,最终贪腐1.4亿元奖励金。

成本优势将造就AI产品中的“王者”

AI产品成本的控制可以从最优性价比参数选择、硬件组合、数据预处理和小样本学习、自动化工具的使用四个方面发力。随着AI产品的逐步商业化,成本的重要性将逐渐显露出来。

从天上到人间:苏东坡诗词中的出世与入世|书摘

一个富有才华的人应该得到的尊重,如果在人间失去,那就一定会由老天来补偿。所以,苏轼越是颠沛流离,人们便越相信他是“谪仙”。