分享到:

- 微信

- 微博

莎士比亚在中国

450年前的今天,欧洲文艺复兴时期最杰出的艺术大师威廉·莎士比亚诞生在英国中部艾玛河畔的斯特拉斯福小镇。

“莎士比亚不是一个时代,而属于所有岁月。”英国15世纪作家本·琼生的这句名言,预言了莎士比亚风靡全球的魅力。他当时就已明白,无论乔叟或斯宾塞,都无法媲美莎士比亚日后的成就。

在莎翁诞生450周年的今天,中国有数部莎士比亚的戏剧正接踵上演。

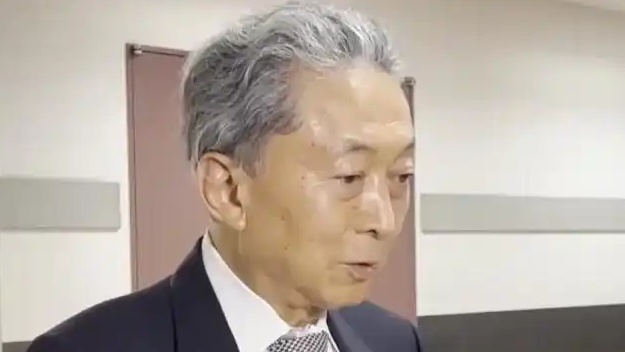

86岁的话剧导演、中央戏剧学院名誉院长徐晓钟说,中国第一次搬演莎翁剧作,还是在1902年,由一批上海学生演出英语版《威尼斯商人》。“1911年,上海春柳社就演过《奥赛罗》,到了30年代,一些戏剧学校也开始排莎剧。”徐晓钟记忆最深刻的是两个时间点,一是1978年《莎士比亚全集》的出版,二是1986年4月中国主办的首届莎士比亚戏剧节,“北京、上海两地演出了20多台莎剧。在中国戏剧发展的各个时期,莎士比亚对于扩大艺术视野、提供艺术借鉴,都起到过重要的作用。”

我们采访的几位中国学者、导演和演员,与莎士比亚戏剧有着不同的渊源。他们的创作、改编,以及对莎士比亚作品的剖析与解读,都引领着中国观众和读者用全新的视角认识莎士比亚。正如波兰学者扬·考特所说,莎士比亚是我们的同时代人。

1.戴锦华:阐释谜面,又成新谜

“自电影诞生,莎剧便成了电影——最早是欧洲电影,尔后是世界电影的素材库与故事源。随着有声片的诞生,20世纪后半叶,莎剧的改编成为了一个持续的、充满症候性的世界文化现象。”北京大学教授、北大电影与文化研究中心主任戴锦华,在她即将出版的新书《〈哈姆雷特〉的影舞编年》中这样写道。

这本由她与学者孙柏合著的作品,汇总了历年各国由《哈姆雷特》改编的电影,将电影改编与社会历史背景相联系,梳理出“《哈姆雷特》的电影(电视)改编成就了一个特定的莎剧/电影/社会文化脉络”。

《哈姆雷特》唤起人们前赴后继的改编热情,它在某种意义上成了一个谜,400年来,对这个谜的回答,又构成了新的谜面。在戴锦华眼中,这个谜包含着对人生意义以及社会公正的思考。不同历史时期的人们不断地转移着阐释重点,却从来无法给出彻底的解答。

尽管如此,戴锦华依旧有最欣赏的电影版《哈姆雷特》,那是由苏联导演柯静采夫执导的版本。“导演成功地运用宏伟的画面翻译了莎剧对白。”她说。

“戏剧的文本是对话,电影的主要文本则是画面。”戴锦华说。因而,电影如何将莎翁那长篇大套、华美而古典的台词传达出来,是一个难题。据她观察,被认为最成功的莎剧改编尝试是《科利奥兰纳斯》。“这部电影全部使用了现代场景,将一个发生于古罗马的故事摆到科索沃战争中。同时,保留了莎剧对白。很多人感到别扭,也有很多人叫好。”

2.张冲:我们依然在模仿莎翁句式

“仁慈的天性不是出于勉强,它犹如甘霖从天而降;它不但给幸福于受施的人,也同样给幸福于施与的人;它有超乎一切的无比威力,比皇冠更足以显示一个帝王的高贵。”莎士比亚剧作《威尼斯人》中的这段对白,是复旦大学外国语学院教授张冲最喜爱的一段。他说:“莎士比亚的台词是最考验演员台词功底的。”

作为莎士比亚研究者、最新出版的方平主编的《莎士比亚全集》(诗体)的译者之一,张冲时常重读莎翁的作品。有时他被其他地方看到的优美的语句感动,但在又一次重读莎士比亚时,却发现原来那正是脱胎于莎士比亚。“莎士比亚已经渗透到我们生活的方方面面。”他感慨。莎士比亚的一生创作了39部喜剧、101首十四行诗以及7部长诗。他的作品涵盖有迄今为止最多数量的英语词汇,只有得过诺贝尔文学奖的政治家丘吉尔才能够稍稍接近他。

莎士比亚剧作原本是为普罗大众娱乐所作。“他的作品包罗万象,有黄段子,有幽默的骂人的话,有世俗的人情世故,更有对世界宏观的关照,涉及政治、历史、哲学。”其中的一些警句,在张冲看来更是“深刻得令人心惊肉跳”。比如,他在课堂上给学生上课时讲到莎士比亚那句:“高傲的人有了一点短暂的权力,却忘记了自己原本那琉璃易碎的本性;就像一头笨拙的猴子,在上天面前玩耍着可笑的把戏,让天使们为之哭泣。”就让他想到很多位高权重的人在位时的不可一世,但身陷囹圄也是顷刻间的事情。

450年来,莎士比亚已经成为一个符号。人们能够在文学作品、影视剧、绘画作品甚至广告中看到这位奇才的影子。张冲说:“《圣经》与莎士比亚实际上已经是西方文化的源泉。”千千万万的人因为在教堂里听到太多《圣经》中的故事,不至于对莎士比亚的古英语太陌生。

2011年,张冲曾经到布拉格参加世界莎士比亚大会,会上,他看到有研究者将莎士比亚与广告、卡通片联系到了一起。这被许多人视为“消费”经典,但在张冲看来有着积极的意义:“正是因为这样,莎学才能够与时俱进,成为一个不断活跃下去的体系。也是莎士比亚至今依然在世界范围内拥有如此大影响力的原因。”反观国内对文学经典的研究,张冲说,很多人将一部经典名著的研究方式和范围划定一个圈,故步自封,不容许他人踏足。久而久之是遏制了经典的传承。

除了参与翻译《莎士比亚全集》,今年,张冲与同为复旦外国语学院教授的妻子张琼合作翻译的小说《莎士比亚迷案》也即将出版。

3.喻恩泰:享受莎士比亚的馈赠

电视剧《武林外传》第34回中有一段十分穿越的剧情,吕秀才为了引起屋中人的注意,在院子里大声朗读了一段《哈姆雷特》的经典台词“To be,or not to be,that is the question”。说起这部八年前走红荧幕的古装情景喜剧,饰演吕秀才的喻恩泰笑说,那是他即兴加入的一个段落。

2002年,喻恩泰获牛津大学全额奖学金,作为交换生赴英国学习莎士比亚戏剧。当他结束一个学期的学习回到中国,就接演了情景喜剧《都市男女》,之后又是《武林外传》,“演了一部又演第二部,我实在憋不住,开始在剧本里面即兴加一些英文,后来《武林外传》里经常会出现一些英语台词,这就是莎士比亚对我们的馈赠。”

“虽然以前演过一些莎士比亚(戏剧),但完全不知道在英国还有一套非常独立的莎士比亚戏剧体系。”在中国接受过斯坦尼戏剧体系训练的喻恩泰,原以为可以轻松进入莎士比亚的戏剧,却接受了另一套完全不同的训练。“这就像中国戏曲,不是说只要是演员就能上台演戏,必须要有专业的培训,这第一次让我意识到,莎士比亚是一个专门的系统。”

喻恩泰说,在牛津大学,老师用莎士比亚的十四行诗来训练学生,让他们理解每一个句子里蕴含的音乐性和想象力,“你朗读十四行诗中的每一句,都是不能变的,因为里面有韵律、有音节,包括句子里的韵脚、一些处理方法,都是有规则的。在英国,如果没有经过专门的训练,是不可以随便排练莎士比亚的戏剧的。”

“我看了很多莎士比亚剧团的表演。现在回想起来,觉得一部莎士比亚的戏剧就像一部交响曲,导演就是指挥家,他可以让不同的角色成为不同的声部。虽然每个人说的台词一模一样,但不同的节奏、语言方式,就能创造出不同的意境,甚至潜台词都会完全不一样。所以经典的莎士比亚戏剧是一个传统,他们每一次都是站在前人的肩上,让自己走得更远。”喻恩泰也看过一些前卫的版本,诠释出各种稀奇古怪的莎士比亚,没有台词的、荒诞式的、后现代主义的、完全更换了时代和国家的,“英国戏剧界始终在向前迈进”。

牛津大学的学习经历让喻恩泰相信,表演绝不可能只有一种或是两种颜色。“那段经历对我最大的帮助就是,我很崇尚即兴表演,在一种有规范、有分寸的基础上,往前不断地迈进。后来我演情景喜剧时也用到很多即兴的表演方式。”

喻恩泰选择了偏学术的发展路径。2009年,他从中央戏剧学院表演、导演艺术研究博士毕业,甚至想过,为什么没有人写《影视剧中莎士比亚的根》,“我还想提议,影视剧演员应该与莎士比亚演员有所交流。如果莎士比亚经典英文戏剧的方法被中国演员领略之后,再去诠释莎士比亚,是否更好呢?”

从今年4月下旬直至11月底,国家大剧院将举行“致敬!莎士比亚”系列演出。喻恩泰已经想好,要带着母亲去看这些不同国家、不同题材的莎士比亚大戏,“我会记录每场观众对莎士比亚的反应,理解莎士比亚对不同的人会造成什么反应,了解莎士比亚给现代人带来的化学反应,悲伤、快乐、激动。我要做一个时间的亲历者去亲历现场。

4.濮存昕:我能感受到他笔下人物的内在灵魂

5月7日至11日,61岁的濮存昕将在国家大剧院主演莎士比亚话剧《大将军寇流兰》。这部戏之后,他将正式宣告退休。

《大将军寇流兰》改编自莎士比亚晚年剧作《科利奥兰纳斯》。“英若诚先生在去世前的两年里,躺在病床上,用人生最后的热量翻译了这部全世界上演不是很多的剧目。”濮存昕还记得,这部2007年排演的话剧去年在英国爱丁堡艺术节上演时,“观众都很震撼,座无虚席”。“莎士比亚的文化遗产是属于舞台的,我们在舞台上形象地传承他的作品,让中国观众听懂、看懂,让观众感受到莎士比亚笔下人物的精神和困境,让观众进入这个世界,自己也融入这个戏剧环境中。”

濮存昕说,莎士比亚能让人“认识世界,认识自己”。他最初进入演员这个行业,正是靠莎士比亚认知自我。

1977年,24岁的濮存昕结束知青生活,考进空政话剧团演员班。眼看接近了表演的梦想,年轻人却落得苦闷惆怅。“虽然从小在人艺大院生活,看着戏长大,但自己一演就是一头雾水,这也不好那也不对。我开始怀疑自己,怀疑人生。”

出差上海时,濮存昕去巨鹿路一家电影院看了《王子复仇记》。这部1958年由上译厂出品的黑白舞台剧电影,是濮存昕第一次接触莎士比亚。作家卞之琳翻译的台词幽雅而酣畅,主演劳伦斯·奥利弗则是上个世纪莎士比亚戏剧最伟大的诠释者,他阴郁忧伤的眼神、古典派的表演方式令濮存昕沉迷不已。听着孙道临深沉而有诗意的配音独白,他激动又难过,“我心里问自己,是不是还要当演员?我可能一辈子都干不到这个份儿上。”

回北京,濮存昕开始狂读莎士比亚,直到今天,他仍会笑谈自己对莎士比亚的痴迷。“那时候读朱生豪先生翻译的剧本,每天把台词大段大段摘抄下来,好几本。我都好奇自己怎么有那么大的耐心和兴趣,全是因为语言的美。你能在莎士比亚的剧本里读到社会、人性和哲学,他的诗歌是哲学的、诗意的思维。念他的台词很享受。”

1990年,林兆华成立戏剧工作室,执导的第一部戏就是《哈姆雷特》,邀37岁的濮存昕担纲主演。“那时候还是不太会演戏。”虽然终于接到这个最渴望的角色,但濮存昕回忆,每次排练时念到那些诗句一样唯美而抑扬顿挫的台词,感觉还是不对。林兆华纠正他,先不要琢磨台词里的思想,不要装出洋腔洋调,舞台上的哈姆雷特不是什么丹麦王子,“哈姆雷特就是你自己”。

《哈姆雷特》在外面租画室排练,濮存昕抱着剧本,躺在残留着油画颜料的地板上,望着天花板背台词。“我的哈姆雷特已经没什么形象了,就打着滚在地上宣泄。”他继而想起知青时代的无望、软弱与自我折磨,体会着哈姆雷特在复仇与妥协、理智与情感、生与死之间的纠结。“我忽然意识到,也许这些情怀在我青年时代也体验过。我开始学会在莎士比亚的世界里释放和沟通,把自己对人生的理解和疑问融化在戏剧里面。”他找到一种新的节奏,拿掉被设计的抑扬顿挫,拿掉夸张的戏剧化表演,只留下一个松弛而感性、只属于他自己的哈姆雷特。

2007年,林兆华执导话剧《大将军寇流兰》,濮存昕饰演那位“充满了能量、有肌肉、有勇气、不怕死、无所畏惧”的古罗马英雄。这是一部可与四大悲剧相媲美的历史悲剧,却在莎士比亚去世数年后才正式出版。林兆华在改编时说:“今天对该剧进行重新解读,我们发现,《大将军寇流兰》对于当下我们所处的社会尤其具有普遍意义。”

对濮存昕而言,这个声嘶力竭式的英雄角色颇具挑战。为了揣摩那位遥远的罗马共和国时期的英雄,他找来电影《特洛伊》,从布拉德·皮特饰演的阿喀琉斯身上,寻找古罗马时代那种蓬勃向上,挑战和超越自我的力量。“寇流兰大将军充满阳刚力量,他简单、粗暴、野蛮,甚至是残忍,但也有自己的困惑。”濮存昕说,这个人物身上有蒙昧、自大以及贵族特有的刚愎自用。他是孤傲冷绝的,精神超然于世外,但又不得不置身世俗世界,最终断送了自己性命。“在那个时代,他个人无能为力。他立下军功,先被捧成英雄,又被污蔑为叛徒。等他真的一怒之下叛变了,等待他的就是被杀掉的命运。”

濮存昕为大将军之死设计了一幕极其敬业的表演——在寇流兰被宿敌奥菲迪阿斯刺杀后倒地身亡的结尾处,他将直挺挺地后仰倒地。每一次,观众近在咫尺听着濮存昕的头部重击在地板上发出倔强而沉闷的响声,剧场内都是长时间的哑然和肃穆。那一刻,英雄之死震撼人心。

“我一直认为英雄之死是顶天立地的,所以我就赋予了角色这种死法。寇流兰始终抗拒着命运,最终还是葬送了自己。”濮存昕如此解释他那种惊心动魄的结尾。

“作为演员,我能运用自己的人生感受与想象力去跟莎士比亚的人物建立起一种微妙的联系,我似乎也能感受到他笔下人物的内在灵魂。”濮存昕说,莎士比亚的伟大在于,他不仅仅属于英国世界,也属于中国,“莎士比亚是当下的、现在的,也是未来的,中国人的语言、理解,和莎士比亚是相通的。我想,如果莎士比亚他老人家在天有灵,看到我的表演,只要心里想着‘这个小伙儿演得还可以’,就算是我的期许吧。”

5.田沁鑫:罗密欧与朱丽叶是男女爱神

田沁鑫很坦诚,在接到香港艺术节委约她创作话剧《罗密欧与朱丽叶》之前,她从没读过原著剧本,这对世界闻名的爱人之间具体发生了什么,她也不太清楚,“刚建组,我跟演员聊这个戏,大家普遍的反应是,罗密欧与朱丽叶很熟,故事都知道。但讲的到底是什么,很模糊。”

翻开剧本,只读到第一句开场诗,田沁鑫就很佩服莎士比亚。“故事发生在维洛那名城,有两家门第相当的巨族,累世的宿怨激起了新争,鲜血把市民的白手污渎。是命运注定这两家仇敌,生下一双不幸的恋人”,莎士比亚写下的这段开场设置时,人物尚未登场,极端对立的家族恩怨已经明晰,带着家族宿怨的一对恋人必将走向陨灭也事先交代给观众。

“这是一种聪明的做法,很直接,不会让观众觉得绕。”从戏剧的角度,田沁鑫喜欢这种安排。她把朱生豪和梁实秋的译本都拿来参考,保留两人译文中的诗意,但把整个故事改到了北京,变成“中国城乡接合部的浪漫与残酷”,而两个贵族家庭之间的源远争斗被转译成“丢自行车引发的血案”。

话剧的舞台中央,两扇紧闭的大铁门隐含着上世纪80年代大院生活记忆,默片风格的幻灯片投射在舞台上。烫着爆炸头的朱丽叶一身露脐装,李光洁饰演的罗密欧踏着高帮靴、骑着自行车登台,两人身上都带有一种非主流小青年的火热与顽劣。

田沁鑫认为,莎士比亚戏剧中的经典元素就是一种超越时代的另类性,而这恰是罗密欧与朱丽叶完全具备的,“朱丽叶热烈、直接,无遮拦,不常规,渴求浓烈的爱,她像一个女丘比特,为爱而生,向爱而死。罗密欧则是男性群落中一个独特的存在,他做了很多男性羞于去做的事情,他要撕心裂肺的爱情,他会为了这场爱情去死。他爱的人死了,他也去死。但在生活中,人们是不会这样做的。”

这两个著名人物的爱情,田沁鑫进行了中国式的落地和改造,“我要从中国人的情感角度出发,让中国人看懂罗密欧与朱丽叶,看到罗密欧与朱丽叶里爱情的好。”

改造的第一步就是舞台。为了贴近中国的八十年代,让观众找到时代感,舞美用镂空的钢架结构打造出两家大院,把贵族舞会改成地下酒吧演出,将自行车、吉他、架子鼓、迪斯科音乐这些象征物挪移到舞台上。罗密欧与朱丽叶相会的阳台,也被挪到一根象征着中国旧时代的电线杆上——因为罗密欧爬到电线杆上去修电灯泡,才与朱丽叶一见钟情。

田沁鑫承认,改编《罗密欧与朱丽叶》是困难的,“这个故事妇孺皆知,你要做情节结构的调整就很难。”另一个难度是,在不相信爱情的田沁鑫看来,这场爱情的可信度在这个时代是存有疑问的。“虽然它是非常经典的爱情戏,但很多人不是很能相信这场爱情。要在大家熟知这个故事的情况下,还能做到感人,让爱情的过程牵动人心的,这一点也很难。”

2008年,田沁鑫曾邀约《明朝那些事儿》的编剧当年明月,按《李尔王》的戏剧元素排了一部《明》,将故事背景搬到明朝。从《明》到《罗密欧与朱丽叶》,田沁鑫经历了一次重新认识莎士比亚的过程,“最初我认为他非常伟大,但真正接触以后,又觉得他的戏有时候写得有点冗长,有的人物设计很鸡肋。那时候我对莎士比亚是有过怀疑的。但这一次,通过这部戏,的的确确从心里尊重了莎士比亚。他真的是戏剧天才,一对年轻男女的爱情,就那么点事儿,能让他写得如此入木三分,引人入胜。”

莎士比亚在创作《罗密欧与朱丽叶》的同一时期,创作了十部喜剧,《罗密欧与朱丽叶》是那个时期唯一的一部悲剧爱情故事。田沁鑫并不认为《罗密欧与朱丽叶》是完全意义上的悲剧。“它是一出悲喜剧,我从原著中清晰地看到莎士比亚在设置角色时的良苦用心和勇气,每个角色都有他们完全不同的语境。而那种汪洋一般的‘华丽’在我看来是‘中国化转译’的问题。”从这部话剧,她感受到莎士比亚戏剧里的关怀和莎翁戏剧的精神,“只有进入这场爱情里,你才会明白他为什么会写这样一出爱情经典,罗密欧与朱丽叶不是一对普通的恋爱男女,他们是男女爱神。400多年来,世界各国都在讲着这场爱情,它被多少人记住,让多少人感动?”

“罗密欧与朱丽叶给我的,除了勇气,还有清醒的创作理性。我坚定下来的事情是,要做一个经典名著和当代剧场演绎中间的一个翻译器。”田沁鑫说。4月22日至27日,《罗密欧与朱丽叶》从北京转战上海艺海剧院上演,之后将展开全国的近百场巡演。

6.王晓鹰:用中国思维塑造理查三世

当导演30多年,王晓鹰从未排演过莎士比亚。直到2012年,“环球莎士比亚戏剧节”计划在全球寻找37位导演执导莎士比亚的37部作品时,王晓鹰被他们纳入视野,才算真正走进莎士比亚世界。

英国人了解王晓鹰的导演风格,他的戏剧作品通常都是艰涩难懂、充满哲思且直指人心的严肃之作,比如《萨勒姆女巫》和《哥本哈根》。“他们知道我对悲剧和历史剧比较感兴趣,就安排我导演《理查三世》。”

理查三世是莎翁笔下著名的魔鬼式人物。曾有英国评论家说:“莎士比亚给予理查三世一种刻意激起观众惊愕的力量,也给予他一种迫使观众对他表示敬佩的勇气。”

初读剧本,王晓鹰最惊讶的是,莎士比亚创作《理查三世》时年仅27岁,“我不知道一个年轻人如何能体会到那么多的人心之恶。”人物一登场,莎士比亚就让理查三世念了这段恶狠狠的独白:“天生我一副畸形陋相,不适于调情弄爱……我既无法由我的春心奔放,趁着韶光洋溢卖弄风情,就只好打定主意以歹徒自许,专事仇恨眼前的闲情逸致。”

但打动王晓鹰的并非理查三世的恶,而是周围同谋者的恶、软弱、纵容与阴谋。“我有时觉得,是时代和周围的人成就了理查三世,让理查三世畸形的灵魂肆无忌惮地生长起来,最终篡权夺位。我很佩服莎士比亚能在那么年轻的时候就把人性看得如此透彻。”

“在解释理查三世这个人物的时候,我有一个很重大的,跟莎士比亚原意不一样的地方。”王晓鹰说,在莎士比亚时代,西方人普遍认同“先天残疾往往是邪恶人格象征”,所以理查三世的邪恶都来自相貌的丑陋和身体的残疾,但他认为:“面对关于权力、欲望、阴谋、杀戮的时候,并不只是丑陋残疾的人才会体现出内心的扭曲和丑恶。很多相貌正常甚至道貌岸然的人,内心同样丑陋残疾。”

奥斯卡影帝凯文·斯派西在塑造理查三世时,强调其瘸腿与丑陋。但王晓鹰让理查三世挺直了身板,他不但肢体健全,而且用自身魅力征服了安夫人。“剧本中有一点让观众难以接受,理查三世是丑陋残疾的,但当他向刚刚丧夫的安夫人示爱时,安夫人居然当场就范,这个情节在人物感情逻辑上让我难以理解。我想塑造的是一个外表健全而灵魂残疾的理查三世,我只想单纯表达一个人如何产生野心,又如何被他的野心所推动,并最终被这野心的强大力量所毁灭的故事。”

“我用了一种中国的思维,以阴阳一体的方式塑造理查三世。在人前,他是一个正常人,一个很帅的君王。在人后,我用内心独白表达他的邪恶、欲望和杀戮,演员完全用肢体表达,不用换服装,一转脸,内心戏就出来了。第一眼看《理查三世》,你会觉得这是一部中国戏,人物造型、表演礼仪都是中国式的,还借鉴了很多戏曲的东西,比如青衣和丑角,京剧的韵白穿插在话剧独白里面。但是,我们表演的内容完全是《理查三世》的,剧中的人名和地名都没有改变。”王晓鹰说,他拍这部戏时想得很清楚,他不讲英国历史,也不是为了描述英国历史上的一位君王,“我想说的是极端的权力欲望对自己和他人的戕害和毁灭。”

另一个大胆的处理,就是把《麦克白》与《理查三世》相结合。“这两部戏剧都是写靠阴谋杀戮登上王权的野心家。”王晓鹰说,《理查三世》毕竟是莎士比亚早期的作品,不如后期作品对人物内心的剖析那么深刻,所以他从更成熟的《麦克白》中借鉴了一些情节。“一是经过删减后留下了三个王后,玛格丽特、伊丽莎白公主和安夫人,她们扮演的女巫燃起了欲望。另一个是理查三世戴的杀人的血手套,也完全是从《麦克白》中引用过来的。”

让王晓鹰意外的是,《理查三世》在英国上演时获得一片好评,《卫报》还发表了长篇评论,将四星的高分赋予该剧。他这才知道,当着英国人的面演莎士比亚的那些忐忑完全没有必要。“英国的戏剧专家和观众根本不会想你的演绎是不是遵循他们老祖宗的原意。400多年来,他们习惯了,甚至把这当做引以为傲的现象。有多少观众就有多少哈姆雷特,这是一句经实践证明的千真万确的名言。”

一周主力丨电子板块遭抛售超450亿元 浪潮信息获加仓居首

一周主力丨电子板块遭抛售超450亿元 浪潮信息获加仓居首

遭巴菲特清仓,比亚迪回应一财:是真的

比亚迪回应:“是真的,(伯克希尔)减持已经持续很久了。”

【壹评级】比亚迪的护城河在哪儿?到底值多少钱?

买股票总惦记找有 “护城河” 的公司,比亚迪的股价却像揣了弹簧——2020-2022年靠DMI混动卖爆翻3倍成新能源龙头,2022年因缺新亮点遇冷,2024 年又靠降价、DM5.0和海外冲量回暖,2025年再因销量、政策调整跌22%。有人吐槽它智能弱、降价坑老车主,也有人看好它成本低、海外潜力大,其实它的 “护城河” 藏在三处:427万辆年销量摊薄成本,75%零件自研(电池比买宁德时代便宜15-20%);11万工程师专搞实用技术(刀片电池穿刺不炸、DM5.0混动百公里油耗仅3.5升);靠 “迪链” 玩转供应链,现金流比同行抗打。更关键的是,它的利润 “发动机” 在海外——欧洲卖一辆车赚4万,是国内3倍多,2025年销量已超特斯拉,匈牙利工厂投产后还能省关税。估值上,DDM看略贵,动态估值却被低估,现在估值不算贵,但要等合适的入场点。

上海市委常委会传达学习习近平总书记在纪念抗战胜利80周年大会等活动上的重要讲话精神

铭记伟大历史胜利,凝聚正义和平力量。

日本前首相:我怀着反省和谢罪的心情参加了纪念大会

他认为必须正视过去的历史,并以史为鉴。