分享到:

- 微信

- 微博

在叶兆言35年的文学生涯中,无论虚构还是写实,有一半的写作都围绕着故乡南京。

去年4月,叶兆言出版最新长篇《驰向黑夜的女人》,从1941年写起,以两个南京女人一生的命运为主线,背后交织着南京这座城市从民国、文革至当代的时代变迁,笔调冷静、真切而节制,以百姓的视角书写民国历史。

作为土生土长的南京人,叶兆言的文学中总有深刻的南京印记,无论历史久远的文学化叙述还是他曾亲历过的南京旧貌,都在他的笔触中鲜活呈现。叶兆言曾说,“一个作家写小说,无非两个东西,或者说躲不开这两个东西,一是时间,一是空间。时间不外乎历史和现实,空间就是要有一个活动的场所。我生在南京,长在南京,小说的活动舞台自然而然就会放在南京。”

2013年5月,他的人物随笔《陈年旧事》中所写的40余位中国近现代著名人物,或多或少都与南京相关。叶兆言如同一位说书人,每篇寥寥几千字,看似平淡,却将大人物和时代背景讲述得深厚、丰满而生动,令人生出一股余韵悠长的怀旧之情。在他的《南京人》、《老南京:旧影秦淮》中,关于南京的描写更是细致深入,那些结合了诸多史料和个人思考的散文,将老南京的历史、人物、建筑、文化的不同层面一一叙述,带着读者的精神世界漫游南京,阅读这座饱经风霜的历史老城。

读过叶兆言的作品,总能感受到他对旧时南京的怀念。他写秦淮河和金川河氤氲的水汽、南京城四处散落的历史文明碎片、荒凉的江边沙滩、六朝时期遗留的古迹,写南京的吃喝玩乐,也写南京人的随意、散漫和性情。

有时候,叶兆言很犀利,“南京一方面大沾文化的光,一方面又实实在在受文化的累。历史和文化这些好词,从来就不会平白无故。若以歌咏的旧诗词作为评定标准,无论数量还是质量,南京一定会名列前茅,就此得出结论,南京最有历史最有文化,也不能算是大错,而所谓有历史有文化,又不能不和这城市的没出息分开。”

有时,他也带着深深的眷念和惋惜,“那些绿荫蔽日的大梧桐树,据说有六千多棵,活生生砍了,当年不让人说,写文章也没人敢发……六千多株参天的大树曾是这城市的最大骄傲,真正的独一无二,如果树还在,南京城面貌必然是另一个模样。夜色中突然被拆毁的百年老浴室,谁也说不清这玩意还有什么用,一拆一毁,一段活生生的历史也就无影无踪。”

叶兆言总结,南京“是一座能够清晰展现中国历史轮廓和框架的城市,是一本最好的历史教科书,阅读这个城市,就是在回忆中国的历史”,在他眼里,这个城市有最强悍也最柔弱、最善良也最丑陋的一面。

作家川端康成曾说:“故乡是巡礼的起点、遍历的归结。在艺术家一生的旅行中,随时随地都可能找到故乡。然而,这故乡存在于何时何地,却难以寻觅,难以期遇。”叶兆言颇为遗憾,南京的旧貌在逐渐消失,过去的中山陵是一个整体,如今却被割裂为一个个景点。玄武湖边一天天拔地而起的高楼势不可挡,这座城市里的人们走得越来越急躁,没有静下来回味南京历史的时间和空间。叶兆言走出家门闲逛南京城的机会越来越少,更多时间就是在家阅读、写作。

现在,南京人急匆匆的步伐取代了过去的悠闲,人们连坐下来喝一杯咖啡的空闲时间都显得弥足珍贵。叶兆言说,“我现在只能在想象中消磨一天。”

第一财经日报:《南京人》2011年再版时,你在前言里写,书中很多地方显得有点儿过时。今天来看,你觉得对南京的描写中,哪些发生了变化,哪些是永恒留存的?

叶兆言:这个不用说,变与不变,大家都能看见。以通讯手段为例,我开始写这本书的时候,流行的是拷机,又称BP机,今天很多年轻人可能都不知道它是什么玩意。当时,很多人别在腰里,突然有响动了,大家都像掏手枪一样,连忙拿出来看,然后找固定电话去回复。当时的手机像一块大砖头,拿在手上,仿佛香港电影中的黑社会老大。要说永恒,没有什么永恒,什么都在变,变就是最大的永恒。

日报:你是否会感慨,南京这座城市(事实上也是中国大部分城市)的变化速度太快?

叶兆言:不变同样是糟糕的,文化人感慨一下,可以,太过分,就有些矫情。总的来说是变好,人比过去自由了,有钱了。

日报:你曾写,南京到处洒落着历史文明的碎片,在你写作《南京人》时,是否也是寻找自我根源的一次历程?

叶兆言:一个人热爱故乡是自然的,不热爱不对,因为热爱,说些过头话也可以。其实,哪儿都有历史文明的碎片。

日报:歌德在《歌德谈话录》里谈到,作家必须要受到自己民族文化的影响和塑造,民族精神、民族文化都是他文学生命力的基础。你怎么看南京的历史与你个人之间的关联性?

叶兆言:对于一个作家来说,总得有一块宅基地,南京就是我的立足点。作家要脚踏实地,我的实地就是南京。但是,这并不意味着我只是个地域性作家,文学是世界性,中国文学是世界文学的一部分,就好像中国人是全人类的一部分一样。歌德不过是说了正确的废话,事实上,一个作家不可能不受到自己民族文化的影响和塑造。

日报:读你的《南京人》,能感受到你怀念旧时南京的情怀。城市的扩张,必然导致一些历史被掩盖甚至遗失,你怎么看?

叶兆言:我还能怎么看呢,人是渺小的,你只能接受、接受、再接受。文学的存在,给了我们一种抵抗的空间,起码在文学中,你可以不接受,或者做出不接受的样子。

日报:你用了很多篇幅来写南京人,享受、散漫、宽容而淳朴,难以一言概括。今天城市与城市之间的差异化在缩小,物价房价飞涨,南京人还是你写的那样不紧不慢,懂得享受生活吗?

叶兆言:当然不是,我总是在美化南京人。文学难免美化。

日报:人们总会提及“回不去的故乡”这样的话题,城市与城市之间越来越同质化,乡村的人情与现实也在剧烈变动,人们很难再与某一块土地建立起足够深厚的血肉相连的关系。从这一点来说,你认为文学是否能保存一些珍贵的记忆?

叶兆言:文学只对喜欢文学的人有意义,大多数人其实是不需要文学的,不要夸大文学的作用。关于这一点,我非常清醒,文学拯救不了别人,它最多是解脱你自己。

日报:在南京生活了许多年,你对这里眷念的是什么?常常会去的地方是哪里?

叶兆言:是想象,是那些已经消失和正在消失的东西。我常去的地方,其实只是家门口。

作为土生土长的南京人,叶兆言的文学中总有深刻的南京印记

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

海南封关,远比你想象的重要

顶层赋予海南探索自贸港建设的新使命,绝非只是打造自贸区的一个PLUS版本,更是一次系统性的突破。

40倍杠杆锁价、场外期货“对赌”,黄金料商却在金价新高时悄悄消失了

目前,事件进展、门店关闭原因尚待有关部门进一步调查。

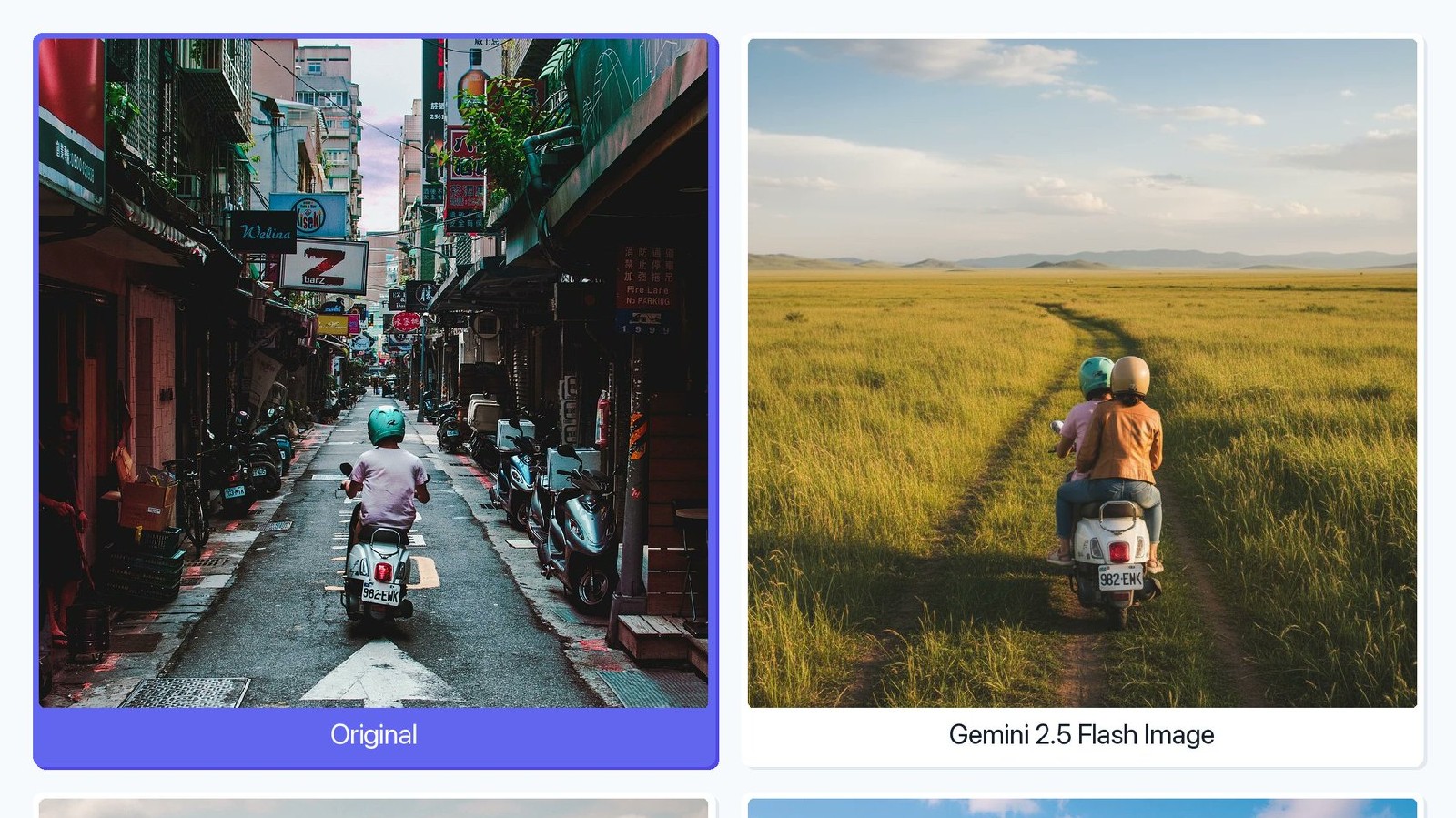

谷歌旗下最强图像模型来了,P图师要消失了?

AI图像生成的商业化进程有望大幅加速。

机构论后市丨牛市氛围不会轻易消失;下半年市场或冲击新高

①牛市氛围不会轻易消失,科技、制造业反内卷可能成为主线;②7月高风偏资金主导流入,外资险资配置同步升温;③下半年市场或冲击新高,关注短期和长期主线。

村镇银行大重组:90家机构“消失”背后的提质之路

村镇银行改革化险进程明显加速。