分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

维多利亚·贝克汉姆在母亲节当日发了一封公开信给她的三子一女,信中说:你们每天都带来奇迹,你们是我人生最大的成就。当年的流行歌星,如今又是世界上最有名的妈妈之一,她的三个儿子里,长子已是翩翩大青年,他们将来选择何种职业不好说,有一点恐怕错不了:都会是首屈一指的潮人。

儿子的品位是妈妈培养的,对此,美国当红的时尚设计师伊萨克·米兹拉希最明白这一点,到了母亲节,他的品牌也常常推出主题系列。他的爸爸以做童装为业,妈妈则每天用自己的打扮向儿子展示何谓品位,还带他去纽约有名的服装店和精品服饰作坊。4岁那年,妈妈穿了一双鞋,鞋面上装饰着假雏菊,把儿子看呆了。当他满了10岁,从父亲那里得到一台缝纫机时,他立即行动起来,去给家里的人、娃娃和其他玩具做衣服了。

男设计师多有一个爱美、懂打扮的母亲,母亲的身教直接影响了他们的审美。此外,这些男孩整天跟花布、缝纫机、娃娃在一起,往往会遭到同龄人的排斥,于是在家中,母亲的持续支持就必不可少了。她们不仅让孩子耳濡目染了有品位的服饰,而且大凡有品位的女人也不会在乎别人说啥。她们总是淡定地告诫孩子,按照自己的想法走下去便是。

华裔设计师吴季刚就曾遇到这种烦恼。他小时候在台北,爱玩布娃娃,给娃娃做衣裳、整理发型,邻里朋友知道的没有不嘲笑的,妈妈却给他买了BobMakie和Dior的娃娃,以及缝纫机。后来全家去了北美,吴季刚就没干过别的,一直跟娃娃打交道。

吴季刚的母亲曾被儿子请到秀场现场,接受采访,分享儿子的荣耀。所有人都看到了她的气质。吴季刚说,他觉得儿时根本不知道自己在做什么,完全是被母亲一手托到这一行里面;他母亲则说:“我只希望我儿子快乐。”

谁不希望快乐呢?干这一行尤其需要心情愉悦,性格开朗,怪叔叔怪阿姨或许能做很好的工艺品,能写书,能从政,却很难拥有服装设计所需的想象力和对色彩、图案的自由感觉;一个男孩,若是从一开始就顶着父母的严厉反对去做衣服,只怕路走不太长,不过,对有些人而言,服装设计不是自由选择的爱好,而是没得可选的谋生手段。

日本的山本耀司就是这么一位,他的回忆录,名字就叫《做衣服》,讲了自己不幸的童年:父亲在他一出生时就入伍,后来死在菲律宾,扔下母亲一个人管理家里一应事务。在东京的新宿,母亲勉力打理一家裁缝铺,养活家里的所有成员。山本说,他干不了别的,只能走这条职业道路,如果父亲活着,还有别的可能。

山本的母亲叫富美,从照片里看,她应该也挺白的。日本战后被美军占领,百废待兴,衣服奇缺,失去丈夫的女人成群地涌去做衣服。富美的脸上有种焦虑不安,似乎急着赶去店里,不肯在相机镜头前多耽搁一分钟。她身后的店铺看起来倒还不错,橱窗明净,里面的一件衣服也很有品位。

单亲家庭,又是平民,没有什么可娇惯的,山本从小看着母亲艰苦创业,每当他犯了什么错误,母亲表达不满也是女人的方式——躲在店里的一角偷偷地哭。山本的书写得很简约,但有一句话透露出他对母亲的关系超越了依赖,上升到了恋慕的程度:母亲哭时,他见她“跪坐在榻榻米上,裙摆四下散开”,他写道:“那是我人生中第一次见到的非常女性的姿态。”

精神分析学家肯定会对男设计师感兴趣,有时候,他们的恋母情结如此明显。伊夫·圣·罗兰经常含情脉脉地看着他雍容华贵的母亲,亚历山大·麦昆在母亲逝世后痛苦至自杀,这些都是尽人皆知的故事。还有一位有名的恋母者——法国时装设计界大腕克里斯蒂安·拉克鲁瓦。

他生于赫赫有名的阿尔勒,也许是凡·高之后,阿尔勒最大的名人,他同样把自己事业的灵感归功于母亲,而不是凡·高。拉克鲁瓦出生在二战后,但据他说,德军在二战期间往阿尔勒扔炸弹,他妈妈还要穿上最好看的鞋子。

到了战后,法国人精神一度陷入虚无,人们渴望忘了那一段噩梦时光,于是男男女女尽情欢娱,令时尚业得到了大好的发展空间。拉克鲁瓦的母亲穿着当时最流行的马勃裙,整天到朋友的乡间别墅里彼此串门,饮酒,歌舞,才四五岁时,拉克鲁瓦就迷上了这种氛围。“我在她们的脚下爬来爬去,贪婪地吸入她们身上浓烈的香水味道。”——也许保守的人会觉得不太舒服吧,不过还有什么比这更直接、更有效的时尚熏陶吗?(作者为新锐时尚作家、观察与鉴赏可看、可听、可闻、可品的一切时尚。80后,双子座双子辣妈,著有《穿衣就这么简单》。)

AI进化速递丨马斯克称AI5芯片设计接近完成

萝卜快跑开启阿布扎比全无人驾驶商业化运营;黑芝麻智能启动船舶智能巡检机器人项目。

谈股论金0113丨市场放量震荡 短期行情结束了吗?

特朗普宣布美国“黄金舰队”计划,还要亲自参与设计

特朗普表示,每艘战列舰的排水量将在3万至4万吨之间,并将在美国建造。

从时尚视角看毕加索,这位设计师策划了一场天马行空的展览

“我试图以一种不那么传统的方式来看待毕加索的作品,”保罗·史密斯表示,“让年轻观众以及对这位伟大艺术大师不是很了解的观众也能感兴趣。”

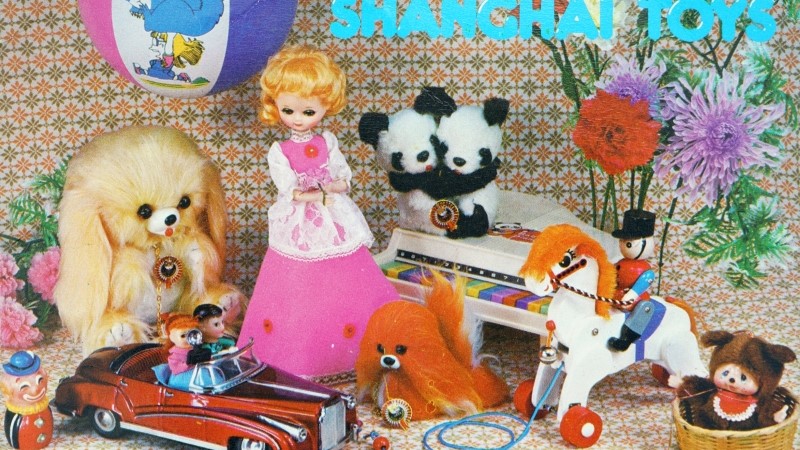

从广交会的飞天茅台,看出口创汇时代设计如何为外销服务

从飞天茅台到大白兔奶糖,书中遴选的500多幅图像,展示了平面设计如何超出单纯的造型和审美价值层面,去承担国计民生变革、发展的重任。