分享到:

- 微信

- 微博

10日傍晚时分,德国前总理赫尔穆特·施密特在汉堡去世的消息从各种信息渠道传来,这位执着力挺中国的德国老人,就这样走了。

尽管今年9月以来,从汉堡传回的消息就不令人乐观,96岁高龄的施密特因为右腿血管栓塞被送入医院重症监护室,当他逝世消息传来,心下仍然一沉。

这位魅力十足的老人,就这么在汉堡Langenhorn静静去了。德国失去了一位最睿智的政治家,德国的知识分子界失去了一面旗帜。

从2011年开始,施密特就着手准备着他同世界的告别之旅:由于身体原因,他决定最后一次到访亚洲,欧洲,同他散落在世界上仍然健在的老朋友们进行最后一场长谈,这也是一场缜密又平静的告别。

“像亲人一样的”

Langenhorn在汉堡北部,并不是一个很好的社区,更不是什么富人区。施密特一直住在这里,深居简出。

施密特1918年12月23日出生在汉堡的一个教师家庭,二战后进入汉堡大学攻读政治学和国民经济学。1969年起,他先后担任联邦德国国防部长、经济部长和财政部长。 1974年-1982年,施密特担任联邦德国总理,1975年,时任总理的施密特首访中国,成为两国建交后首位访问中国的德国总理。

本身是汉堡人的施密特,同汉堡之间的关系千丝万缕。1962年汉堡发大水,作为该市内政局长,他当机立断,采取措施救了很多人。

直至今日,很多汉堡人还都很感激他。在汉堡的一个公园,现在仍以施密特的太太命名(她生前是一位园艺师)。

昨日,德国总理默克尔在悼词中也罕见地流露出私人感情,回忆她小时候当得知汉堡发大水,她在东德同父母收听收音机,追踪汉堡的动向,因为她的祖父母还留在汉堡。

默克尔回忆,彼时他们对于施密特危机处理的能力充满了信心。而她最后一次见施密特是一年多前,她将永远难忘。

在施密特去世的消息传出之后,马上就有人在到他位于Langenhorn的家门口送上鲜花。

而华人呢?“我们的老总理赫尔穆特,是像亲人一样的。”在德华人对施密特逝世发出的追思,有最质朴的悲伤。

“他在德国的华人心目中地位特别高,德国华人的都非常尊敬他,我们想要去报名参加他的葬礼。”德国某基金会中国项目经理张莲,在施密特90岁之后开始认识这位老人。多次陪同中方学者和有关领导拜访施密特,”基本上如果是有华人想要拜见的话,他有空都会答应。他真的是超级喜欢中国。”

“我见他已是他90岁后,他思维非常活跃:他的想法,反应程度和用句遣词,同还工作着的政治家没有任何区别,还会有自己的小幽默。”张莲说,“去他家初次做客时,他说,你对我说话要大点声,我今年92岁了,但是耳朵已经要200岁了。”

施密特大政治家风范的气场让人折服。一次张莲协调国内媒体大佬在德国开中德媒体论坛的工作,会议开了2天,最后一天施密特发言,中国的媒体主编们纷纷为施密特的魅力所折服。

“我记得好像是白岩松说的,开会开了这么长时间,两整天,还不如听施密特一番话。”张莲说。

施密特对于华人,甚至有点宠溺。要知道平时施密特可是绝对懒得客套的。记者2012年在《时代周报》工作交流3个月时间时,记者的一位上司,也是施密特看重的《时代周报》领导对记者说,“到了他这个年纪,他已经不在乎了,懒得管别人怎么想。”

然而对于来自德国华人社团的要求,施密特却几乎是有求必应,类似于汉堡本地一张促进中德交流的华人报纸刚刚起步,却也可以邀约到施密特的专访;只要是华人媒体,施密特多半总是会给时间的。

“比中国人还爱中国”

一位《时代周报》的前高管在同记者谈到施密特的中国情结时,叹了口气说,“我觉得他比中国人还爱中国。而且他非常相信孔子。”

施密特总是说,中国之所以伟大,是因为中国有悠久的历史,从来没有主动攻击过任何其他国家。中国拥有孔子,也是中国的福气。

不过虽没有人有胆当面质疑施密特,但是德国的年青一代越来越不能理解他。

德国的年青一代感知的中国形象,是自上个世纪九十年代起,已经在德国舆论场之中形成了一个鲜明的刻板印象,这其中原因复杂,暂不赘述。

然而形成的既成事实是,面对于中国重新崛起,德国媒体对中国有许多质疑,甚至是施密特自己作为出版人的《时代周报》(Die Zeit)这份充满了知识分子情怀的周报,对于中国的报道也存在局限。

曾经,记者询问《时代周报》经济新闻部门负责人霍雨泽先生,怎么样来形容施密特对于这份报纸的影响,他想了半天,很认真地说,他的世界观是非常非常宏观的。他的存在对于时代周报来说,就是精神意义上的支持,是一种象征。

但是德国的年轻人,对施密特并没有中年人对施密特的这份感情深。

不少德国90后表示,我知道施密特,他很有名,仅此而已。而这些记者询问的90后,并不是随随便便的街头少年,而是能够进入知名学院学习政治经济学的顶尖德国学生,其中不少还会说点中文。

80年代出生的德国年轻人的情况会稍微复杂一点。会中文懂得中国历史的德国80后律师小安,认为施密特是那种需要“从心底尊敬的人”,对中国的认识精准,在施密特去世之后,小安也非常伤心。

怀念烟蒂的味道么?

在施密特去世消息传出后,德国媒体写出了温馨也充满感伤标题:“我们敬爱的前总理终于戒烟了。”

在第一次见到施密特之前,所有人都提醒记者,他是一个重度吸烟者,烟瘾超重,德国严格禁烟、罚款,施密特是唯一一个在德国的电视上,在室内公开抽烟的人。是的,谁又去和90岁老人的一点任性过不去呢?

而常年同施密特交往,每年同施密特都要长谈一次的一位英国财经媒体的资深记者在施密特去世后对记者说,这些年吸的这些二手烟都值得。

施密特在《时代周报》的办公室很好找。每次有人说起要去初次拜访他,记者都会嘱咐一句,就顺着烟味找。

《时代周报》的第五层,是这份报纸的经济部办公区域,他的办公室就在这一层走廊的最里面。

当到了经济部那一层,你会感受到施密特的存在:当他来办公室的时候,整个楼层尾部就充满了烟味。记者一直认为,这层的烟雾探测器,肯定是被拔掉了。

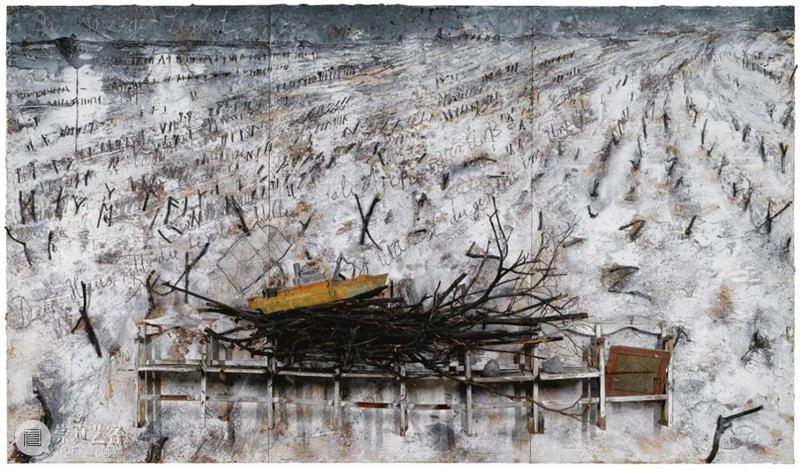

在看到墙上挂的一幅类似于万寿无疆的中文字画后,就来到了他办公室的门口。《时代周报》的朋友们说,施密特很喜欢这幅中国朋友送的字画,所以放在办公室门口。

不仅在楼里抽烟,电视节目上抽烟,开国际论坛的时候也不例外。2012年,两年一度的汉堡中国论坛,是例行的施密特同美国前国务卿基辛格的对谈时间。坐在台上的施密特,一根接着一根,把在旁边主持的也年逾70的索姆(Sommer)呛得一直咳嗽,还在倒时差的基辛格说话的时候痰音更重了,加上浓重的德语口语,一度完全不知道他在讲什么,倒衬得施密特的英式口音格外俏皮(施密特崇尚英式教育,总说自己脑子是英国式的)。

近两三年来,唯独有两个场合施密特忍住了自己的烟瘾:一次是去新加坡探望老朋友李光耀,李光耀彼时的疾病不允许有任何烟味(而陪同这次采访的《时代周报》记者对记者曾说,施密特因为烟瘾憋得十分焦躁);一次是在2014年中国国家主席习近平访问德国在柏林时,施密特到场聆听中国新一代领导人的演讲,那一次,他坐在第一排,静静地听着。

2011年记者离开《时代周报》那天,《周报》的一位主管带我去和施密特告别,可惜他在外开会没有能够当面告辞。这位主管开玩笑地说,要做专访可要赶紧哦。我笑说,他这么硬骨头,定会“live long and prosper”(多福多寿),轻轻松松活过100岁没压力。

可惜天并不遂人愿。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

战后德国如何重塑自信、与过去达成和解?

钦文谈到,以美国为首的西方占领国,对德国的教育政策,包括中小学的教育大纲等影响很大,对德国历史的解释基本贯彻了反战的、和平主义的、反思纳粹专制的教育方针。

德国和意大利想要黄金回家!

“美国通货膨胀加剧可能会威胁上述国家黄金储备的安全。”

德国央行:预计德国经济在2025年陷入停滞

报告还指出,美国政府近期加征关税及贸易政策的不确定性,是德国经济面临的主要挑战之一。

德国或将对美国科技巨头征收10%数字税

阿姆托尔表示,包括谷歌母公司“字母表”“元”公司等在内的美国多家大型科技巨头在德国运营时进行了避税,而现在德国企业却面临美国高关税的风险,这是一种不公正的现象。

GDP总量与全球债权霸主地位均被德国反超,日本经济暗藏哪些困境?

这是日本34年来首次失去全球最大债权国的位置。