分享到:

- 微信

- 微博

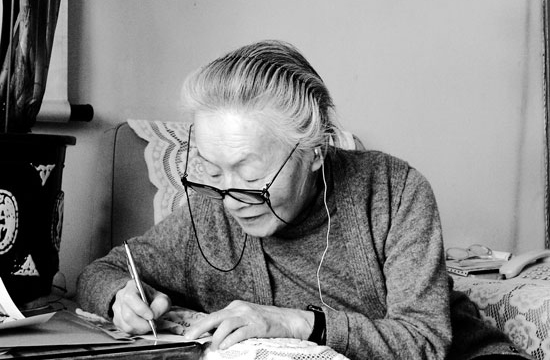

2002年7月18日,刚刚过完91岁生日的杨绛心情显然不错。一向谨言慎行的她不仅对一个越洋电话有问必答,也似乎并不以如下的敏感提问为忤:

刘(梅竹):您有没有感到孤独的时候?

杨(绛):不孤独,因为我有很多书,有书就不孤独。当然,我现在是一个人,在热闹的场合会感到孤独,越热闹越孤独,因为我不能和他们打成一片。可是我并不感到孤独,我的亲戚朋友对我都很好,我和阿姨相处得也很好。而且我看很多书,就像到处旅行一样。

作为一位一辈子手不释卷、以书为伴的遐龄作家,杨绛容或已不再以写作为重心,但起码仍然终日以读书、写字以及整理她自己尤其是钱锺书的文字来醒脑、白娱,“……作其鲲鹏式的逍遥游,自感乐趣无穷”,本质上白是不会感到孤独。特别是,曾发出过“获得人间智慧必须身经目击吗?”质疑的她把读很多书当成“像到处旅行一样”,让人由不得想起同样不以实地旅游出行为乐、为必要的台湾学人李敖——后者曾将明朝书画家董其昌(1555~1636)的名言“读万卷书,行万里路”戏改为“读两万卷书,行零里路”。当然,对于这位自感已“走到人生边上”的文学老人来说,不管孤独与否,无法适应“热闹的场合”“不能和他们打成一片”终究会是一个问题,会是一种困扰。

无论如何,杨绛毕生散淡、一辈子在野一一按剧作家夏衍(1900~1995)生前对她的善意调侃,是所谓“无官无位,活得自在”,却能时刻不忘以笔把脉人情世态、倾注人文关怀,可谓难能可贵。或者说,杨绛一向处身边缘、以业余为立场,却能始终恪守专业精神,殊为不易。

虽然杨绛对写作特别是小说的写作一往情深、始终不渝,虽然她其实早在1953年,即已加入官方的中国作家协会,但她却仍是一以贯之、斩钉截铁地屡屡宣称,自己绝不是什么作家:

刘(梅竹):您和当代作家的最大区别是什么?

杨(绛):他们是作家,我不是。

尽管杨绛称得上一个货真价实的文学多面手——不惟在散文、戏剧和小说诸方面都能有所成就,连文学翻译也能做到独树一帜、蔚成一家,尽管她的创作成果虽并不如何丰硕却早已为世人所瞩目,尽管连中国作家协会现任主席铁凝也以将她引为忘年交为荣,但她却还是依然故我地一直认定,自己只不过是在从事毫无功利性的业余写作而已,最多只是一名普通的业余作者,根本谈不上是什么家:

刘(梅竹):您是什么?学者,作家?

杨(绛):什么家都不是,一个无名小卒!我也不求名不求利,所以不求加入他们的行列。

同样曾是百龄寿星的已故作家巴金,在这方面也有过与杨绛颇相类似的倾向。有人曾针对他的这一倾向评价说:“与同时代许多小说家相比,巴金缺少对文学自觉的准备,在他一生写下的大量谈论自己创作的文章中,一再否认自己是一个文学家。这绝不是一种白谦。事实上,他一直把社会问题与人道的问题,看成白己创作的核心,因而,除了情感的魅力外,在小说的本体上,他给后人留下的启示、探寻十分有限。倘若和鲁迅这样严谨的、博大精深的作家对照一下,就会发现,他的非文学化与非学术气的白白,更主要还是对文学青年和社会大众具有一种感召力,而对于书斋中的学人而言,他的存在价值,更主要被看成是道德的与良知的范围。而他白己也说:‘我把心交给读者,并不是一句空话。我不是以文学成家的人,因此我不妨狂妄地说,我不追求技巧。如果说我在生活中的探索之外,在写作中也有所探索的话,那么几十年我所追求的也就是:更明白地、更朴实地表达白己的思想。’(《探索之三》)描述巴金的小说世界,除了情感上的那种独有张力外,在小说的结构上,在内在的文化品味、乃至于在语言的运用上,其意义均不如他的价值态度那样富有魅力。”

而杨绛尽管也有过同巴金类似的一再表白一一连表白的不断性、持续性乃至坚决性都极其相像,但与巴金对文学本身的不以为然恰恰相反的是,杨绛的出发点却是以我笔写我心一一也即是为作家余华所敬佩的“永远用心写作”,是对文学本身的极端在乎乃至敬畏:“写文章,对我来说,既不为名,也不为利。这些都是副产品。我写是因为我有心上的话要说,写到纸上,印出来就可以传下去。以后有可能找到知音。”

对杨绛的这样一种为文态度,有的论者也曾有过比较翔实、到位的归纳与总结:”……她坚持写作是心灵的自由表达,既不诉诸个人功利,也没有文学启蒙的救世主情结,而是抒发自我、关注个体,坚持知识分子的独立姿态,与文学的时代潮流始终保持距离。这种创作态度代表着一类知识分子的价值取向:清高孤傲和明哲保身。他们往往鄙视功利创作行为,写作只为吐一己之快,以灵魂独立和心灵高洁为创作根本,有一种以文白娱或以文养身的贵族气。这类知识分子往往容易为主流话语所遮蔽。“

在《将饮茶·隐身衣(废话,代后记)》一文里,杨绛这样写道:

一个人不想攀高就不怕下跌,也不用倾轧排挤,可以保其天真,成其自然,潜心一志完成自己能做的事。唯有身处卑微的人,最有机缘看到世态人情的真相,而不是面对观众的艺术表演。

杨绛这两段话朴拙实在,远远谈不上什么微言大义,却清楚地表达了甘居犄角边缘(所谓“身处卑微”)、与主流保持距离、在乎天真自然、注重鲜活的个体体验的人生与写作态度,同巴勒斯坦裔美国学者爱德华·萨义德(EdwardW.Said,1935-2003)在其《知识分子论》(Representations of the Intellectual:The 1993 Reith Lectures)一书中写下的如下一些话语颇有暗合之处:

对于受到迁就适应、唯唯诺诺、安然定居的奖赏所诱惑甚至围困、压制的知识分子而言,流亡是一种模式。即使不是真正的移民或放逐,仍可能具有移民或放逐者的思维方式,面对阻碍却依然去想像、探索,总是能离开中央集权的权威,走向边缘——在边缘你可以看到一些事物,而这些是足迹从未越过传统与舒适范围的心灵通常所失去的。边缘的状态也许看起来不负责或轻率,却能使人解放出来,不再总是小心翼翼行事,害怕搅乱计划,担心使同一集团的成员不悦。知识分子基本上关切的是知识和自由。但是,知识和自由之所以具有意义,并不是以抽象的方式(如“必须有良妤教育才能享受美好人生”这种很陈腐的说法),而是以真正的生活体验。知识分子有如遭遇海难的人,学着如何与土地(一起)生活,而不是靠土地生活;不像鲁滨逊( RobinsonCrusoe)那样把殖民自己所在的小岛当成目标,而像马可·波罗(MarcoPolo,1254~1324)那样一直怀有惊奇感,一直是个旅行者、过客,而不是寄生者、征服者或掠夺者。

究其实,货真价实的作家杨绛一再强调自己只是业余作者,固然不无白谦的成分,但更是对历世阅人的一种沉潜的边缘视角的执着与坚守,对文学写作作为自沉白浸而又充满人文关怀的一种生存或体验状态的执着与坚守。一个并不如何引人注目的例证是,杨绛76岁时,适逢所在的T作单位中国社会科学院外国文学研究所劝所里的老人离、退休。结果,在同等资历或规格的老研究员当中,欣然从命、毫不恋栈的只有她一个。这当然是守礼谦让,为所里的年轻人、后来者挪窝儿腾地儿,但担着失去一个在职者的可观福利与津贴的损失退下来,甘居寂寞,也还主要是为了写作,为了能专心写作一一除散文的创作外,杨绛当时正在潜心写作长篇小说《洗澡》且已整整写了一年。

不难看出的是,杨绛的低调固然有其自身性格的原因,也体现了她长期涵养的脱俗素质和清高格调,但同时也正与1970年度诺贝尔文学奖得主、曾在国外流亡多年的前苏联大作家索尔仁尼琴(AneKcaHap ComKeHHIIbIH,1918-2008)当年谪居美国时的低调相仿佛——据称,索尔仁尼琴当时之所以在大部分的时间里都深居简出、沉默低调,固然是对他心中认定的美国的所谓庸俗唯物主义心存抵触,但主要还是为了争分夺秒,赶写自己的史诗性巨著《红轮》(Kpacnoe.Koneco)。

杨绛也曾一再强调自己不是学者,而丈夫和女儿才是一一曾认为假以时日,女儿钱瑗会出落成爸爸钱锺书那样的大学者。施武的采访是对这一点的再次印证:“在读者印象里,杨绛是个学者,可她坚决不承认: ‘他们两个是学者,我不是学者。我的生平杰作就是一个钱瑗。’她向我们介绍钱瑗的T-作,说她建立了一个学科,叫‘实用英语文体学’,得了3个奖,有北师大给的奖,还有国家教委的优秀教材奖。”这同样固然是典型的杨绛式的谦虚,固然是某种程度上的实事求是——钱锺书和钱瑗的确比杨绛要更为学者化一些,但绝不意味着杨绛果真在自己专擅的学术研究上妄白菲薄和不够自信,而更是因为她最倾心也更乐意强调的始终是写作,是无时或忘的文学写作。

钱锺书与杨绛

钱锺书与杨绛,留学时期

即便不考虑《管锥编》和《谈艺录》这两部著作中涉及翻译的点点滴滴,仅从钱锺书以如饥似渴的书蠹白拟,用谐音的方式将英国牛津大学( University of Oxford)的博德利安图书馆(Bodleian Library)顺嘴戏译成“饱蠹楼”, 以及将中国家喻户晓的成语“吃一堑,长一智”信口妙译成韵脚醒豁自然、堪称绝妙好辞的a fall into the pit,a gain in your wit这两件小事来看,说他是文学翻译方面不可多得的长才实在一点也不过分。哲学家金岳霖(1895-1984)是钱锺书巧译、妙译“吃一堑,长一智”的见证者:

提起《实践论》,我又想起钱锺书先生。英译处要我多负一点英译责任。我碰到‘吃一堑长一智’,不知道如何办才好。我向钱先生请教。他马上翻译成:

A fallin the pit and a gain in your wit

这真是再好也没有了。

虽然金岳霖所讲的这段掌故曾被广泛征引一一本书第四章第一节就曾摘录过吴学昭对这个故事的讲述,但这句声名远播的“钱译”终究因并没有来白钱锺书本人的记录或背书,最多只能算是道听途说。这里有两个问题值得一提。其一,在《实践论》英译本中,这句成语实际上被译成了a fall into the pit,again in your wit,与金岳霖的回忆略有出入。虽然金岳霖本人的回忆弥足采信,但回忆终究只是回忆,难免会存在某些细微的差异或讹误;而在大体上接受了“钱译”的同时又对其略事改动或修饰(包括出自金岳霖本人的以及编辑或审稿人的),也是情理之中的事。其二,据笔者愚见,以特指the pit(陷阱)来指称中文的“一堑”这一泛称,不如换用泛指a pit(坑)来得更贴切、自然。

然而,问题的关键却在于,不论钱锺书多么长于翻译,他却明显志不在此,终其一生也没有像杨绛那样,留下什么专门的和系统的文学译述。不仅如此,他对翻译之道还辄有烦言,动不动就来一番冷嘲热讽。例如,他就曾这样不屑一顾地说过: “翻译只像开水煮过的杨梅,不够味道。”

与钱锺书的情形堪称鲜明对照的是,杨绛白始至终都热衷于文学翻译特别是小说的译作:刚开始的时候,是因为政治原因写不了纯粹的小说,而以小说译作变相过瘾,犹如以茶代酒、遣兴解馋;后来,则因年高力衰、沉湎于怀人忆旧而选择与小说血脉相近的记叙散文的写作。对于杨绛而言,小说包括小说译作才是真正的创作,所以才会有对于小说写作的念兹在兹以及文论集《关于小说》和《春泥集》的出笼。散文和戏剧之类则明显是替代品,等而下之。但饶有意味的是,正如钱锺书夸杨绛“文笔之佳,不待言也”,夸的是她的散文而非小说一样,杨绛写得最充分也最成功的其实是散文而非小说。或许并非完全出于偶然,杨绛1933年发表的处女作《收脚印》正是一篇散文作品。

至于戏剧方面的创作,虽然杨绛早在20世纪40年代的上海孤岛时期,便以三两部悲、喜剧创作的出手不凡或偶露峥嵘,让人见识了她长于对话与心理刻画、专擅讽刺与幽默的写作特点,但她在戏剧方面的尝试毕竟有如惊鸿一瞥,太过短暂,且迄无延续。换言之,杨绛在戏剧特别是喜剧方面的特长实际上并未得到充分的发挥与施展。而根据钱锺书1947年写下的如下一段话所透露的信息来揣摩,杨绛原本是打算将剧本继续写下去的: “正计划跟杨绛合写喜剧一种,不知成否。”

杨绛之所以在戏剧写作方面“迄无下文”,依照被杨绛封为“御用”传记作者的吴学昭在不同场合的某些说法,很大程度上,是因为她一直嫌剧本这种文学体裁不能独立于导演、演员和舞台: “杨先生自己对抗战期间在上海创作戏剧,有极为谦虚和理性的思考。她说白己本对戏剧这个文体不感兴趣,觉得戏本身不能独立,需靠演员和舞台。” “杨绛先生说,剧本上演成功,一靠导演,二靠演员,第三才轮到剧本;并不出色的剧本,也可以演得很热闹,很卖座。”而杨绛更是将自己早年的喜剧创作仅仅视为一种学徒作为: “我对话剧毫无研究。这两个剧本,不过是一个学徒的习作而已——虽然是认真的习作。”

当然,若信实某些人对曾收入杨绛散文集《将饮茶》的《孟婆茶(胡思乱想,代序)》一文中如下一段文字的考据式诠释,那么,杨绛对自己的边缘处境或“在野状态”的描述或定性,也无非是纯粹的纪实之举,甚而至于暗含着一丝隐约的无可奈何、心有不甘或悻悻然:

我随着队伍上去的时候,随手领到一个对号入座的牌子……我按着模糊的号码前后找去,一处是教师座,都满了,没我的位子;一处是作家座,也满了,没我的位子;一处是翻译者的座,标着英、法、德、日、西等国名,我找了几处,都没有我的位子……一个管事员就来问我是不是“尾巴”上的, “尾巴”上没有定座。可是我手里却拿着个座牌呢。他要去查对簿子。另一个管事员说,算了,一会儿就到了。他们在传送带的横侧放下一只凳子,请我坐下。

“老太太创作此文(《孟婆茶》)非常新潮,用的是梦幻现实主义。托言梦境,实为纪实文学。查一查《中国大百科全书·中国文学》卷,‘现代文学’总项下,的的确确,这家那家中都没有‘杨绛’的位子。” “这一段正是地道‘纪实文学’。《大百科·外国文学》卷‘塞万提斯·萨维德拉’条下,当然不能不谈《堂吉诃德》。最后一句: ‘一九七八年,又出版了杨绛翻译的全译本。’(891页)论其‘位子’,应为‘尾巴尖’。更有趣的是‘中国文学’卷‘钱锺书’条下,大书特书:‘一九三五年和作家、翻译家杨绛结婚。’( 620页)此种笔法,虽非特例,也不多见。论其‘位子’所在,正是‘横侧下放一只凳子’.”

《杨绛,走在小说边上》系统梳理了杨绛的小说创作和翻译,及相关理念。本文选自第六章《百年杨绛:一个“写作困难的人”对“困难的克服”》,感谢北京世界图书出版公司北京公司授权。