分享到:

- 微信

- 微博

核医学已经走进中国60年。

近日,中核集团同辐公司总工程师杜进表示,中国的核医学近年来发展迅速,但与国际先进水平还存在一定差距。目前中国核医疗设备主要依靠国外进口,国产化率非常低。国内放射性药物的种类偏少,以仿制国外药品为主,自主创新能力欠缺。核医学方面的人才不足,成为核医学发展的最大瓶颈。

中国医师协会核医学医师分会会长田嘉禾告诉第一财经记者,目前国内核医学的高端设备市场,通用、飞利浦和西门子等外国公司占主导,中国主要依赖进口,这一方面是因为国外厂家的技术垄断,另一方面是因为国内厂商的力量还比较薄弱。

记者了解到,国内核医学仪器较少,单台设备价格在千万以上,运营维护成本也较高。田嘉禾表示,近年来国家卫计委和工信部也在努力促进医疗设备国产化的发展,一批优秀的民族医疗设备生产企业,正在积极自主研发核医学的设备,并有不错的产品进入临床。

中华医学会核医学分会主任委员李亚明表示,截至去年年底,全国共有9425人从事核医学工作,其中医生只有3998人,而物理师和放化师分别仅有155人和266人。

“核医学方面的人才非常稀缺,培养一名合格的核医学医生,至少需要11年的时间”,北京协和医院核医学科副主任霍力告诉第一财经记者。我国目前没有一所培养核医学技术人才本科的高校,只有一所高校的研究生专业设有核医学系。目前核医学技师规范化培训制度、技师注册制度、定期考核评估体系都还不健全,这都不能适应现代核医学的发展要求。

田嘉禾表示,应系统全面地加强医师、技师、药师、护理等人才的培养,可以采用网课的形式对住院医师和专科医生进行培训。还可以吸收生物工程、放射化学、药学等领域的人才,使核医学在生化、生理、病理、药学研究与疾病诊治中发挥更大的作用。

中核集团同辐公司总经理武建接受第一财经记者采访时表示,核医学的活力在于放射性同位素及其标记化合物在核医药中的使用。国内的核医药研发和生产已经基本上可以满足国内市场需求,不过部分高端药物仍需要进口。同辐公司拥有三个放射性药物研发生产基地、4家放药生产企业、21条放射性药品GMP生产线和国内最全的放射性药品品种。

武建指出,国内核医药研发自主创新能力还比较欠缺,以仿制国外药品为主。此外,国内放射性药物的审批流程非常繁琐,一种药物从研发到走向临床的周期很长,这在一定程度上也制约了核医药的发展,国家在政策层面还有待完善。

核医学是利用放射性核素和它的标记物,对疾病进行诊断、治疗的综合性学科,包括核医学影像诊断、核素治疗及体外分析三大部分,它涉及的内容很多,包括核物理、放射化学、辐射计量学、放射生物学、放射物理学、核电子学,以及现在的分子生物学和临床影像学等知识的融合。

图为钼锝生产线

数据显示,截至2015年底,全国从事核医学相关工作的科室共有888个,主要分布在东部地区,开展业务以核素治疗和单光子显像(ECT)为主。正电子显像(PET)近十年发展迅速,成为核医学临床应用及研究热点,2015年全年全国PET/CT检查总数46.9万人次。

霍力指出,PET/CT是核医学临床诊断最具代表性的方法之一,由PET提供病灶详尽的功能与代谢等分子信息,而CT提供病灶的精确解剖定位和病灶形态学改变。通过一次显像,可以获得全身各个部位的断层图像。通过PET/CT,最小可以诊断出4-5毫米大小的肿瘤,可一目了然地了解全身状况,达到早期发现病灶、诊断疾病的目的。

“目前存在的一个问题是,国外的PET/CT检查费用已经进入了医保,但是我国的PET/CT目前还没有进入医保,限制了普通百姓的应用。”霍力说。

关于公众普遍担忧的核辐射问题,霍力表示,核医疗是安全的。临床应用中使用的核素半衰期短,能量适中,诊疗过程中所接受辐射量严格控制在安全范围之内,能够被人体接受,利大于弊。核辐射量的使用有国家规定,医疗服务人员在诊疗操作过程中均严格遵守国家规定,到目前为止,监测体系还没有发现哪个医院,或者个人在核医学诊断和治疗过程中出现使用核辐射超量的情况。

田嘉禾告诉记者,国内对于核医学的了解普遍不足是目前存在的另一重要问题,这不仅包括了普通老百姓,也包括部分医生,除了依靠核医学从业者,还要充分发挥媒体宣传作用,改善信息发展滞后对核医学发展和进步的制约。希望伴随着核医学的发展,让越来越多人来了解核医学,让核医学更好地为百姓服务。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

中企研发的全球首台相控阵CT落地瑞金医院

中企研发的全球首台相控阵CT落地瑞金医院

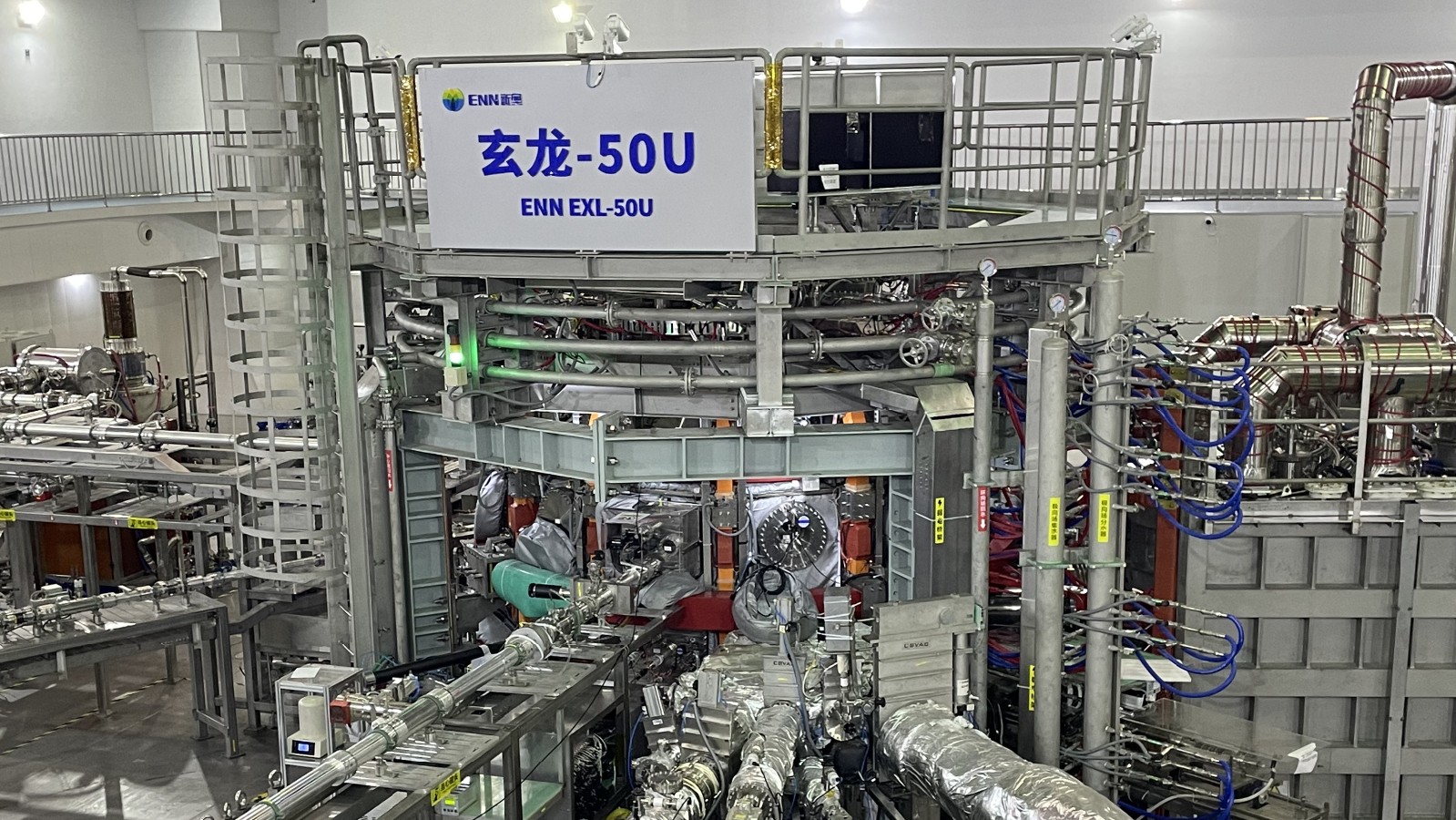

央企与地方国资齐出手,注册资本逾150亿元中国聚变公司在沪成立

该公司将以磁约束托卡马克为技术路线,按照先导实验堆、示范堆、商用堆“三步走”发展阶段,最终实现聚变能商业化应用的目标。

突发|东方电气官网撤下董事长俞培根信息

与此同时,中核集团原董事长余剑锋已有数月未曾出现在中核集团的公开活动中。

深度| 万亿可控核聚变赛道群雄逐鹿,中国“人造太阳”商业化曙光初现

今年,国内可控核聚变项目不断刷新进度,行业预计主流技术路线将在2035年进入示范阶段,2050年左右实现商业化发电。

10台核电机组新获核准:预计拉动投资超2000亿元,哪些公司将受益

本次核准的机组中有8台类型均为“华龙一号”,标志着我国核电技术已从“引进消化”向“自主输出”转变。