分享到:

- 微信

- 微博

黄永松先生北京办公室,大红春字剪纸贴在窗上

泥塑摆件

茶桌

黄永松,著名出版人,台湾《汉声》杂志总策划,天工慈城总策划

北京盛夏。下出租车后,我在四面林立的建筑物中突破重围,找到一栋不起眼的大楼。电梯门打开,当贴着门神对联、印着蓝印花布图案地面的办公室出现在我面前时,心内热浪翻涌——我回家了。现在正是时候,拜会人生路上一位重要的精神导师,黄永松先生。

编辑部餐厅横梁上的一篇手书诗稿创作墨迹淡去,浮现出李白的《将进酒》,记忆随之退回到2010年,三月初的宁波慈城。春寒料峭,空气里依稀存有旧历年的热闹。我由人引着来到太阳殿路彩绘台门里,远远望见一个背影。他站在三进院落的门口,古戏台两边大过虎年的通红剪纸,大殿里垂下的无数彩色中国结丝绦,门框是个天然取景框,截出一团红火热闹,纷纷细雨中,背影孤单,却又挺得笔直。

那是个响亮的名字,黄永松,著名出版人、台湾《汉声》杂志总策划、天工慈城总策划、民间艺术守望者,著作等身……背影里涵盖太多信息。待转过身来,是位慈祥老者。“我能为你们做些什么?”他的笑容清淡温暖。

深夜长谈,黄永松以他多年的习惯,也是最放松的坐姿,盘腿而坐,语音不疾不徐,引导我们走入他的文化大梦。从1970年代在台湾创办英语杂志《ECHO》讲起,到1978年《ECHO》交棒成为《汉声》中文版,杂志定位从“连接东西方的横坐标”演进为“衔接传统与现代的纵坐标”,也逐渐奠定之后数十年如一日的编辑方向和原则:只做源自中国的、活生生的、来自民间的传统文化。

10年后,1988年他来到大陆,行走广袤乡野民间,率领团队开展田野调查,采集更为生动鲜活的民间文化,以杂志为载体去呈现中国传统文化的记录及保护:米食、面食、蜡染、泥塑、剪纸、风筝……牢牢记着他的话:“传统文化的新生,是要让新事物从中汲取生命力,如果你觉得它落伍腐朽了,那是因为你自己成了远离它的游子。”

2007年开始,他在宁波慈城推动一个叫“天工慈城”的文化复兴项目,试图将中国传统民艺与现代设计相结合,寻找、推动由“中国制造”向“中国创造”转型的产业之路。站在传统的基础上,为民族文化与现代生活的融合寻找答案。

明代思想家王艮说过,“百姓日用即道”,圣贤之道蕴含在日常百姓的生活中,黄永松在做的,便是希望从衣食住行入手,回到生活的基本点,追溯我们的文化源头。他对现代设计所持的观点,也在很大程度上,影响我创办设计杂志的理念——设计需要与大多数人的生活相关,设计需要帮助使用者解决问题,设计不能脱离文化的土壤。

黄永松与本文作者,2012年

1970年代,黄永松在台湾创办英语杂志《ECHO》,1978年《ECHO》交棒成为《汉声》中文版

几年时间里,我从起步时的意气风发,渐渐低迷,心生彷徨。我并未如愿大步向前,方向找得辛苦,妥协让人委屈,心内焦躁。我身处的时代正在发生巨大的变革,平面媒体在速度更快、覆盖率更广的网络媒体前步履沉重,需要应对生活方式的变化调整出版形态和经营方针,在坚持优质内容和寻求商业转化之间的摩擦,始终未能有效协调。

每次心内风雨如晦之时,远方之人似有灵犀,总有电话过来。“最近好吗?”“不好,过得十分辛苦。”“别担心,只要方向正确,苦中作乐向前走……”他,也在继续向前走。从2010年6月开始,汉声团队历时两年,在《陕西面食》和《宁波年糕》之后,带来了《水八仙》丛书,他与编辑们一次次往返苏州郊县乡村,记录八种苏州水生植物从种植、采收到食用的整个链条。而提起城市化对生态环境造成的破坏,提到一些部门机构的不作为,黄永松会略略提高嗓门,也能察觉隐在笑容里的无奈。

挑开印着葫芦图案的门帘,大红春字剪纸依然贴在窗上。工作台上依然有厚厚的书稿清样,我眼前的黄永松头发更白,皱纹更深,人更清矍,他站起身来,张开怀抱,如父辈迎接一位远途归家的游子。

“你做的杂志是有意义的!”这是我在茶桌前坐下接受到的第一个正能量。黄永松刚从国外考察手工艺生态环境回来,他手头在筹备另一个大型手工艺活化项目,考察路上重要的一站,正是当年我们杂志报道过的巴黎设计工作室(Les Ateliers de Paris)。他娓娓道来国外在手工艺扶持创新项目中的可参考案例,向我描绘即将构建的梦想之丘,谈工艺需要有大视野,他心中的蓝图如大地般绵延深广。

问及我的近况,我提起两本杂志的停刊,自己在失败、失落、失意中继续摸索。他看着我说,“没关系,失败是成功之母,成功是别人的,成功留给社会,把失败就给我们就好,认清这一点,就会坦然。”

下午受邀参加汉声编会。大家围坐在餐厅的大木桌边,从朗读一篇陈文茜专栏开始实践“口耳相传”,探讨社会问题;黄永松聆听大家的工作进度,分析在实际推进工作项目中编辑需要面对的“避与就”、“破与立”,面对活态生命时的波折与解决之道;解读优秀出版物的版式逻辑,面对电子化阅读冲击的思考。汉声团队目前在开展北京三百项非遗项目梳理工作,他面对一张张青春无比的面庞,“夕阳无限好,它是夕阳,但你们可以让它无限好。”

该如何看待传统出版行业的现况?有人文理想的从业者在当前大环境中该如何调整自我?这些问题仍萦绕在我心头,傍晚离开前我问了黄永松最后一个问题,“这些年有没有觉得失望?”他淡淡答道:“我从不会这么去想问题,只要还能继续做下去,就很开心。”

挤在回程的车流中,隔着车窗玻璃我看到远处红彤彤一轮夕阳。打回原形不要紧,让我们重头再来过。

(文内图由作者提供,题图来自网络)

(作者为著名设计策展人、高岭陶艺平台创始人、原创设计推动者,曾任《创诣Grand Design》、《私家Circa》杂志主编。微博:@顾青jessie)

从生成式AI到代理式AI,Cadence说半导体设计有这些变化

当前超过50%的Cadence工具已集成“优化AI”,可用于提升工具运行速度、质量及错误发现能力。

芯和半导体推出多个仿真平台

芯和半导体推出多个仿真平台

景德镇就像活着的工艺实验室,千年窑火被带到上海

“设计上海”策划了“Made in JDZ”特别板块,邀请20多个品牌用年轻的创意与手工艺碰撞,产生新的花火。

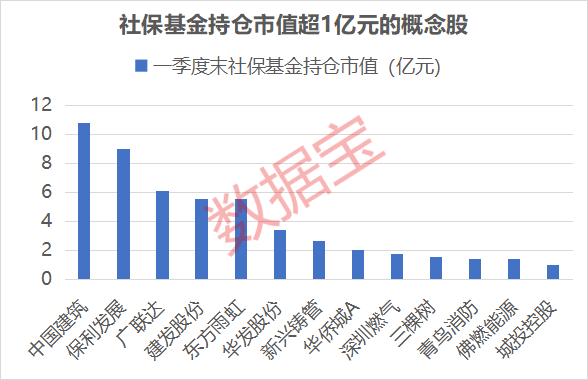

城中村改造或撬动万亿市场,社保基金重仓这些概念股

城中村改造或撬动万亿市场,社保基金重仓这些概念股

那些被伪装成树、蜂窝的公用设施,是需要破解的城市秘密

一栋知名地标大厦外观上的美学和建筑风格仅占故事的1%,人们视线之外的99%才是更有意思的。