分享到:

- 微信

- 微博

灾害无情,尤其是地震这种突发和难以预测的自然灾害。地震发生后,救援工作对于减少地震造成人员伤亡和财产损失十分重要,救援进展亦牵动各方人心。

继2008年汶川大地震后,四川地区近日再度爆发强地震。据中国地震台网测定,8月8日21时19分在四川省九寨沟县发生7.0级地震,震源深度20千米,四川、重庆、甘肃、陕西等省市震感明显。截至9日下午3点,九寨沟7.0级地震已造成19人死亡,217人受伤。

地震发生后,中央高度重视,国务院抗震救灾指挥部启动应急响应,派出现场应急工作组赶赴灾区;电力企业及时恢复九寨黄龙供电;通信央企开通寻亲热线,开展应急抢险;多家央企调集人员物资投入救援。军队、消防官兵、医疗团队以及社会人员赶赴救援现场。

可以说,对于这次地震灾害,各方快速应对值得称赞。本次九寨沟地震让人很容易联想到2008年的汶川大地震,相比当年,这一次地震救援应对更有序,首批救援队伍迅速到达现场,为救援工作争取了宝贵时间。这也说明,在过去的灾难中我们积累了宝贵的应急救灾经验,应急能力和反应速度近年来有了很大提升。

地震是能够造成生命财产损失惨重的自然灾害,且灾害甚至不限在震中及其周围区域。要减少地震带来的损失,很多人第一时间想到的是预测地震。不过很遗憾的是,地震预测至今未能实现,且能否预测尚处于争议之中,从近几十年数次大型地震来看,即便是科技水平高的发达国家,也鲜有能提前预测成功者。

中国是一个幅员辽阔的大国,自古至今发生地震次数不少,史书对于“地动”、“地崩”多有记载。其中明朝嘉靖年间陕西华县大地震,波及11省130余县,死亡人数有记载的就超过83万,为世界地震死亡人口之最;1976年的唐山大地震,造成24万余人死亡,16万余人受伤,为20世纪世界上地震造成人员伤亡之最。之所以造成这么大的伤亡,除了地震强度巨大外,技术等原因造成救援困难,也是原因之一。

换言之,救援工作乃降低地震损失的重中之重。近年来,世界工业化水平急剧提升,高科技不断发展和运用,这对于地震救援工作带来了巨大便利。挖掘、起重设备逢山开路、清障施援,高科技运用能迅速掌握灾区情况。以地震频发的日本为例,作为科技发达国家,政府在救援时注重采用多种科技手段,包括各式各样的救援机器人、无人机等,将灾难损失降到最低。

当然,每一次救援都存在可以改进之处和值得吸取的教训,此次九寨沟地震亦不例外。虽然较9年前救援速度和能力均有提升,但也出现了一些需要注意事项和新的问题。一方面,后方的部署和指挥需要考虑周全,颇为显著的是车辆进出问题,因灾区地形复杂、情况多发,因此需要限制车辆出入,让有限的运力保障救援车辆的进出,防止出现堵车事件耽搁救援进展。

另一方面,高科技在救援工作中发挥越来越重要的作用,比如无人机能够实时且全面拍摄现场情况,但也需要避免高科技运用带来负面影响。空运救援是高科技运用的代表,然而,因航路问题、山区狭窄以及无人机调查灾情,空军运力受到限制,甚至有社会个人的无人机擅自使用,影响空中交通秩序,这些需要予以规范,尽可能让高科技发挥效用,减少负面影响。

总之,地震已经发生,唯有尽可能周全布局、利用好工业设备和高科技,做好救援工作,将灾害损失降至最低。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

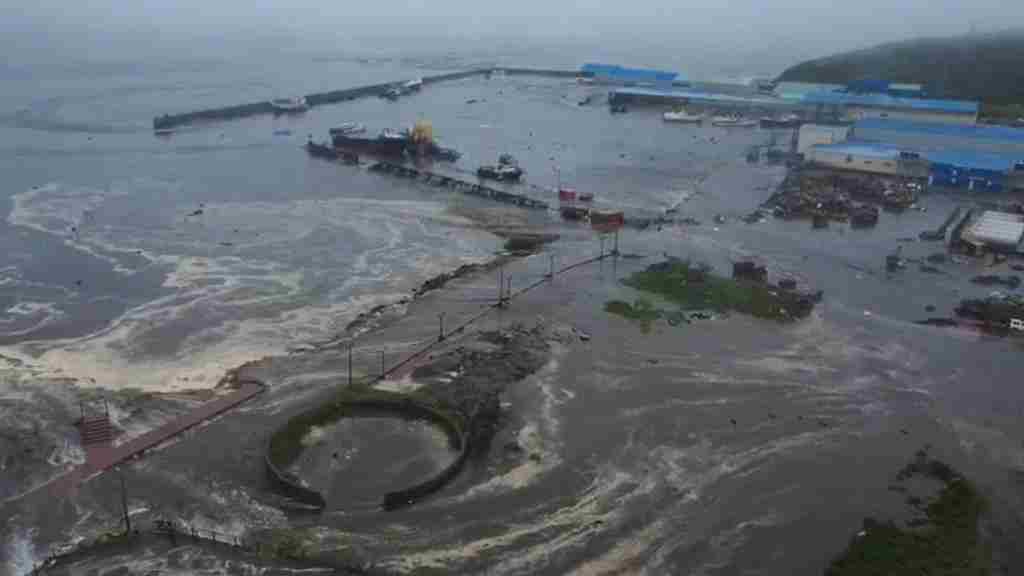

堪察加遭遇73年来最强地震 海啸波及多国 地球进入“震动模式”?

自该地区1952年发生强震以来,俯冲带积累了巨大的地震潜能。该机构另一位专家说,7月30日的地震很可能完全释放了这一段俯冲带数十年来积累的应力。

堪察加东岸远海地震震级修正为8.7级,堪察加地震不会对我国造成灾害性影响

自然资源部海啸预警中心综合分析判断,地震可能会引发越洋海啸,但不会对我国沿岸造成灾害性影响。

广东清远市发生4.3级地震,广州、深圳等地有震感,暂无人员伤亡报告

此次地震震中距广州市55公里。地震发生后,网友反映,广州、中山、佛山、深圳、珠海等地有震感。

重庆石桥铺电脑城楼下突发火灾,官方回应来了

重庆石桥铺电脑城楼下突发火灾,官方回应来了

四川成都市崇州市发生3.9级地震

6月1日16时02分,四川成都市崇州市发生3.9级地震。