分享到:

- 微信

- 微博

据《大河报》10月27日报道,8年多时间里,河南省南乐县青年胡电杰因故意杀人罪被4次判死缓并赔偿附带民事诉讼人巨额经济损失,然而,4次判决均被河南省高级人民法院以事实不清、证据不足裁定撤销,发回重审。

4次判刑,4次发回重审,历时8年多的时间,至今没有得到终审判决,并将继续第5次判决,这放在世界司法史上,也堪称“奇迹”。然而,这个“奇迹”放在我们当下的司法环境中,却平常不过。据《华商报》报道,陕西省横山党岔镇枣湾村村民王宏仁等人因牵涉进一起命案中,在历时9年的时间里,法院4次判决,4次发回重审,至今真相仍然不明;据央视报道,黑龙江省塔河县丁志权被羁押了11年,法院3次判决,3次发回重审。

这种对于被告人无休止的发回重审,法律依据何在呢?《刑事诉讼法》规定:“原判决事实不清楚或者证据不足的,可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判,发回原审人民法院重新审判。”法律对于发回重审开了一个口子,司法机关就滥用这一权力,对于所谓“事实不清、证据不足”的案件,无休止地发回重审,直至找到证据让被告人足以定罪方罢休!

笔者认为,这种无休止的发回重审,是对诉讼期限的规避,是对被告人的严重超期羁押,进而对被告人合法权益产生严重侵犯。翻遍所有的法律条文,都不能找出对被告人可以羁押八九年的规定,更遑论11年了。羁押如此之长的时间,对被告人是非常严重的超期羁押。然而,这种超期羁押却被“发回重审”规避了,因为,每一次发回重审,下级司法机关和上级司法机关的时间又重新计算。也许,正是意识到发回重审对于羁押期限的规避,早在2003年,最高法院就下发通知,称“第二审人民法院经过审理,对于原判事实不清楚或者证据不足的案件,只能裁定撤销原判一次,严格禁止多次发回重审”。无奈上有政策、下有对策;何况,法律没有明确规定,而通知随着领导人的更换和领导人注意力的改变而威慑力呈递减之势。

这种无休止的发回重审,也是对“无罪推定”原则的背叛。法律规定,对于事实不清、证据不足的案件,法院应当作出无罪判决,这是“无罪推定”原则的重要体现,也是人权保障的重要体现。然而,上级法院以“发回重审”将这一原则给抛到九霄云外了。

尽管发回重审造成严重超期羁押,尽管发回重审践踏了“无罪推定”原则,但上级司法机关却仍然一次次发回重审,这到底是怎么回事呢?

我们注意到,那些屡屡被发回重审的案件,要不是命案,要不就是当地党委、当地政府关注的重特大案件。当地党委、政府和警方认为被告人就是罪犯,上级司法机关也不敢怠慢。因为,这些案件受到被害人家属关注、民众关注,党委、政府更关注,如果轻易下了“无罪”判决,司法机关不好交代。于是,往往是为了配合党委、政府的态度,只能一次次发回重审。通过发回重审,事实上让那些被告人接受惩罚——处于羁押状态本身就是一种惩罚;同时,随着时间的流逝,让侦查机关搜集到更多有罪证据,或者即使找不出任何证据了,也可以慢慢地转移被害人家属和社会民众的注意力。

只是,除了可以听到被告人在祈祷公正外,我们还能听到法治在哭泣。

(杨涛,江西省赣州市人民检察院)

特朗普威胁对铜和药品开征新关税,缘何要对美方“232调查”提高警惕?

美方还打算对药品、半导体以及其他多个特定行业征收新的关税。

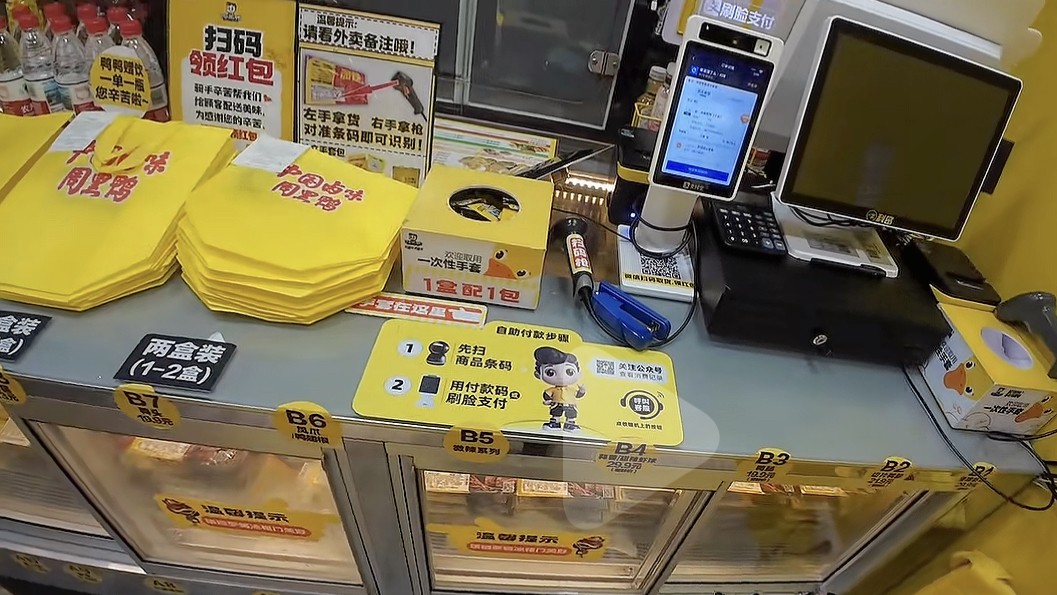

商家远程管理下,无人仓订单缘何成骑手“雷区”?

骑手表示,从他个人体验看,最近一两年开始出现无人仓订单。

十三届全国人大华侨委员会副主任委员罗保铭被提起公诉

十三届全国人大华侨委员会副主任委员罗保铭被提起公诉

未雨绸缪!储蓄率创一年新高,美国消费者缘何开始存钱

对等关税前的短暂报复性消费结束。

跑赢AI、机器人等热门赛道,黄酒板块缘何逆袭爆火?

陈年黄酒跑赢新兴科技,拉长时间来看,黄酒指数今年以来大涨51.67%,大幅跑赢人形机器人、DeepSeek、宠物经济、减速器等热门概念指数。