25天9次发射!中国商业航天冲刺“中国版星链”

率先跑通低成本与大运力闭环的玩家,才可能真正掌握未来太空经济的话语权。

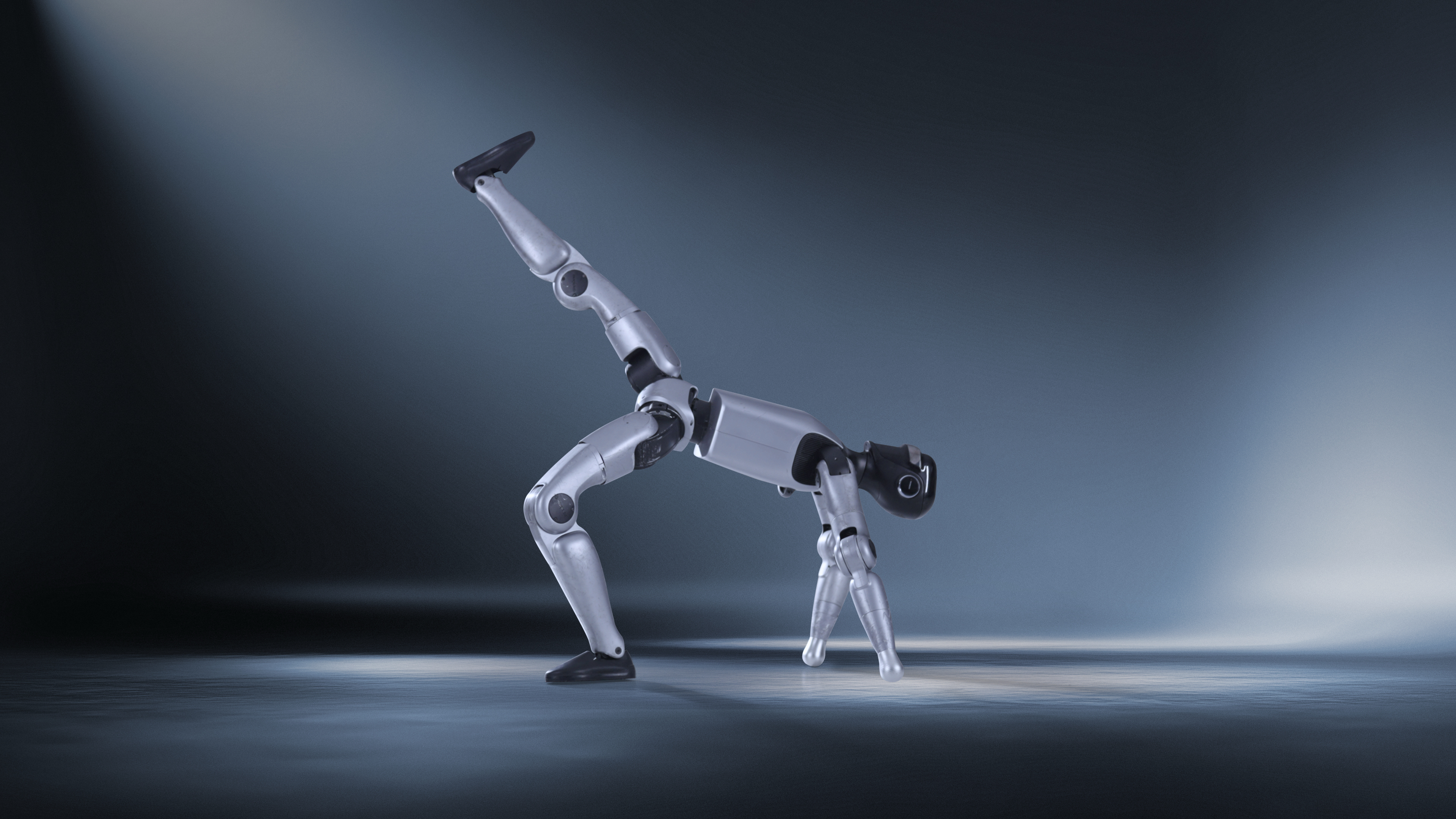

宇树、松延出战!人形机器人 “奥运会” 开赛,500个机器人争夺26 金

“我们都在见证历史。”

复牌即涨停,“智元热”还能烧多久?

尽管公告冷静克制,但市场对上纬新材的热情以及对智元机器人的想象,一直没有停止。

在WAIC倒可乐的机器人,明天要进厂打工了

企业期待别拖后腿。

机器人扎堆WAIC:机器人能干活背后的“真”与“伪”

当“能动手”成为标配,哪些是真正指向市场刚需、具备商业化价值的“真干活”?又有哪些只是包装成场景的“伪需求”?

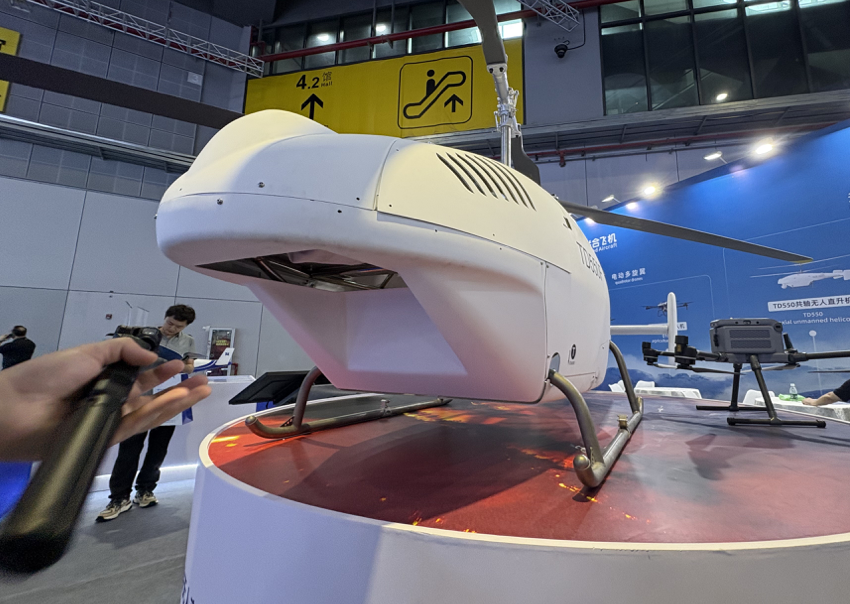

“空中的士”拿下千架订单,低空经济从能飞到赚钱还有多远?

一边是热度居高不下的订单与展会热潮,一边是漫长而昂贵的取证与落地门槛。

上亿元投入,人形机器人零部件何时结束“手搓时代”?

自动化投入的前提,是企业产值提升后带来的BOM(物料清单)成本下降,能够覆盖设备投资。

争投百亿机器人独角兽:京东VS美团,要砸钱也要抢场景

热钱涌入很快,但真正跑出来的,往往是握住场景的人。

宇树相关概念股集体拉升,部分公司机器人业务占比不足1%

有上市公司曾披露,机器人零部件相关占比仍低。

抢滩东南亚,中国航空发动机商业化破局

商业化订单取得进展的背后,是一场围绕“飞得远、飞得快、拉得多”的技术硬碰硬。

机器人八天吸金超20亿:资本趋务实,企业拼落地

资本押注的不只是想象力。

郑星语

第一财经科技组实习记者。