分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

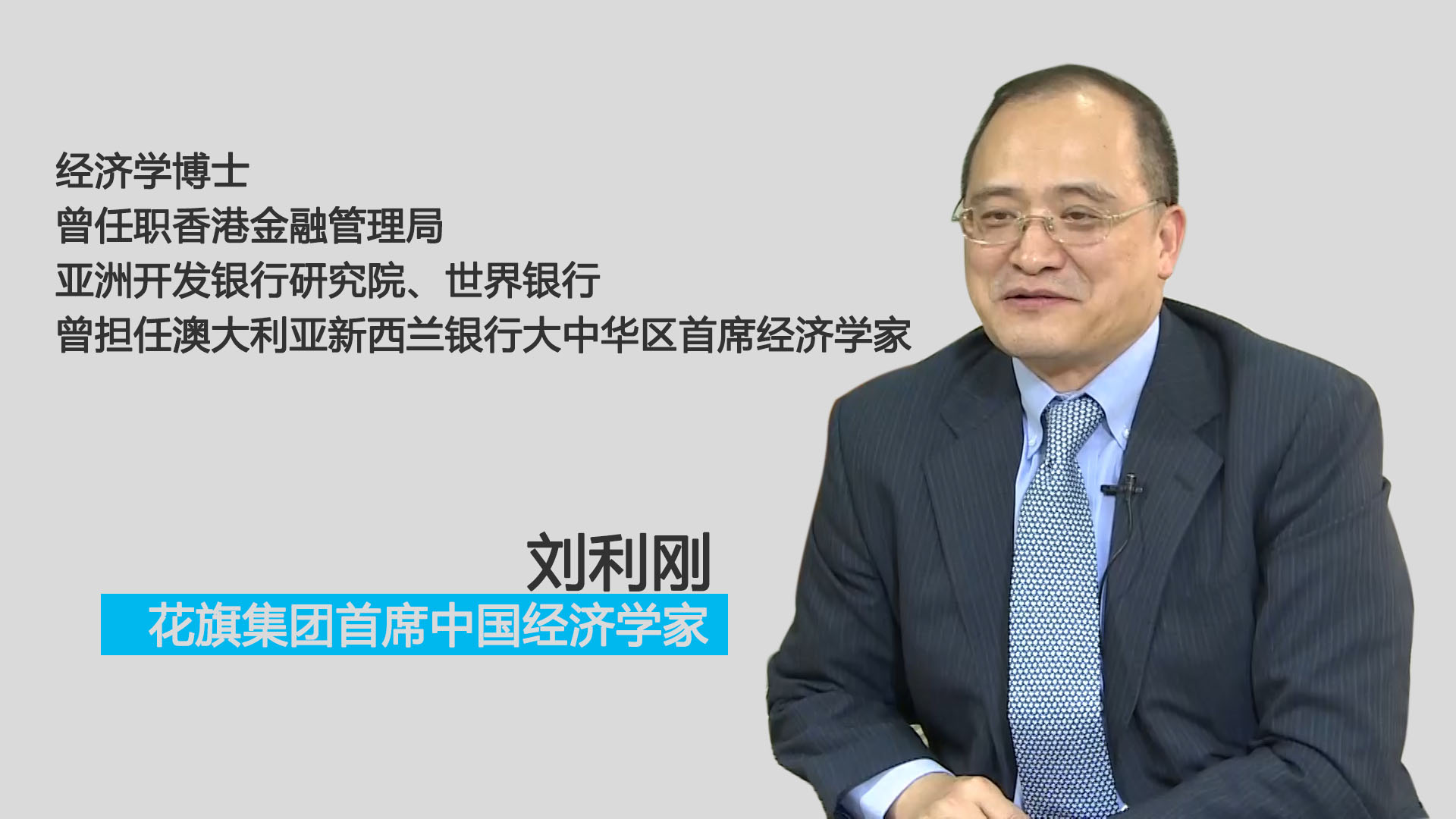

刘利刚

花旗集团首席中国经济学家

经济学博士

曾任职香港金融管理局

亚洲开发银行研究院、世界银行

曾担任澳大利亚新西兰银行大中华区首席经济学家

第一财经:如何看待改革开放四十年来中国经济发展的成果?

刘利刚:在改革开放的四十年中,中国经济发展取得了巨大的成果。无论是中国的经济体量,还是我们的人均收入,从当初不到一百美金到现在将近九千美金,未来应该会很快突破一万美金。除了这些数字,从我自身的角度来说,也有很深的感触。在我们当初到美国留学的时候,家里都很难支付起留学的费用,现在美国一些大学相当一部分的学费都是由中国家庭支付的,从这里就可以看出中国国力的提升。所以确实改革开放给我们这代中国人带来的改变是非常大的。所以如果中国能继续这样改革的话,我们预测到2025年,中国和美国GDP的规模应该就大致相当了。

第一财经:您在香港金融管理局,亚洲开放银行包括世界银行都工作过,在这些国际化机构也做了很多研究。根据你们的研究结果,中国能从一个相对封闭市场走向开放的最主要动因有哪些?

刘利刚:我们当时中国人在国际组织工作人数是比较少的,现在再去这些机构,中国已经成为非常重要的成员,中国的工作人员也非常多,担任很重要的职务,这是一个很大的变化。你可以看到,随着中国国力的快速提升,中国在积极参与国际机构的治理。所以从这个角度说,中美之间不应该是对立矛盾的关系。

第一财经:根据您的观察,这些大的国际机构对于中国的态度是不是也在四十年间发生了比较大的变化?

刘利刚:的确是这样,在四十年前,外资机构在中国几乎为零,他们在中国的利润也为零。但是四十年一切都改变了,最近我们对美资机构在华的运营做了一些研究,我们发现,现在的美资机构普遍认为中国是他们在北美之外,非常重要的一个市场,如果看美资机构在华的销售的话,大概是 6290亿美元,远远大于中国对美国的贸易顺差。所以可以看到,四十年后的中国已经成为美国公司一个不可或缺的市场。如果你再看一些欧洲国家的话,他们把中国的公司看得比美国公司更加重要,所以我觉得中国改革开放的发展不光为自己的国民带来了很大的好处,也为全球的这些跨国公司带来了巨额的利润。

第一财经:这两年中国一个比较重要的转变是中国资本项目的开放已经让步于中国基本市场的开放,这样战略转型的意义在哪里?

刘利刚:这个转型很重要。在前一个阶段,我们有一个开放资本账户的政策,但是后面看到的一些状况并不是那么满意。因为在人民币升值的时候,很多的钱会进入中国市场,让我们的外汇储备越来越高,但是当人民币出现贬值预期的时候,我们又看到资本的大幅流出,这对金融市场的稳定出现一定的冲击。所以十九大之后一个很重要的政策,我们会更加强调我们的金融服务业和金融市场对海外市场的开放,我们希望外资能够进入中国市场,来参与中国金融上的发展。在这样的一种状况,风险就得到有效控制,因为到中国营运就必须遵守中国的制度,同时他们的进入也会引入竞争,促进我国的金融体系变得更加有效率,在风险管理方面也会有更快的提高,所以我认为这样政策的转变会让我国的金融体系变得更加健全,有更强的风险抵御能力。

文章作者

科学调度、精准施策、靠前发力,确保明年实现“开门红”!2026年上海各区工作思路座谈会召开

因地制宜培育发展新质生产力,持续提升产业韧性和竞争力。

海南历史性封关启动:6600项商品零关税

“努力把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户”。

更好形成全市发展“一盘棋”!两整天的上海市委学习讨论会上,陈吉宁强调改进这些工作方法

顺应数字化智能化绿色化发展,持续保持转型先机。

中央财办发声!明年将根据形势出台增量政策;促进居民收入增长和经济增长同步

2025年我国主要经济指标表现好于预期,经济总量预计达到140万亿元左右。

龚正主持召开2026年经济领域工作思路座谈会

聚焦重点、精准发力,巩固拓展经济回升向好势头!