分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

针对权威医学期刊《新英格兰医学杂志》(NEJM)4月10日在线发表的一项瑞德西韦同情用药的回顾性分析结果,中日友好医院曹彬教授团队和武汉大学病毒学国家重点实验室主任蓝柯教授对瑞德西韦的最新研究结果发表评论文章。

该研究结果是瑞德西韦同情用药项目中截至目前的最高质量数据。但是由于缺乏对照组,因此不能作为最终评价结果。文章作者强调了较高症状改善率和较低病死率的数据是否科学有待评价。

曹彬为通讯作者在NEJM上最新发表的评论文章称,瑞德西韦同情用药研究文章的数据与瑞德西韦的使用能否建立直接联系仍需慎重。瑞德西韦治疗重症患者的评估疗效需要等待仍在进行的随机、安慰剂对照临床试验(RCT)结果。中国主导的两项瑞德西韦试验将在4月27日结束。

13%病死率可靠性需要打问号

这项瑞德西韦同情用药文章纳入分析了53例来自美国、日本、加拿大和欧洲(意大利、法国、荷兰)的重症新冠肺炎患者中,68%的患者在氧气支持类型方面得到改善,有创通气患者的死亡率降至18%,重症患者病死率13%。

曹彬团队认为,首先重症患者病死率13%这一数据是否可靠需要打上问号。文中提及拟对纳入研究的患者随访28天,但从数据显示中位随访时间为18天,至研究截止明确死亡或出院结局的患者仅有32名。在这些明确死亡或出院结局患者中,病死率为23%,进一步按照是否接受有创通气分组,病死率则分别为43%和6%。

此外,文中提及的两个概念临床症状改善和氧气支持分级改善应予以区分,在结果中重点强调了68%患者氧气支持分级得到改善,而非临床症状改善。

曹彬教授团队表示,治疗的整体效果是自发改善、非特定反应和特定治疗效果的总和,若不设置对照组,无法得知患者病情的改变是由于瑞德西韦本身的疗效,还是新冠疾病本身疾病自然转归的作用或瑞德西韦的安慰作用。

这项研究结果解读应更多地局限于53例新冠疾病患者疾病进程情况,与之前的病例报道区别是这些患者大部分(75%)接受了为期10天的瑞德西韦治疗,而不应将患者病情的改变直接归因于瑞德西韦。

全球临床试验最大不同在于治疗窗口

曹彬教授在3月31日的一次公开网络交流中,把中国的瑞德西韦临床试验与世卫组织、美国国立卫生研究院(NIH)的临床试验进行比较称,最大的不同在于治疗窗口(treatment window)。“我们采用严格的招募标准,我们认识到只有采用早期患者才对实验结果是有效的。”曹彬教授说道,“NIH和世卫组织没有对治疗窗口期有要求。这是我认为中国、NIH、WHO实验最大的不同。”

根据曹彬教授的瑞德西韦临床试验,重症患者招募的治疗窗口期为小于12天,轻症患者治疗窗口期为小于8天,也就是从患者发病到这一期间,患者没有接受过任何其他治疗。这也为中国瑞德西韦的患者招募带来难度。但世卫组织和NIH的研究没有这一窗口期的限制。

武汉大学病毒学国家重点实验室主任蓝柯教授在另一篇发表在NEJM评论文章中指出,应注意到各国的住院标准、治疗流程、医疗设备、支持性治疗等存在较大差异,死亡率的比较需要更为严谨的对照。还应注意该研究观察到60%的副反应,部分患者出现严重副反应,因此药物需在医疗条件保障的情况下使用。

蓝柯教授还指出,该研究虽然显示了瑞德西韦似乎具有一定的改善效果,但缺少安慰剂组或不用药组的对照观察,缺少病毒载量、排毒时间等重要的病毒学指标评价其抗病毒疗效。“像瑞德西韦这种阻断新合成的病毒RNA的药物,在病毒载量相对较低的感染早期或轻症病人中可能具有更好的疗效。” 蓝柯教授指出。因此,对瑞德西韦在新冠治疗中的效果目前还只能持谨慎的乐观态度。

他同时称,瑞德西韦对埃博拉病毒的聚合酶具有更好的亲和力,但冠状病毒编码了一个具有纠错能力的核酸外切酶,目前不知道这是否会影响瑞德西韦对新冠病毒的抗病毒效果。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

辉瑞血友病药物出现患者死亡,公司回应

根据目前的了解和迄今为止收集的总体临床数据,辉瑞预计不会对接受该药物治疗的患者的安全性产生任何影响。

出口增长9% 杭州最新外贸数据出炉

杭州对大洋洲、非洲、“一带一路”沿线等保持两位数增长。

国产物联操作系统电鸿登上“电力杆”,它正在改变电力行业

全国首个电力物联操作系统部署两年后,正在改变电力行业最基础的工作方式。

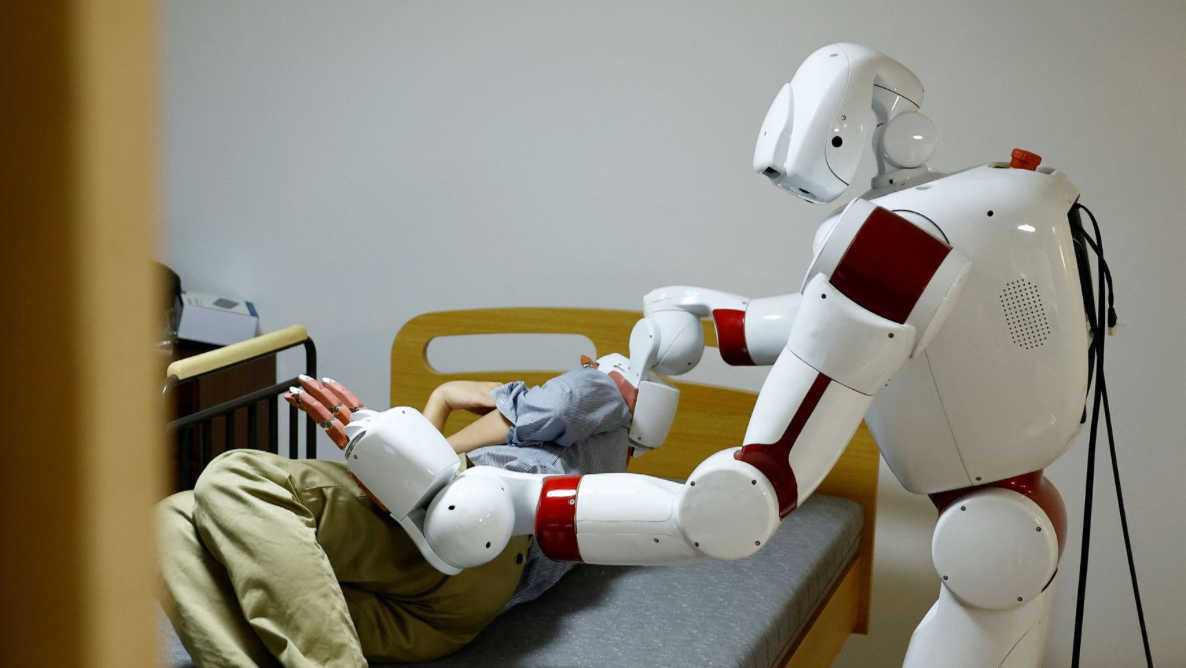

AI与物联网驱动美国老年护理服务谋改革︱鞠川阳子话养老

财政压力和市场的变动,迫使美国的老年护理行业不得不尝试在政策和商业层面推动双重转型。

“双速”困境下,需重塑ESG评价标准

不同国家、地区在推进速度、政策力度和企业响应程度上存在显著差异。