分享到:

- 微信

- 微博

在过去全球化高度发展的十几年中,由于发达经济体纷纷进行去工业化,新兴市场不断承接发达经济体的产业转移。高收入国家制造业占比从接近18%的高位下滑至14%不到的水平(图1),下滑斜率也远比全球制造业占比的下滑速度要快。在此背景下,以中国为代表的新兴市场利用廉价劳动力和资源要素参与全球分工,形成了“新兴市场生产,发达经济体消费”的格局。发达经济体因此而债台高筑,引发了次贷危机和欧债危机。尤其在08年次贷危机之后,全球出现了“经济再平衡”的新趋势,发达经济体一方面通过缩减需求来降低债务,另一方面试图通过“再工业化”来解决本国巨大的贸易赤字和失业问题。近年来全球贸易保护主义是这种“全球再平衡”的极端表现。工业自动化也为这种产业链的变化提供可能,因为发展中国家的廉价劳动力不再是全球产业链布局的决定因素。

再工业化与去工业化在本质上是一个相伴随的概念,二者可以视为一个硬币的两面,本质上都是资本的再配置的过程。其中,再工业化侧重于将资本投向生产型产业,去工业化则侧重于将资本投向服务型产业。因此,我们想通过对再工业化的前置阶段----去工业化的研究,完整的梳理一次全球工业化的发展历程。

去工业化是经济从工业社会向后工业社会转型的重要阶段,但表现形式并不完全相同

根据配第-克拉克定理,随着经济的发展以及生产率的增长,人均国民收入水平越高的国家,农业劳动力在全部就业劳动力中的份额相对越小,而第二、第三产业的劳动力所占份额相对越大;反之,人均国民收入水平越低的国家,农业劳动力所占份额相对越大,而第二、第三产业的劳动力所占份额相对越小。在此过程中,人均收入水平更高的发达经济体就会经历典型的去工业化阶段。而卡尔多主义则将制造业部门产值份额的增加过程称为工业化,将制造业比重份额的下降视为去工业化。在此过程中,经济结构的变化将使生产要素在部门之间进行转移,社会全要素生产率或将因此提高。

目前的既有研究中对于去工业化的分类也较为多样,在简单归纳汇总后,可以大致把去工业化分为以下几类:第一,从去工业化的结果来看,分为劳动力结构去工业化和生产去工业化。劳动力结构的去工业化即就业从第二产业流向第三产业;生产去工业化即产业增加值对经济的贡献由第二产业转为第三产业。第二,从去工业化范围上来看,分为总量型去工业化与结构性去工业化。总量型去工业化往往对应着劳动力结构与经济产出的同步去工业化,是范围更大、程度更深的去工业化状态;而结构性去工业化所对应的就业去工业化与产出去工业化程度偏弱,是有选择的对特定的工业部门进行去工业化;第三,从去工业化的主导对象来看,分为政府主导型去工业化与市场主导型去工业化。但是,而政府主导的去工业化与市场主导的去工业化并没与一个确定的结果指向,无论是较为彻底的总量型去工业化还是程度稍弱一点的结构性去工业化,均可能发生在政府主导与市场主导的去工业化过程中,而去工业化的结果既可能偏向就业去工业化,也有可能偏向产出去工业化。

考虑到政府主导的去工业化与市场主导的去工业化所引发的结果较为复杂,所以本文主要从去工业化的程度与范围上来讨论总量型去工业化与结构型去工业化;以及在这两种去工业化过程中,劳动力结构与产出水平的不同表现。

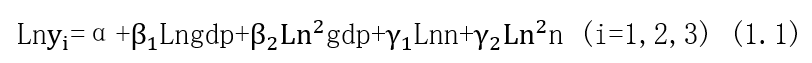

首先,对于总量型去工业化,即较为彻底的去工业化,也就是一国的制造业就业人数占总就业的份额和制造业增加值占GDP的比例双双出现持续下降。根据钱纳里的结构变迁理论(公式1.1),当人均GDP与总人口数n变动时,反应产业占经济总量的比重的![]() 也会随之调整。从钱纳里的理论来看,一国经济结构的转变划有三个发展阶段,一是初级产品生产阶段,二是工业化阶段,三是发达经济阶段。在从工业化阶段向发达经济阶段转变,可以从供需两个角度得到实现:一方面,从需求端看,随着人均收入的增加,制造业产品的收入弹性将会逐步降低。当人均收入超过某个临界点后,市场对于制造业产品的需求将会开始下滑。另一方面,从供给端看,当一个国家从初级工业化阶段迈向更高层次的经济发展阶段时,要素投入的综合贡献将会出现明显减少,其中也包括了劳动力投入的减少。而劳动力及其他要素投入在第二产业中的减少,将会从经济全面去工业化的角度反映出来。

也会随之调整。从钱纳里的理论来看,一国经济结构的转变划有三个发展阶段,一是初级产品生产阶段,二是工业化阶段,三是发达经济阶段。在从工业化阶段向发达经济阶段转变,可以从供需两个角度得到实现:一方面,从需求端看,随着人均收入的增加,制造业产品的收入弹性将会逐步降低。当人均收入超过某个临界点后,市场对于制造业产品的需求将会开始下滑。另一方面,从供给端看,当一个国家从初级工业化阶段迈向更高层次的经济发展阶段时,要素投入的综合贡献将会出现明显减少,其中也包括了劳动力投入的减少。而劳动力及其他要素投入在第二产业中的减少,将会从经济全面去工业化的角度反映出来。

其中, yi是产业占经济总量的比重,可以反应产业结构的调整;n是总人口数,gdp是人均实际GDP。

其次,对于结构性去工业化,即一个国家或地区通过实施产业结构调整,如加大技术革新,淘汰劳动密集型传统制造业,提高技术密集型产品生产比例。根据库兹涅茨的现代经济增长理论,产业结构的变动受人均国民收入变动的影响,技术进步是导致产业结构出现转变的关键因素。也就是说,结构性去工业化是一国通过不断的研发生产, 在推动本土高技术企业不断发展的同时,对外转移低附加值的产业,通过技术革命来推动产业结构的调整。从这个角度来看,结构性去工业化是同时实现经济可持续增长以及充分就业的良性去工业化表现,我们可以称之为“积极去工业化”。

在以上两种工业化类型之外,还存在一种去工业化的地理学现象。基于地理学的去工业化现象主要与产品的生命周期理论为主。根据定义,产品需要经历一个开发、引进、成长、成熟、衰退的阶段。而这个周期在不同的技术水平的国家里,发生的时间和过程是不一样的,期间存在一个较大的差距和时差。这一时差的出现,导致发达经济体在本国需求已经饱和且要素成本不断攀升之后,市场出现自发性向外产业专业的现象,即向要素成本更低且对初级制成品需求更大的新兴市场进行产业转移。

但产业转移与去工业化并不完全相同。产业转移只是去工业化的一种表现,二者在本质上并不完全一致。从结构主义政治经济学看,去工业化所造成的产业结构的变动只是表象和结果,其背后是公共部门的财政开支结构以及人口与年龄结构。在资本主义从工业社会向后工业社会进行转型的阶段,去工业化现象的出现是经济结构调整所必需经历的一环。

从供需及技术革命的角度看待去工业化现象的出现

首先,企业盈利下滑是导致去工业化出现的直接原因。由于部分发达经济体受限于自身经济体量较小且资源匮乏,无法在国内消化土地、劳动力等要素成本的上涨压力,企业生产效率与实际工资增长下滑,生产过剩和资本过剩在此过程中不断恶化。由成本过高以及生产过剩而导致企业利润率不断下降,企业难以在既有行业再次进行投资扩张。在此背景下,为了寻求更低的要素成本,部分发达经济体选择将初级制造业产业向外转移。同时,为了解决本土产能过剩的问题,在不新增投资的同时,资本陆续涌向包括服务业在内的新兴行业。随着对外转移以及经济金融化的加深,最终部分国家的产业结构发生了较大变化,制造业占比明显下滑,最终体现为去工业化的深化。

其次,技术革新引起的制造业生产率的变化,推动去工业化进一步发展。一方面,由于几轮工业革命带动科学技术不断进步,推动劳动生产率大幅提高,美国的全要素生产率从1960年的0.72上升至1990年的0.86(图2)。这意味着制造业在保持原有劳动力结构(甚至降低原有劳动力占比)的情况下,也能够满足居民消费需求。另一方面,生产力的高效率通过要素转移传递到服务部门, 生产型服务的扩张就是产业升级的自然延伸,而生产型服务业效率的提升反过来又会推送高附加值的新兴产业进一步发展。这样一来,发达经济体本土的产业升级与生产型服务业的共同发展使去工业化进入良性循环。

再次,居民收入的提高导致需求模式出现变化,服务型需求的出现促进了资源的重新分配。从居民收入表现来看,美国平均时薪从1965年的2.58美元上涨至1980年的6.57美元,上涨幅度达155%(图4);同时,1965年美国后90%人口的收入份额占比为64%,而前10%人口的收入份额占比为29%(图5),贫富差距现象并不突出,居民消费结构较为健康。在此背景下,由于居民收入水平提高,居民对包括金融与地产在内的服务型需求大幅增加。在国内需求增长点转向服务业的背景下,为获取更高利润,资本纷纷大力发展以创新和高附加值为特征的服务业,第三产业的比重在此过程中大幅度增加。在此过程中,产业不断向服务化转型,经济从工业化逐渐转向经济金融化,去工业化速度也因此进一步加快。

此外,经济全球化推进国际贸易发展,去工业化进程不断加快。一方面,自1950年以来,全球贸易开放指数从20%的低位上升到2011年59%的高位(图6),全球化进程在此期间不断加快。全球化的扩大使国际分工从过去以垂直分工为主发展到以水平分工为主,各国在生产,流通和消费等领域相互联系,相互依赖,相互渗透,不同国家可以按照自己的比较优势来组织生产。在此过程中,发达国家利用自身的工业生产先发优势,在向要素成本更低的新兴市场国家转移劳动密集型产业的同时,进口更多的技术含量偏低的工业制成品以及劳动密集型产品与服务。通过推动制造业增长方式从要素驱动向创新驱动转变,发达经济体不断降低自身在初级制造业中的产业产品,并不断在高附加值产品生产领域的先发优势,去工业化进程因此加快。另一方面,强力的国际货币低位也在经济全球化的阶段为发达经济体提供了去工业化的一大助力。例如,依靠美元的全球货币优势(2019年美元在全球外汇储备的占比已经超过了半壁江山,图7),美国可以在本国大力发展第三产业的同时,参与全球制造业的生产分配。在全球经济一体化的背景下,美国对外直接投资的净输出,最终导致美国本土制造业发展不断收缩。

在提及去工业化的影响时,各类研究也褒贬不一。不同阶段、不同类型的经济体去工业化的结果不尽相同

去工业化时经济转型的必经之路,其优势是非常明显的:一方面,在全球经济一体化的背景下,发达经济体的中低端制造业向外转移的资本投资收益率高于在国内进行本土资本投资的收益率,由此而造成的直接投资净输出,可以使发达经济体在国外制成品市场保持比较优势。在总产能继续保持的同时,本国制造业增加值和就业的相对地位也不会出现太大降幅。另一方面,在工业革命已经完成的情况下,制造业企业将资本投入到以金融业为主的虚拟经济领域,有利于创造新的利润增长点。通过在虚拟经济领域的不断发展,资本可以在避开资源及生产周期的外在束缚,通过加杠杆不断实现资本增值。对企业而言,这一操作可以在实体生产低迷的情况下依然保持高额利润;对居民而言,虚拟经济的发展也可以提供新增就业岗位,使社会状态保持稳定。

当然,去工业化的弊端也是显而易见的:第一,以转移低端产业为主的结构调整,往往容易引发经济空心化下的产业失衡。由于缺乏技术优势,高新技术产业和现代制造业无法弥补传统制造业退出所留下的缺口,无法从根本上实现产业升级下的经济结构调整。第二,过度去工业化也会影响经济的可持续发展。由于第三产业的发展需要时间,在现代服务业尚未得到充分的发展的情况下,无法充分吸收从制造业流出的劳动力,社会就业率将因此下滑。同时,当劳动力从高生产率的制造业部门流向低生产率的服务业部门,也会使全要素生产率受到影响,削弱经济增长潜力。第三,过快去工业化也会加大贫富差距问题。在政策调整的过程中,由于劳动力素质无法跟上去工业化的速度,中低收入阶层难以从经济转型中获得实质性好处。工资收入停滞和资产价格暴涨导致贫富差距持续扩大,不仅低收入阶层生活艰难,连部分中产阶级也在开始滑入低收入阶层。

但是若将所有经济体的去工业化结果都混为一谈,显然有些过于粗放。即便去工业化对一国的影响有利有弊,但不同经济体依然会受到不同的影响。其背后的原因主要与该经济体在去工业化时的经济状态有关,即该国的经济发展水平是否能够支持其进入去工业的阶段。一方面,对于结构性去工业化的国家而言利大于弊。我们将这种去工业化模式称为“典型的去工业化”,即处在工业化后期、已经实现了现代化,且生产率和人均收入较高的国家(例如英美两国)。对于这一类国家而言,去工业化的出现的是一种正常的经济现象,也是经济中持续增长的必然结果。另一方面,对于尚未达到后工业化阶段,且生产率和人均收入水平偏低的国家而言却是弊大于利。我们将这种去工业化模式称为“早熟型去工业化”,即现代服务业尚未充分发展、高新技术产业无法有效对冲弥补传统制造业退出的弊端的国家(例如部分新兴市场国家)。对于这些国家而言,虽然去工业化确实优化了一部分经济结构,但并没有推动高端制造业的发展,无法弥补“去工业化”对其他经济部门带来的整体衰退影响。

在全球经济这块饼无法继续做大的情况下,发展内需来推动中国经济增长的共识逐步形成。中国目前人均GDP刚刚跨越1万美元的中等收入陷阱门槛,工业化水平和在全球产业链中的地位与发达国家依然存在较大差距,要实现中国经济增长的可持续发展,大力发展制造业将是决定性因素。虽然发达国家例如日本、德国等制造业占比大致在20%左右,但考虑到本国企业在海外庞大的制造业规模,实际上制造业对经济增长的贡献比表面数字要高的多。我们目前制造业占比大致与韩国相同,但目前韩国人均GDP已经超过3万美元,而我们刚刚跨过1万美元中等收入陷阱门槛。换而言之,如果要确保在2035年跻身中等发达国家行列,中国经济增长速度不能再按照此前的斜率下降。而要稳定在当前水平,保持制造业比重基本稳定是重要的前提。

在去全球化的背景下,过去发展中国家依靠廉价的劳动力来吸引海外直接投资,并通过出口导向的经济增长方式完成资本积累和实现赶超的模式不再有效。一方面,发达国家有较为雄厚的资本积累,启动新一轮工业自动化有较好的经济基础,因此新一轮制造业投资会从发展中国家转移到发达国家,从而导致那些工业化刚刚起步的发展中国家因为缺乏海外直接投资而面临经济增长放缓。另一方面,工业自动化将导致发展中国家的非技术工人大规模失业,相对薪资下降,并引发非技术劳动力密集型产品的价格下跌。由此导致的主要产出相对价格的下降将进一步带来不利冲击,削弱投资动机,并可能导致经济增长放缓。有鉴于此,从某种意义上而言,新一轮全球范围内的制造业革命可能会导致发达国家和发展中国家出现两极分化,那些没有搭上这班车的发展中国家可能陷入发展瓶颈,甚至经济出现倒退。

在十四五规划中,在强调“保持制造业比重基本稳定,巩固壮大实体经济根基”时,提出要在打造新兴产业链的同时推动传统产业高端化。这说明我们在发展制造业的大方向上是要兼顾新兴产业和传统产业。一方面,未来具有良好工业基础东部地区在人材、技术、资金的支持下,制造业更多转向具有高附加值和高技术含量的新兴产业,而传统制造业逐步向中西部地区转移,更多利用中西部相对丰富的劳动力和自然资源,从而确保国内具备完整的产业链可以应对任何潜在风险和不确定性。另一方面,在双循环框架下,中国制造业的发展也要通过一带一路等方式坚持走出去。鉴于一带一路沿线国家经济发展水平存在巨大差异,传统的亚洲“雁行模式”可以沿一带一路展开,利用当地优势资源来实现“构筑互利共赢的产业链供应链合作体系,深化国际产能合作”。

(本文作者为摩根士丹利华鑫证券董事总经理,首席经济学家兼研究部负责人章俊,共同作者摩根士丹利华鑫证券研究部高级经济学家李雪)

【一财号】是什么?——实践第一财经内容平台化战略,开放旗下全媒体平台的资源,依托多年来在财经领域积累的专家资源,与专业意见领袖共同致力打造一个财经领域高质量的思想交流、价值传播、能力成长的生态。

第一财经一财号获作者授权首发

版权及入驻合作请联系张老师13818218481或邮件1000V@yicai.com

文章作者

大电影票房创新高!吸新粉、娱乐化,F1有了更多“买单人”

F1在这个夏季再度掀起热潮,电影《F1:狂飙飞车》在中国内地延长上映一个月,中国内地市场成为该片海外最大票仓。F1赛事通过多种娱乐化方式吸引更多年轻粉丝和商业合作伙伴。

1.9万户竞争900个商铺!外贸人“押注”义乌新市场

义乌市场商铺“一席难求”的背后,是这座“世界小商品之都”自带的流量,也是中国外贸尤其是中小微外贸企业的韧性所在。

中企出海的人才瓶颈怎么破?临港打造“出海服务生态圈”

姚洋估计,现在中国的海外资产大概是GDP的一半左右,对照发达国家,还有非常长的路要走。

标普全球首席经济学家格伦瓦尔德:“不确定性”是今年主题词|2025夏季达沃斯

当前全球经济面临的不确定性主要源于美国及其贸易政策。