分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

圣诞要不要抵制,如今又成了站队的理由。记得我小时候,学校里也曾不鼓励甚至禁止洋节,后来抵不过巨大的商业需求,就没人在乎这事儿了。

其实大而化之地管圣诞叫“洋节”,就已经暴露了某种不求甚解的态度。“洋”者,大致可与“西方”等量齐观,正如那边曾用“眯眯眼”来“辱华”,这边也说过“洋鬼子”不是正常人种,膝盖不能打弯,大家“互辱”,在相互不了解又有冲突的时候,也没什么稀奇的。问题是,我们并不都是眯眯眼,并且眯眯眼在传统中国审美中也并不丑,反而有时是某种美的代表样式。这是当时歧视华人,并用他们心目中很丑的小眼睛来大而化之地表征这种歧视的西方人不能也不愿去深入了解的。反过来呢?

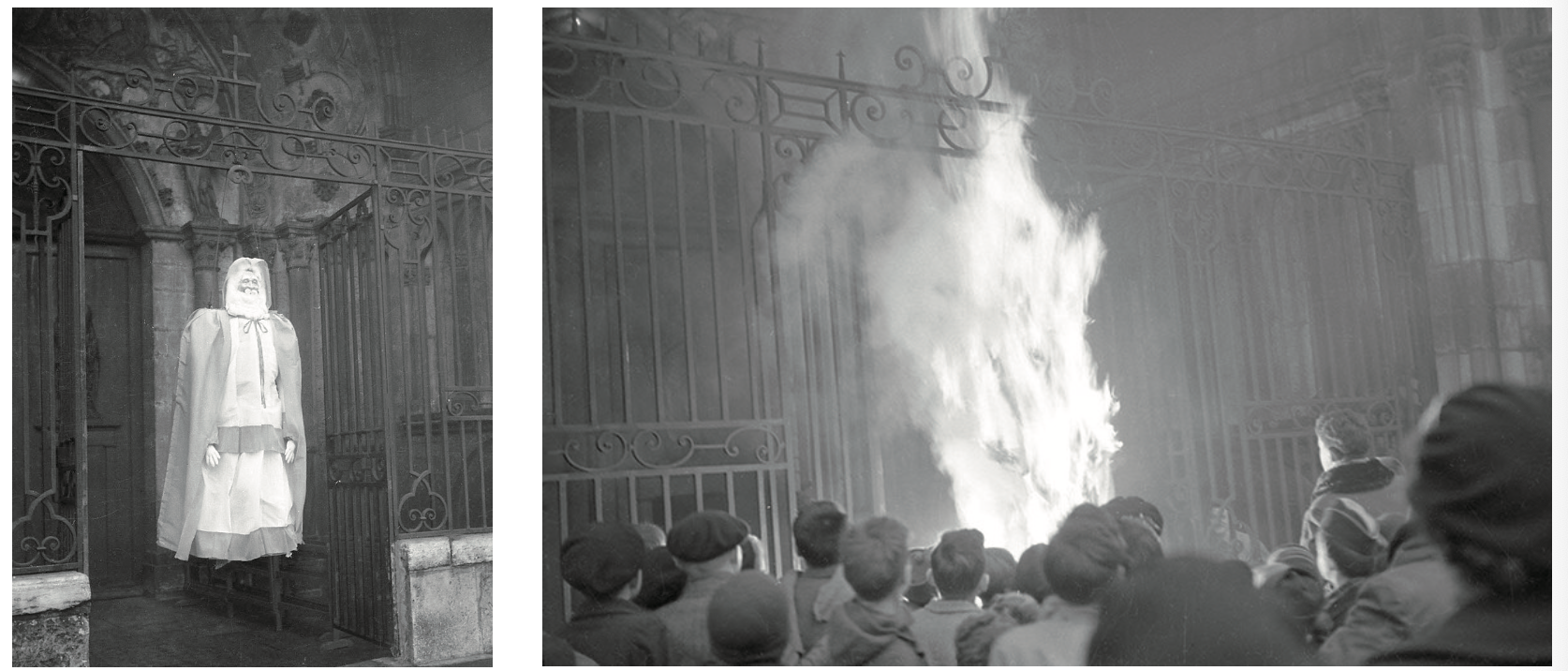

第戎大教堂前的“火刑”

刚好70年前,1951年的圣诞,法国发生过一件引起轩然大波的事情,成为法国第一大报《法兰西晚报》的头条新闻,所有法国媒体都就此事刊发了报道或评论,一时群情汹汹,其势更甚于我们这些天围绕圣诞的吵闹。并且说起来,这件事要比网暴之类在表现形式上更“凶残”,牵涉的层面也更广更深。

那年12月24日的《法兰西晚报》大标题是这样的:

“在教徒们的孩子面前

圣诞老人于第戎大教堂前庭

被处以火刑”

据报道,前一天下午三点,一个圣诞老人(当然是布做的模型,否则就变3K党了)被吊挂在第戎大教堂前庭的栏杆上,并公开焚毁。老人著名的白色大胡子被火焰点燃,然后在滚滚浓烟中轰然倒地,围观群众爆发出雷鸣般的掌声和喝彩。

这个让人颇有些毛骨悚然的“处决仪式”,是在数百名的孩子面前进行的,而教堂里的教士们——此前他们曾指控圣诞老人是“篡位者”,属于异端邪教——默许了这一过激行为。

其后,主事者发布了一封公开信,其中写道:

“250名孩子代表教区内所有挺身对抗谎言的基督教家庭,集结在第戎大教堂的大门前,焚毁了圣诞老人。

这不是一项余兴表演,而是一个具有象征意义的动作。圣诞老人成为祭品,以身殉道。事实上,欺瞒哄骗的谎言并无法唤起孩子的宗教情怀,而且无论如何都不是一种教育的方式……对我们教徒而言,圣诞节应该只是一年一度庆祝救世主诞生的节日。”

这乍听上去非常古怪——圣诞不是“洋节”么?法国不是和英美一道,属于正宗得不能再正宗的“西洋”么?法国人怎么会突然失心疯一样要烧死自己的“神仙”,还指责那是邪教?

所以就像西方人搞不清(也不想搞清)“眯眯眼”一样,我们如果大而化之地往那边瞄一眼,我们也不会了解圣诞和圣诞老人,里头有那么多曲里拐弯的名堂。

哄骗小孩的专用神灵

百度百科的圣诞老人词条,上来第一句就错了——“圣诞老人(Santa Claus)是西方神话传说中的人物”。曾在《法兰西晚报》上撰长文评论烧死圣诞老人事件的著名人类学家、结构主义巨擘克劳德·列维-斯特劳斯指出:

“圣诞老人穿着鲜红的服装,隐喻他是名王者。他的白色胡子、身上的毛皮和靴子、旅行时乘坐的雪橇,都让人想起冬天。他是位老人,在他身上体现了长者的仁慈和权威。所有形象都很明确。但是就宗教类型学的观点而言,他应该被归于哪一类呢?他不是一个神话人物,因为没有一个神话与他的起源和功能有关;他也不是一位传说人物,因为没有任何野史轶事与他相关。事实上,这位神奇而永恒的人物,永远保持同样形象,负有专属任务且周期性地复返,就像是家族的神灵。此外,在一年中的某些时节,他还受到孩子们以文字或祈祷为形式的崇拜。他奖赏好小孩,对于不乖的孩子则不予奖励,是某个特定年龄层心目中的神灵……圣诞老人和真正的神灵唯一不同之处在于,尽管成年人鼓励并用哄骗的手法使孩子相信圣诞老人的存在,但他们自己并不相信。”

换句话说,圣诞老人是个相对现代的“发明”——一个人们并不相信而只用于“哄骗”小孩的神灵,无疑是世俗时代的产物。圣诞节最初当然是给耶稣庆生的,是个完全基督教色彩的节日,但是圣诞老人在近代特别是到了现代对它相当彻底的渗透,使得这个节日就像圣诞老人这个形象自身一样,变成了“组装”出来的大杂烩。对于广义的基督徒(包括天主教、新教、东正教徒)而言,它当然还是一个纪念耶稣基督的宗教节日,但是对更广大的人群来说,它更像中秋那样的阖家团圆节,像春节和元宵那样的送旧迎新节,甚至像“双11”那样的购物狂欢节。圣诞老人在核心角色上对于耶稣基督的置换,当然带来了节日本身宗教色彩的极大淡化。那么法国那些保守的天主教人士对此持强烈的异议,就很好理解了。

事情还远不止于此。

注意一下1951这个年份。二战之后,欧洲“诸强”仰赖美国的“马歇尔计划”,才在遍地瓦砾和废墟中艰难地缓过气来。“马歇尔计划”自1947年启动,历时4年,刚好在1951年告一段落。傲慢的欧洲“诸强”,尤其是一度几乎被纳粹“灭国”(如果不算作为“法奸”的维希政府的话)的高卢雄鸡,不仅要靠粗俗的美国大兵来“解放”,而且还要靠他们的救济才能勉强度日,这份感激与屈辱“争辉”的复杂到极点的心情,今人恐难以体会。

其中的屈辱,很大程度上还因为一向自视顶级存在的“法式高雅文化”,在军事、经济和政治秩序都向美国人屈膝之后,同样面临着美国消费文化借“马歇尔计划”之便的全面输入,其中就包括美国过圣诞节的方式——各种动足脑筋的圣诞商品,以及最重要的,一个美式的圣诞老人Santa Claus。这就有点接近于我们如今某些人反洋节的心态了。说起来,在当时的法国,圣诞老人最受非议之处,是他越来越多地“入侵”公立学校,尤其是一度严格禁止宣扬他的幼儿园。

简明圣诞老人“形成史”

然而什么是美式的圣诞老人?圣诞老人是怎么变成“美式”的?其实当时的法国人也不甚了了。很大程度上,他们只是需要一个心理上不爽的替罪羊,就像当年的德国需要犹太人来做1930年代世界经济危机的替罪羊。如果他们有耐心——当然,处在特定局势下的人们从来都不可能有这份理想的耐心和视野——去仔细辨识,就会在圣诞老人的“形成史”上发现很多有趣的东西,特别是和自身有关的东西,而不至于急吼吼一把火烧死。

正如列维-斯特劳斯强调的,圣诞老人是“一个融合各种人物形象的产物,而不是各地保存下来的古老原型”。其中最重要的来源,是关于圣尼古拉的传说,特别是对烟囱和靴子的偏爱。然而这位乐善好施的圣人主教,教区却在小亚细亚——如今的土耳其,当时(公元4世纪)当属拜占庭帝国,也就是说,他所信仰的应该是希腊正教而非天主教,这就给我们一向以为纯西方的圣诞老人增添了一抹东方色彩。

其次的来源,是中世纪欧洲诸多节庆中的“欢乐教主”“疯癫教主”和“失控教主”这三个代表着狂欢的角色,其中前两者来自法国,后者来自英国(英国又是从罗马的农神节继承来的)。所以被1950年代的法国人认为是入侵者的圣诞老人,其实源头里相当一部分还在自身,并掺有少许东方色彩,而不完全是美国货。

至于美国人,则是从荷兰移民带去的Sintirklass(对圣尼古拉的转化)那里得到的Santa Claus,但在征服大西部的历史变迁中,又融入了印第安人对卡奇纳(katchina)仪式的信奉。所谓卡奇纳,是由一些穿戴特殊服饰和面具的人,来扮演神灵和祖先,他们定期返回所属的村落,在那里跳舞,惩罚或奖励孩子们。

这个融合了北欧和北美风俗的Santa Claus,其后“返销”欧洲,是因为二战期间美军驻防格陵兰岛和冰岛,不仅带去并传播了圣诞老人,还最终完成了他乘坐驯鹿拉的雪橇四处旅行的形象设定,进而“确定”了他的“住址”就在格陵兰岛。当然,如前所述,几年后“马歇尔计划”的开展,更令这个美式圣诞老人成为对圣诞节“移风易俗”的关键力量。

消费主义与“没有宗教价值的神话”

对照70年前法国那起“烧死圣诞老人”事件和我们今天的争议,可以让我们对事物各个复杂的甚至内在冲突的面相保持敏感。

我们反对某种事物,或强调要对其警惕,常常不是因为该事物的实质,也就是说,它真的会引起多大的变故,而是出于我们急于作出分别、区隔的心态。一部分法国人对圣诞老人的激烈态度,很大程度上是与他们忧心于美国消费文化借助“马歇尔计划”长驱直入直接相关的,因此急于进行一种诉诸象征性暴力的切割。

不过,天主教人士对圣诞老人在家庭和商业活动中的影响与日俱增深感担忧,认为这一现象会造成圣诞节乃至基督教的“异教化”,“将众人的心灵由这个专属基督教的庆典,导向一个没有宗教价值的神话”,也并不完全是空穴来风。如我们简单追溯的,圣诞老人的“形成史”确实融入了各种成分,包括(罗马和高卢)异教的、近东的、印第安萨满教的影响,并且其流行的确大大削弱了圣诞节的基督教色彩。用列维-斯特劳斯的话来说,正如圣诞老人是个现代发明的大杂烩角色,“即便圣诞节仍存有些许古风,但其本质上是个现代节日”。

然而,这反过来也令今天有些人以这个“洋节”宗教色彩太浓为由试图禁止或抵制它,显得理据不充分,它早已——半个多世纪前就已——不是一个“合格的”宗教节日。显然,我们对圣诞和圣诞老人的了解,并不见得多于他们对“眯眯眼”的了解。如果你一定要想方设法抵制它们,那么与其强调它们的宗教性,不如借鉴70年前的法国天主教徒,集中攻击它们所体现和鼓励的美式消费主义文化,或许还更有力一些。

《我们都是食人族》

[法]克劳德·列维-斯特劳斯 著

上海人民出版社·世纪文景 2016年8月版