分享到:

- 微信

- 微博

感冒症状完全消失后,感冒就真的好了吗?这一问题需要有科学的数据来回答。

4月23日,国际权威医学杂志《柳叶刀•传染病》发表中日医院国家呼吸医学中心曹彬教授团队科学研究结果,研究人员通过对感染新冠奥密克戎患者进行随访发现,“感冒”对于人体的伤害是持久的,有些时候可能是严重的。

人们感染包括新冠在内的呼吸道病毒后,普遍会出现感冒症状,例如发烧、鼻塞、流鼻涕、咽痛、咳嗽、打喷嚏、全身肌肉酸痛,甚至心慌、心悸等,当这些症状消失的时候,很多人就认为“感冒”好了。

不过曹彬团队发现,感染过奥密克戎新冠病毒的人,即便症状不重且已经康复,在感染后的长达4个月内,病毒仍然能够在患者体内被检测到,而免疫受损患者体内病毒持续存在的风险更大。

研究人员还发现,在病毒长期存在的组织中,负责抵抗病原体的某些基因表现出活性降低;此外,与凝血和胆固醇调节等相关的基因表现出活性失调。这表明,病毒的持续存在可能会破坏细胞的正常功能,从而对整体健康状况产生影响。

对此,曹彬等研究人员提醒称,呼吸道病毒感染,即使症状很轻,也并不是一过性的,对身体的影响也不是可有可无的。因此,是时候改变对“感冒”的传统观念了,绝对不能掉以轻心。

他们强调,一方面,应减少被呼吸道病毒感染的机会,对于有疫苗的病毒,要及时接种疫苗,特别是免疫低下者;另一方面,要在最短时间诊断出是哪种病毒感染,早用抗病毒药,缩短病毒在体内存在的时间,减少病毒对机体的影响。

在新冠疫情后,呼吸道病毒感染已经引起学术界的持续关注。就在上周末举行的第二届东方国际感染病学术周暨国家传染病医学中心(上海)合作论坛上,由国家传染病医学中心牵头完成的一份《2024感染性疾病前沿进展与展望》报告发布,内容覆盖基础研究、诊断技术、预防策略和治疗方法等,有望为全球传染病防治领域提供“中国模式”和“中国技术”。

报告指出,一方面,随着新冠感染病例的累积和时间的推移,研究者逐渐认识到部分患者存在新冠感染后持续症状,并给患者的生活质量带来了严重影响;另一方面,除新冠病毒外,关注其他呼吸道传播病原体也对公共卫生健康具有重要意义。

国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在论坛上表示,学术界对长新冠的认知开始逐步加深。我国在长新冠领域保持了全球第5位的高发文量,在长新冠临床表现、流行病学特征,长新冠发生的危险因素、产生机制、治疗与康复措施及其对公众社会生活的影响等都形成了较为清晰的认识。

他还称,感染病学科作为应对微生物界向人类挑战的第一道防线,在大流行后变得更具紧迫感。全球加强了对于X病原体的大流行病预警、新发传染病的精准诊断,以及疫苗与药物等大流行准备情况。感染与传染病领域能否持续发展,也逐渐成为全球性的重要课题。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

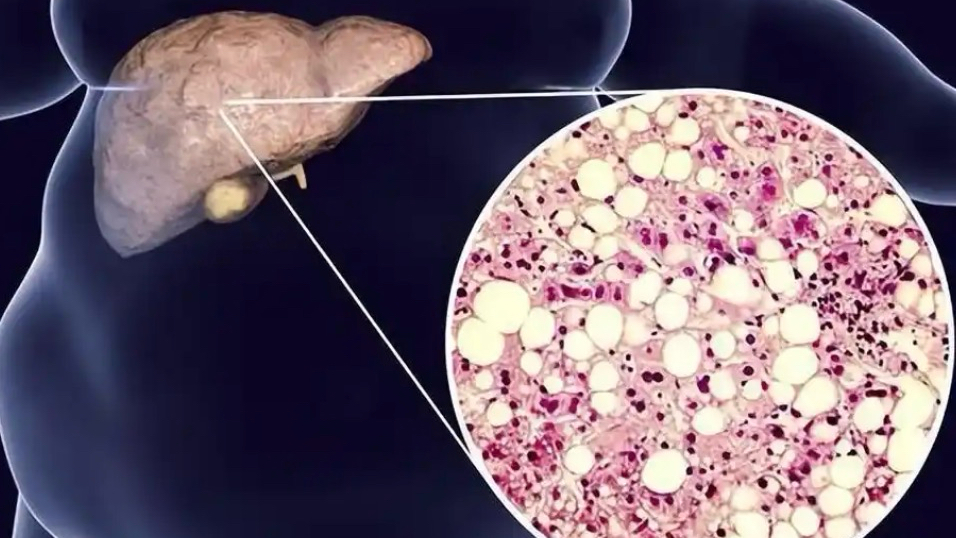

中国专家领衔发布,脂肪肝已成为肝癌重要诱因

传统上,人们将肝癌与乙型、丙型肝炎或长期酗酒直接联系,但如今,代谢障碍相关脂肪性肝病和代谢障碍相关脂肪性肝炎正在迅速崛起,成为肝癌发生的重要诱因。

独家|张文宏解释为何此次基孔肯雅热病毒在我国南方部分地区传播较快

“中国既往没有过输入性基孔肯雅热引发大流行的案例,对该病的基础免疫力缺失,因此病毒传播会快于其他流行区域。”张文宏对第一财经记者表示。

又一款“全程一次用药”的国产流感口服药上市,张文宏团队牵头研发

单剂量口服玛硒洛沙韦能够有效减轻流感症状,快速降低病毒水平并清除病毒,且无需要根据体重调整剂量。

美国CDC疫苗顾问组被“一锅端”

美国疾控中心的免疫实践咨询委员会负责审查疫苗数据并提出建议,以确定哪些人有资格接种疫苗,以及保险公司是否应该承保。

中疾控专家:新冠疫情正在一些省份出现下降趋势

目前,全国新冠疫情处于今年以来第一个阶段性高位并正在一些省份出现下降趋势。