分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

(本文作者张宁,中央财经大学金融学院教授)

政府工作报告中最多提及的词语就是发展与科技创新,我结合个人职业和研究方向做一点解析:

首先说科技创新,科技创新的位置已经从布局、融入到了经济发展的核心驱动,在这样的背景下,我觉得:

第一,中国资本市场投资机会和逻辑发生深刻变化,相关资产的重新估值通道已经打开,我们的研究表明,在过去的一年,资产价值在宏观分层的趋势下,出现了中观分散,微观聚集的新特征,这意味着更加专业的投资、耐心投资、价值投资的重要性凸显。

第二, 科技创新离不开人才培养和教育体系适应性变革,目前民众对工科院校品牌声誉认知提升的驱使下,财经院校、师范院校和文科院校面对的冲击更大,需要提前预判并调整模式,以财经院校为例,应该从激励措施角度重新调整架构,在经济学框架下对科技、工科成果进行平等对待,过去的倾斜性侧重财经是沉淀成本,拥抱技术并形成新财经是必然趋势。

第三,2025年的主基调是提升消费,包括适老化改造、居家养老以及科技养老消费将在顺应此驱使下,进一步服务于应对老龄化的大目标,有望在2025年产生深刻的底层共振反应,同时也需要从监管到市场主体的多方协同,形成正循环效应。

第四,2025年大模型技术有望产生多个Deepseek中国时刻,同时多模态模型(如视频生成)同样会产生新的爆发点,一定程度上减缓对计算资源的依赖。中国的RISC体系的计算资源将在2025占领一定空间并形成独特的比较优势。 人形机器人持续发展,但在2025年打破技术瓶颈仍然存在较多变数。

(本文仅代表作者个人观点)

文章作者

教育变革亟需注入“新势力”,“以行为本”破解AI时代人才困境

在人工智能技术快速发展、产业需求不断升级的背景下,知识获取的门槛大幅降低,传统以知识灌输为核心的教育模式面临颠覆性挑战。

中国经济“稳进新韧”,2025年GDP首超140万亿元

中国经济增速在主要经济体中名列前茅,对世界经济增长贡献率预计达30%左右。

政府投资基金“投向哪 怎么投” 国家首次作出系统规范

《工作办法》围绕政府投资基金“投向哪、怎么投、谁来管”三方面,提出14项政策举措。

一财社论:让职业高等教育更接地气更受欢迎

职业高等教育必须在人才培养方向、培养模式、实现社会性办学上继续取得进展。

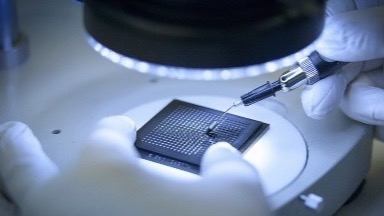

深技大半导体微纳加工中心落成 打造大湾区化合物半导体光电产业支撑平台

深圳技术大学半导体微纳加工中心与测试平台正式落成,填补了深圳市在“光载信息”和“智能传感”半导体芯片领域的空白。