分享到:

- 微信

- 微博

作为国内行业中最大的运动零售商,滔搏(06110.HK)近期在市场上的发声开始频繁起来。

5月过半,这家运动零售巨头已经宣布“牵手”两个垂类运动品牌,分别是挪威户外品牌Norrøna以及英国跑步品牌soar,两者均是与滔搏达成在中国市场的独家合作,滔搏会全面负责前述品牌在中国市场的发展。

滔搏相关负责人对第一财经透露,近年来滔搏在户外、跑步等潜力十足的垂类细分赛道持续发力,发掘、接触各类垂类赛道的优质品牌,后续也会引入更多细分赛道品牌。该人士认为,国内消费者对个性化追求的需求,为品牌带来了差异化竞争的新机会。

巨头转型挖掘更多可能性

滔搏是众多国际体育运动品牌背后的操盘手,除了耐克、阿迪,滔搏还代理运营彪马、匡威、亚瑟士、鬼冢虎、HOKA等品牌。从财报来看,目前两大主力品牌耐克与阿迪贡献了滔搏大部分的业绩,而两大主力品牌近几年业绩的波动也对滔搏有着一定影响。

滔搏似乎也意识到了这种较高的业绩集中度会带来不确定性,试图逐步寻求多元化的品牌合作。2024年5月,滔搏与加拿大越野跑品牌norda™建立战略合作伙伴关系,滔搏独立负责norda™在中国市场的品牌宣传、市场推广、全域运营、消费者运营等工作。

据公司方面介绍,经过一年的运营,norda™在品牌营销、渠道布局等方面均有所推进。线上,该品牌已入驻天猫旗舰店、小红书等;线下norda™入驻上海、北京、苏州等城市的运动时尚买手店/集合店。此外,滔搏通过组织、深度参各类越野活动与专业赛事强化了其在越野跑圈层的品牌认知。

到了2025年,滔搏在垂类赛道再下一城,5月还未过半便一口气宣布签约Norrøna、 soar两个品牌。前者为挪威国宝级户外品牌,定位比肩始祖鸟;后者专专业类的跑步品牌。

滔搏方面透露,目前Norrøna计划开设线下单品店,拟在北京和上海这些头部城市开设店铺。norda™、soar在线下不排除会以集合店的形态呈现,同时几个品牌的线上销售渠道也在规划中。

谁在角逐6000亿市场

近年来,中国运动鞋服市场保持持续增长态势。艾媒咨询此前发布的《2024-2025年中国运动鞋服市场运行状况及消费需求数据监测报告》显示,2023年中国运动鞋服市场规模已跃升至4926亿元,预计到2025年,中国运动鞋服市场规模有望攀升至5989亿元。

前述报告调研,近3成消费者表示在大多数日常场景中会青睐于穿着运动鞋服,并且超40%消费者习惯于在3-6个月购买一次运动鞋服。超六成消费者认为舒适度是选购运动服饰时最重要的衡量标准,购买运动鞋时则更看重功能用途。

中国市场不缺新的运动品牌。近些年随着各类细分品类运动的流行,各类国际品牌也开始如雨后春笋一般涌入中国市场。

比如自2019年进入中国市场以来,瑞士品牌On昂跑已经在中国22个城市布局57家门店(含直营店、专营店)。按照On昂跑的计划,中国市场是品牌全球战略增长的关键引擎,未来有望成为全球第二市场。

越野跑传奇人物KilianJornet在其家乡西班牙马略卡创立的个人越野跑鞋品牌NNormal也以合资公司模式在去年进军中国市场。

行业观察人士认为,相较于中国消费者熟知的几个传统大品牌,近两年入华的海外品牌都属于细分赛道品牌,特点是更专注于某一细分专业运动,强调功能性,并带有一定的圈层属性。

有从事商业地产的人士则向记者表示,过去两年有多个国际运动品牌在中国开设首店或加速扩张。各家商业地产运营商现在都在争抢这些新品牌去商场里开店,因为如今的消费趋势是这些体育运动品牌引流。反过来,品牌也热衷在各大商场开新店、首店,因为它们也需要借助高端商业项目来提升自己的品牌定位。

针对新品牌的门店拓展计划,滔搏方面透露,目前一些核心商圈虽已提出开店邀约,但公司仍保持审慎态度,未来将根据不同品牌的发展阶段和定位采取差异化策略。

在此之前,记者也注意到滔搏进行了线下门店数量的调整。对此,滔搏表示,门店数量的更迭本就属于正常的新陈代谢,是商业发展的必要过程,同时公司也遵循“动态平衡”的商业逻辑,根据市场和消费者行为的变化来作出相应的调整,门店数量的变化是双向作用的结果。当前,零售行业的竞争核心已经从单纯追求门店数量转变为构建平衡且高效的全域网络,通过精细化运营来更好地满足消费者需求,让线上和线下互相赋能,实现“全域经营+精准触达”,最终使业务获得有机增长。

上述滔搏相关负责人认为,中国运动市场正在朝着百花齐放方向发展,而消费者始终想要找些不一样的新东西,这对于相关的公司和产业都是机会。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

全球商业文明之旅之CTT:文明互鉴 商业互信 共寻合作新范式

与会嘉宾们聆听了以上海为代表的中国经济变迁故事,再一次感受到过去几年东西方商业文明间各自形成的风格和相互之间的影响。

被中国富豪和造车新势力选中的迈巴赫

迈巴赫非线性的品牌历史,为何能支撑起一个超豪华品牌的地位?

今年以来瑞士对华投资增长37.2%,瑞企如何借力中国实现全球创新反哺

瑞士在华企业也正扩大本地业务和研发中心。

LVMH老板又来上海了,今天还去老铺黄金“逛了一圈”

全球奢侈品大亨连续三年来中国巡店。

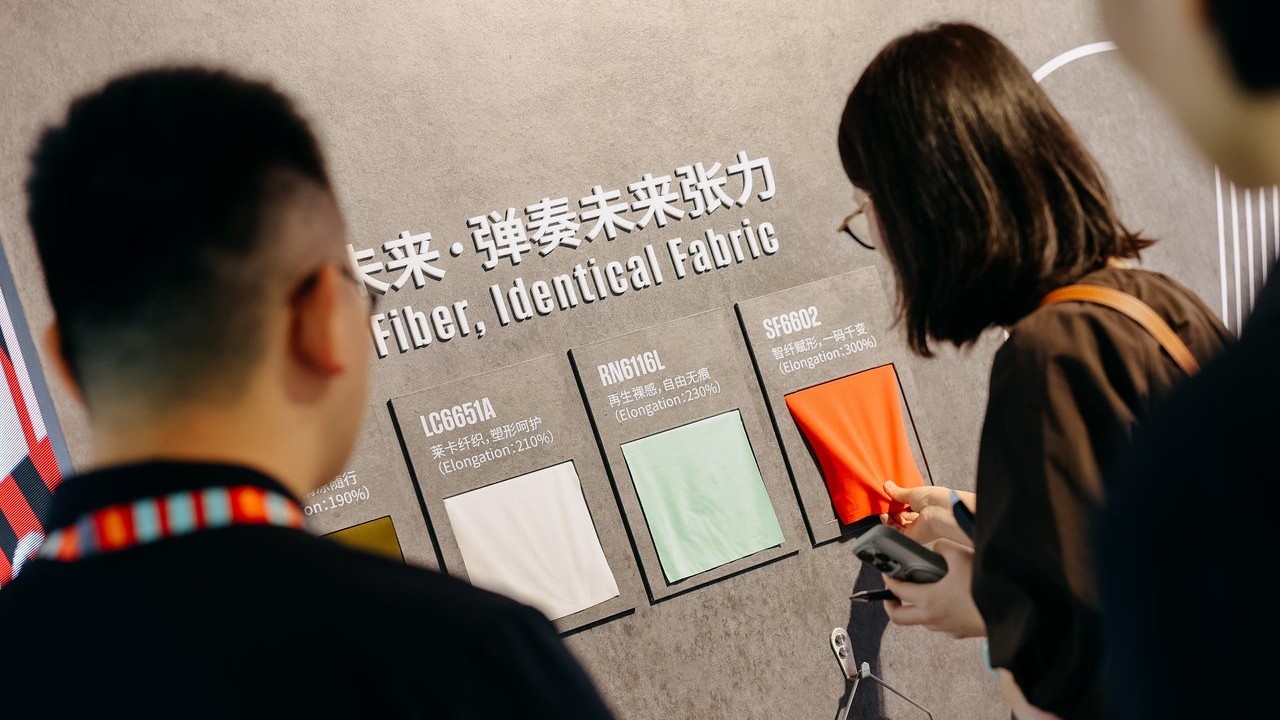

莱卡公司CCO:大规模将产能转移出中国几乎不可能,没有任何一个地方能够真正取代中国

在纺织服饰制造业里,没有其他国家可以达到中国这样的水平。