分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

在航空航天、通信、能源等领域,如何处理多余的热量是业界需要攻克的关键问题之一。而上海交大的一项最新发现,可借助人工智能(AI)让超材料设计突破“天花板”。

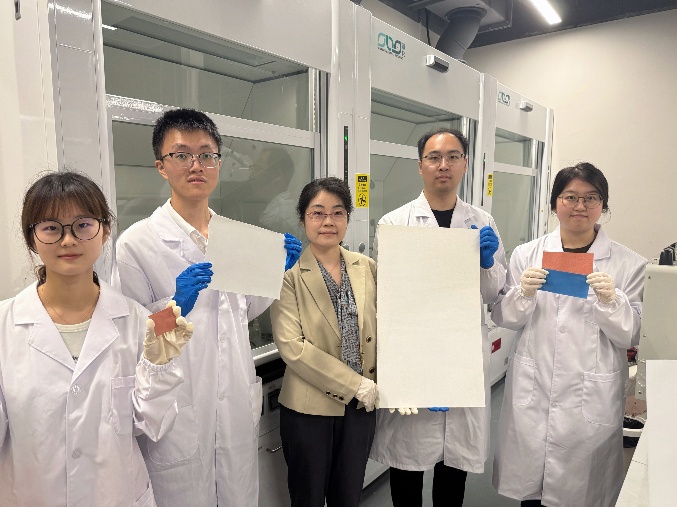

7月3日下午,在位于上海张江科学城的上海交通大学吕志和科学园,金属基复合材料全国重点实验室、上海交通大学材料科学与工程学院/张江高等研究院未来材料创制中心周涵教授介绍了团队前一天晚刊于《Nature》上的最新成果,团队在人工智能(AI)热辐射超材料领域取得重大原创突破,构建了一个热辐射超材料逆向设计AI模型,突破了现有“菜式”的“上限”,能大批量生成热辐射超材料候选设计方案,并从里面“优中选优”。

金叶子 摄

超材料是一类具有特殊性质的人造材料,不同于自然界已有的材料,它具备一些特别的性质,穿上这种材料制作的“外衣”就像穿了一件降温神器,能够帮助物体自动降温,在零能耗辐射冷却、电子器件热调控、人体热管理等领域具有重要应用。由于传统的设计方法费时又费力,如何又快又好地设计出性能符合需要的热辐射超材料,科学家们一直在探索。

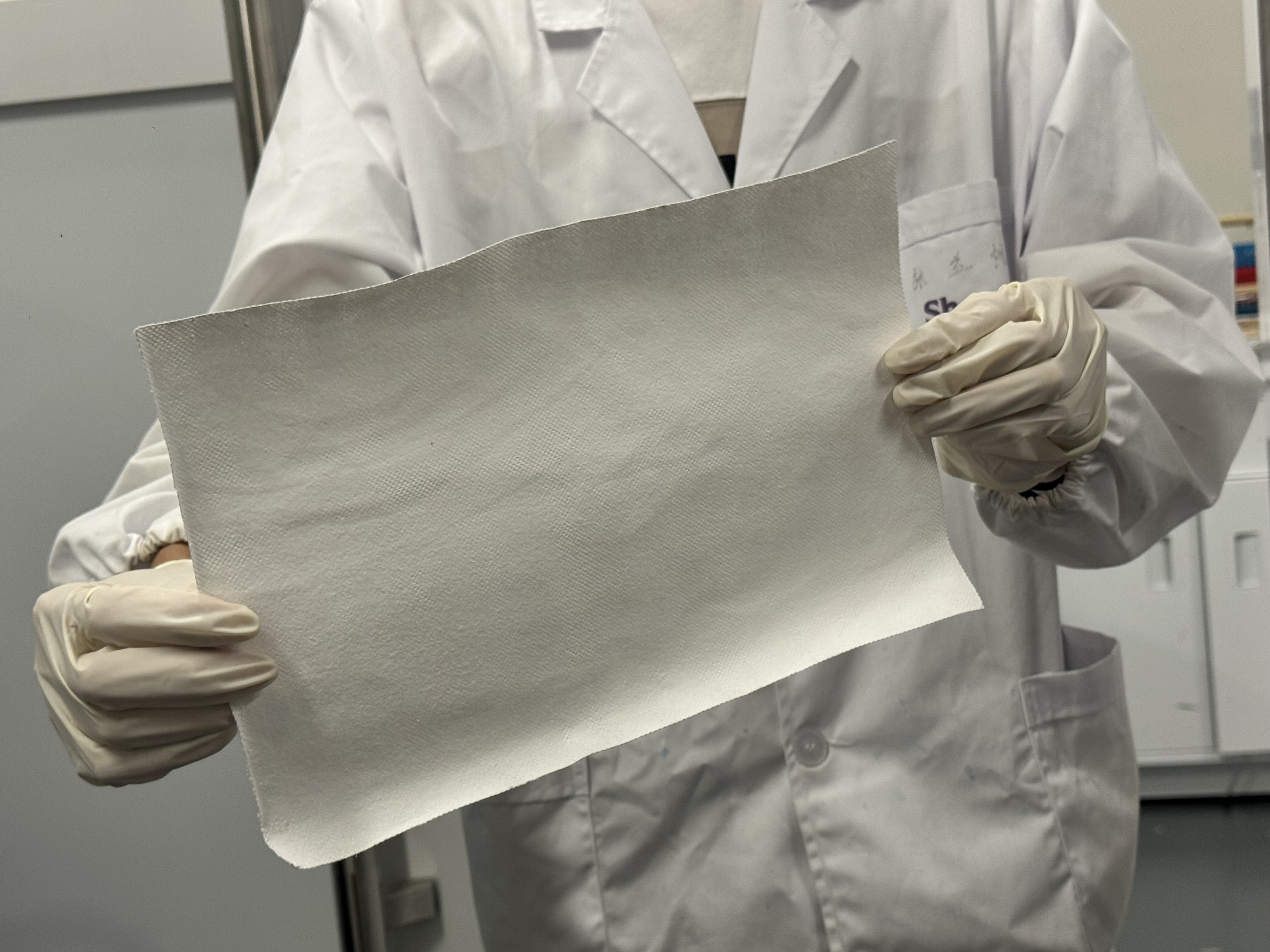

周涵介绍,这一AI模型不仅能“发明”新材料,还能从中挑选出那些更适合大规模使用、成本更低的超材料。以典型的双波段选择性超材料为例,该材料仅需简单的溶液法就能在室温下制备,以涂料的形式可直接应用在砖墙、金属、塑料和玻璃等常见物体的表面,就像给物体用上了防晒降温霜。此外,这种材料成本低、应用形式灵活,从建筑外墙到随身衣物,从户外设施到电子产品,这种物美价廉的“降温能手”将在各个领域大显身手,让高科技降温真正走进千家万户。

而这个想法最初诞生于2018年,彼时周涵就想让机器代替人工筛选上万种组合,此后,团队尝试从自然界获取灵感,提取出30多种具有光学机制的基础结构单元,开发了模型,为AI“喂”进足够的学习资料。

当算法确定了以后,通过数据积累获得了5万组数据样本,只需要三个月的时间,就可以基于这五万组数据样本筛选出1500组接近极限性能的优选方案,并最终选出四种典型材料进行了实验验证。验证结果显示,这些AI生成的材料不仅在性能上接近理论极限,而且能够适配航天器热控、建筑节能、人体散热等不同应用场景,大面积制备具备可行性。

“这1500组数据性能指标接近于极限性能了,我们为了验证机器学习算法的准确性,以及制备应用的可行性,最终从1500组模型里选出了典型的4种材料进行了制备,进行了性能实验值和理论值的一个对照。”她告诉第一财经记者。这个成果突破也为未来新材料领域的产业发展奠定了基础。

上述提到的4种针对特定应用的热辐射超材料,包括宽带热辐射超材料、单波段选择性及双波段选择性热辐射超材料等。实际应用形式也涵盖了柔性薄膜、涂料、贴片等多种形式。他们在多种户外场景实测中,AI模型所设计的热辐射超材料均展现出优异的自降温效果,并且不同类型的材料可适用于不同的应用环境,就像给物体根据应用环境不同披上了不同的“自动降温外套”。

谈及该成果突破对材料产业的意义,周涵解释,不同于传统的方法,用AI的话未来可能会有一个井喷,而且出来的这些材料它的结构、机理都是以前从来没有被报道过的。所以一方面AI给材料的应用带来了新的机会,另外也给专门研究物理机理方面提供了探索的空间。

Nature审稿人对该项研究评价:“研究展示了关于利用机器学习设计与验证宽带超材料的杰出研究。作者将先进机器学习技术应用于热辐射超材料设计,并通过实验验证展现出卓越性能,这一创新成果令人高度赞赏”“这项研究标志着机器学习驱动的超材料设计领域取得了重大进展,该研究扎实而全面的实验结果令人信服且具有重要影响。”

除了周涵团队,本次成果团队还包括金属基复合材料全国重点实验室主任张荻院士团队,新加坡国立大学仇成伟院士团队、美国得克萨斯大学奥斯汀分校郑跃兵教授团队。周涵教授、张荻院士、仇成伟院士、郑跃兵教授为论文共同通讯作者;上海交通大学材料科学与工程学院/张江高等研究院博士生肖诚禹为论文第一作者;上海交通大学为论文第一完成单位。该项工作得到了国家自然科学基金委、上海市科学技术发展资金、上海交通大学2030计划的资助,已获得软件著作权并已申请相关发明专利。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

资本如何更好赋能新材料产业?业内称“不光要投产品、更要投技术”

新材料从成果转化到规模化、商品化,再到回报期,要经历较长时间等待。

呈和科技收购中电科翌智航,铺路低空经济新材料赛道

低空经济目前还处于准备酝酿期,三至五年后大规模应用才会爆发。而低空经济相关新材料领域蕴藏发展机会。

AI进化速递丨2025传感器大会开幕,AI应用亮眼

2025传感器大会开幕;西藏人工智能从场景应用走向藏语大模型研发......

加速培育核心优势企业 央企新一轮整合启动

签约的重点项目涉及新材料、人工智能、邮轮运营、检验检测、航空物流等关键领域。

大模型一体机产业规模快速增长,2027年或突破5000亿

大模型一体机正在加速重构产业生态。