分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

从被德国飞行员误认为是"史前白蚁堆",到成功列入《世界遗产名录》,西夏陵的申遗之路,如同一部被重新发现的文明史诗。

北京时间7月11日,在法国巴黎召开的联合国教科文组织第47届世界遗产大会上,中国西夏陵申遗成功,至此,中国世界遗产总数达到60项。

西夏陵遗址分布在贺兰山东麓洪积扇戈壁,这片近40平方公里的戈壁被多条山间冲沟切分成4个自然板块。千年来,九座高大的夯土陵台像是沉默的巨人,在苍茫的风沙中矗立,是西夏王朝留下的历史密码。

作为西夏留存至今规模最大、等级最高、保存完整的考古遗址,西夏陵不仅见证了一个王朝的兴衰,更藏着鲜为人知的文明传奇。

此次申遗的西夏陵,包含4大人工建造的遗存要素,分别是9座西夏帝陵、271座陪葬墓以及32处防洪遗迹,一处与祭祀相关的5万余平方米的建筑基址,以及西夏陵遗址博物馆陈列的7000余件可移动出土文物,它们共同组成了西夏陵的独特景观。

西夏陵申遗成功,无疑会让世人对西夏的历史有新的认识。当世界目光聚焦在这片黄土高原,西夏陵所见证的历史,将呈现一个王朝的兴衰,以及人类文明的多样性。

从"白蚁堆"到帝王陵

1937年,德国飞行员卡斯特驾机飞越宁夏贺兰山时,用随身携带的相机拍下一张神奇的照片——一堆圆锥形的土堆出现在荒寂的平原上。这张照片收录进《中国飞行》一书,这些白色夯土堆,曾被误认为是"白蚁堆"或"史前遗迹"。

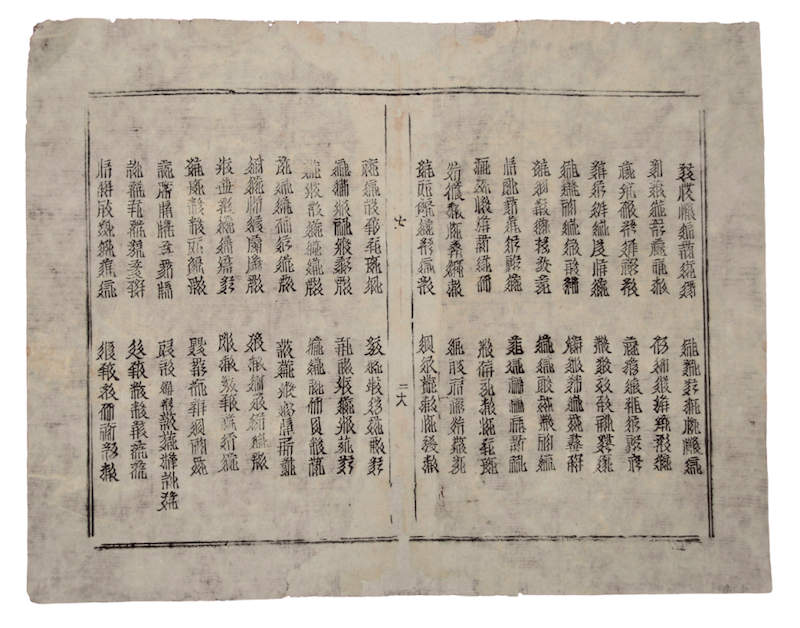

1972年,宁夏文物部门正式开始对贺兰山脚下这片区域进行系统调查和科学发掘,发现带有西夏文的残碑碎片。

"那些文字方方正正像汉字,却一个也认不出,当时就意识到这可能是重大发现。那时候缺乏史料,学术界也很少知道西夏。"在纪录片《神秘的西夏》中,宁夏博物馆前研究员吴峰云回忆,早期因文献资料的匮乏,导致研究进展举步维艰。

转折点出现在1974年。中国当代著名西夏学专家李范文将一堆残碑碎片拼接后,发现了西夏第五位皇帝李仁孝的谥号,与《嘉靖宁夏新志》中所记载的西夏陵处于贺兰山之东相符。至此,这片沉睡多年的墓葬群,被确认是西夏王陵。

1972年起,考古人员陆续发掘了6号陵、7号陵东西碑亭等4座碑亭、1座献殿以及3座陪葬墓,为西夏陵研究保护奠定了扎实基础。上世纪80年代末开始,考古队连续三次对陵区进行全面调查与测绘。在宁夏博物馆工作的李范文,与人合著出版《西夏简史》,第一版印刷13700册,不到两年全部售罄。2013年至2015年,考古团队再次开展全面考古调查,发现的陪葬墓数量从254座增加到271座。

西夏陵的考古发现,相当于打开一部失落的西夏王朝档案。从局部发掘到系统保护,从全国重点文物到世界文化遗产,西夏陵的价值认知经历了漫长岁月。

1988年,西夏陵就被列为全国重点文物保护单位,并于2011年11月启动实施“申遗”,2012年即被列入中国世界文化遗产预备名单,直至现在终于圆梦。

陵台,佛教与皇权的象征

走进西夏陵,最引人注目的是那些形似佛塔的陵台。这些八角形夯土建筑分为5到9层,层级皆为单数,与佛教中"单数为吉"的理念一脉相承。西夏皇帝自认为是佛子或佛的转世,陵台设计成佛塔形状,体现了皇权与神权结合的统治智慧。

西夏陵的布局也暗藏玄机。9座帝王陵以贺兰山为背景,面朝黄河,形成"背山面水"的格局。

公元11至13世纪,中国西北地区蒙古高原与青藏高原之间,以宁夏平原为中心的农牧交错地带,不同民族、不同生业、不同文化的相互交流,产生了文化的融汇与创新。

中国建筑设计研究院建筑历史研究所名誉所长、西夏陵申遗咨询团队负责人陈同滨认为,西夏陵在选址方位、空间布局、陵寝制度、陵墓建筑、营造技术等方面,充分展现了多民族文化融合的智慧。

陵园布局中的“月城”设置同样暗藏深意,将象征皇权的雕像集中在狭小空间,既遵循中原王朝“事死如事生”的礼制,又与宋陵的宏大神道形成区别。西夏夹在辽宋之间求生存,建筑上既想彰显正统性,又不敢过度僭越,“月城”设计体现了这种矛盾。

夯筑技术是中国自新石器时代沿用至今的主要建筑技术之一。陵台的夯土墙中嵌入的木质架构,如同"古代钢筋",有很强的抗震能力。原宁夏文物局局长许成曾感叹,千年前的设计者用传统风水智慧和工程技术,才让这些建筑在千年风沙中屹立不倒。古人顺地势修建的防洪工程,有些至今还在发挥作用,西夏陵在贺兰山下矗立多年,未遭山洪毁坏,古人的智慧与技巧可见一斑。

西夏陵多数陵台坍塌,地面建筑仅存残垣断壁。这背后藏着一段悲壮的历史。公元1227年,蒙古大军灭亡西夏,成吉思汗临终前留下"灭绝唐古特"的遗命。

据考古学家推测,蒙古军队可能为报复而系统性破坏了西夏陵。所有陵墓都有盗掘痕迹,地宫深度达25米,需大规模人力才能完成,佐证了有组织破坏的可能性。

多元一体的明证

西夏陵的价值,远不止于帝王陵园。

西夏由党项人李元昊于公元1038年建立,与宋、辽、金等王朝并存近200年。但是,因西夏未列于正史,文化遗存遭破坏,加上文字阻隔的原因,成为“神秘的西夏”。据文献记载,西夏境内不仅有党项人,还生活着汉、吐蕃、回鹘、契丹等多个民族。

作为中国历史上唯一以少数民族文字为官方文字的王朝遗存,它是多元文化融合的生动例证。陵区出土的西夏文残碑,字体方整如汉字却无一雷同,既是党项文化的坚守,也是对中原文明的借鉴。

西夏陵所代表的文明,印证了中华文明"多元一体"的发展脉络。这种特质在陵寝设计中体现得淋漓尽致:既采用中原王朝的陵园规制,又融入佛教元素与游牧民族的文化符号。西夏从建筑、文字到政治体制、农业生产技术等各个方面,都对中华文化进行了继承和发展。

在陵区一座陪葬墓中,出土的鎏金铜牛通体鎏金、工艺精湛,展现西夏高超的手工业水平。西夏陵出土的殿堂上的大型装饰鸱吻、摩羯和妙音鸟,也呈现出富丽堂皇的过往。

"贵族陪葬品尚且如此精美,可见王室陵墓曾有多么丰厚的遗存。"宁夏博物馆前馆长、研究员李进增曾撰文归纳西夏陵的三个独特之处:陵区建在半荒漠戈壁区,在帝王陵墓选址中很少见;陵区遗址保存基本完好;陵墓建筑至少融合了西夏、契丹、蒙古、吐蕃等多种民族文化因素,更为少见。

西夏陵的每一块残碑、每一件文物,都在拼凑起兼具武力与艺术的王朝形象。通过对陵墓形制、出土文物的研究,西夏的政治制度、社会结构和文化风貌被逐步还原,神秘的王朝重新走入公众视野。除此之外,西夏陵也为研究东亚多民族文明互动提供了绝佳样本,证明古代东亚是多元文化共生的家园。

银川西夏陵区管理处副主任、文博研究馆员王昌丰认为,世界遗产委员会认可西夏陵,正是因为它展现了人类文明交流互鉴的普遍规律。如今,西夏陵的保护已进入数字化复原技术的新阶段,可以让人们窥见陵台原貌。

银川西夏陵区管理处前副主任王昌丰在接受媒体采访时坦言,"申遗不是终点,而是让西夏文明走向世界的新起点。"

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com