分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

中国是全球最大的外卖市场,也是外卖体系最为发达的国家。并且,还在刷新规模与增速、刷新供给与履约效率。

刷新的加速键,最早是被京东按下的。随着各平台的节点补贴加码,订单峰值屡创新高,今年5月上线的淘宝闪购,用3个月就创下日订单1亿单的峰值,在8月8日、9日连续两天的订单量份额超过美团。

然而,其意义远非用户与订单量之争,它清晰地推动着中国餐饮行业的新变革——传统品牌建立从“堂食中心”转向“外卖引擎”的新逻辑;新锐品牌生于数字化,以流量、效率、复购率为重要指标,外卖本就是他们的第二条腿,而当下他们面临的只是最新的压力测试。

不同基因的商家,在同一片战场相遇。战事之外,所有人也都面临一个问题:在平台补贴和流量洪峰退去之后,什么才会真正沉淀下来?

外卖大战的底色,是餐饮行业在高需求下的能力重塑。对商家而言,这是第二增长曲线的必修课——如何在数字化运营、用户深度经营、团队流程升级、产品创新等维度锻造“新肌肉”,这不仅是一场淘汰赛,更是一场进化赛。

一笔旧账

传统线下餐饮,总绕不开“空间、时间、效率”。

徐文标是「漠漠家超级潼关肉夹馍」的总经理,他的品牌创立于2017年,主打西北特色小吃,2020年开放加盟后,门店数量已经突破110家。

他给我们算了一笔账:一间30平米的小店,后厨占掉10平米,堂食区勉强能放下20个座位。中午和晚上高峰时段,即便全力翻台三到四次,日均接待量也就一百人左右。按人均消费30元计算,营收上限不过3000元。

表面上,这是一个再清楚不过的数字模型,但在餐饮老板眼里,这是无法再突破的天花板。空间有限,扩不出更多座位;营业时间固定,夜间生意做不了;翻台效率已经极致,却翻不出更多客人。

单日营收3000元,对于一家小店而言,刨去成本还有薄利,但更多的小店,并做不到这个水准。数据显示,2024年餐饮行业闭店数攀升至409万家,闭店率61.2%,达到10年峰值。

外卖,将这个天花板击穿了,问题不再是“店里能不能坐下”与“翻台率”,而是如何能接到更多的订单。外卖大战,将聚集的流量变成商家的订单,既在改变年轻人的用餐习惯,也得以让餐饮行业有更多的可能性。

漠漠家积极地抱住了这波流量,“外卖+堂食+外带”模式下,相当于把20个座位无限扩展;同时,不少原本只营业到晚间10点的店铺,开始延长营业甚至转为24小时,漠漠家的24小时门店比例从20%翻倍至40%。

上线淘宝闪购以来,传统线下餐饮的空间和时间双重限制被彻底撕开,漠漠家的单店总出餐量达到1500单,相当于线下的15倍,远超堂食的订单极限。

另一类“旧账”是扩张难题。餐饮行业讲究选址,看人流、看商圈、凭直觉,一旦出错,房租、装修、人力的投入都可能打水漂。

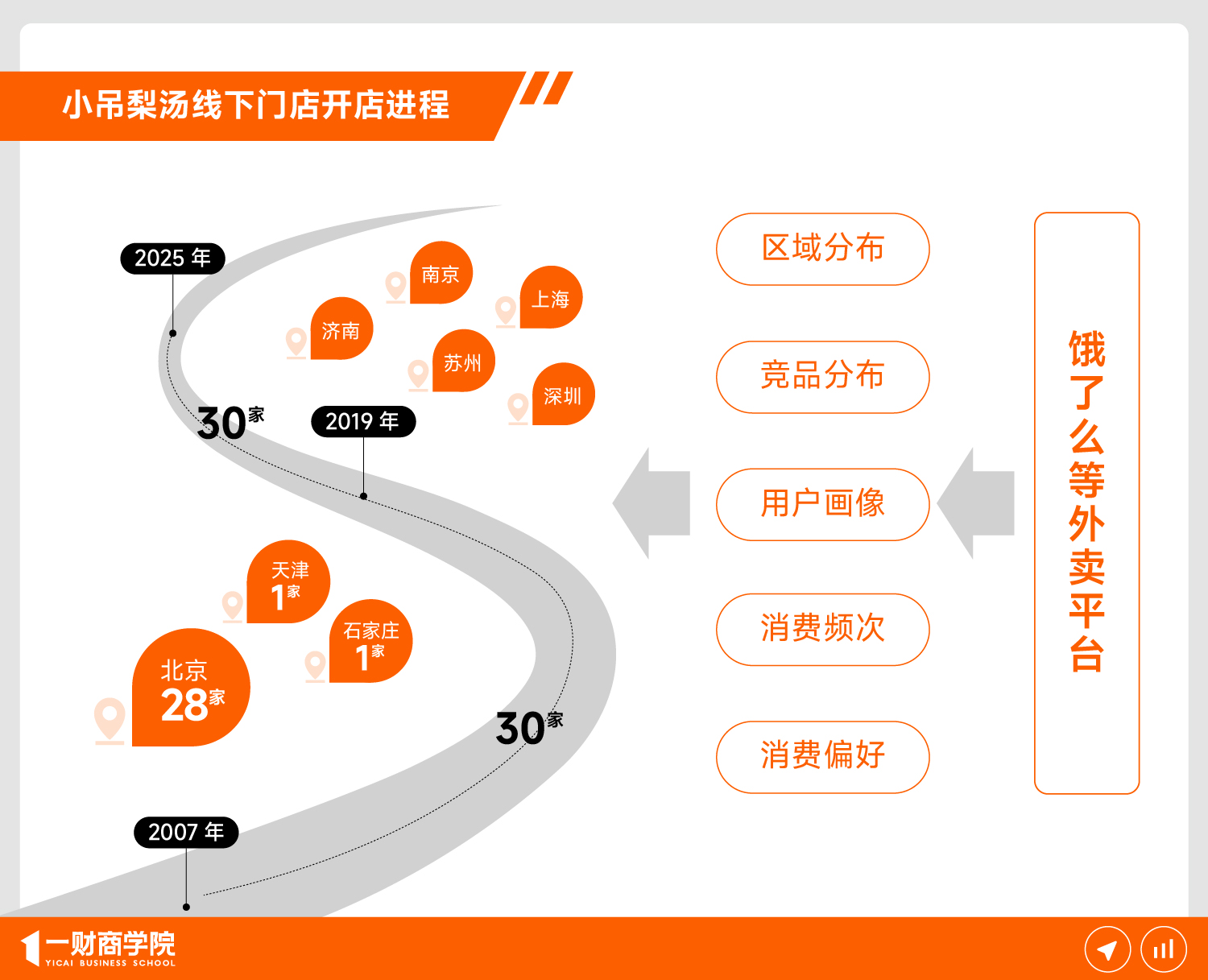

作为土生土长的老北京餐饮品牌,小吊梨汤用18年跑出60多家直营门店,“但你要细究的话,我们有30家门店是这4年开起来的。”小吊梨汤外卖负责人刘正对我们表示,这刚好是上线外卖的时间。

更为关键的是,小吊梨汤的前30家店中,28家在北京,天津和石家庄各有1家。对于稳扎稳打的小吊梨汤来说,贸然南下、闯入陌生市场的试错成本极高,这笔账始终算不过来。

刘正提出几个顾虑,“纯靠经验是完全打不赢市场的。可能进去之后,发现产品制定的逻辑是错误的、定价体系是错误的,失败之后很容易没法再开了,在这个城市就无法再打造的更多门店了。”也就是说,跨城新店要是没开好,失去的不只是一家店,而是在一个城市发展的可能性。

但在2019年开了外卖业务以后,刘正发现视野完全打开了——依托饿了么平台提供的用户画像和商圈分析,小吊梨汤第一次可以直观地看到潜在消费者是谁、在哪些区域分布、偏好的消费习惯是什么。过去靠“拍脑袋”的决策,开始有了数据支撑。

同时,外卖业务在多年运营中为品牌积累了线上心智。消费者在手机上反复点单、反复体验,形成了对“小吊梨汤”的信任感,这种心智迁移让品牌跨出北京时不再是“陌生人”。

2023年,小吊梨汤终于决定南下上海。第一家门店开业,当天便爆满,“楼上楼下的排队差不多排到了4个小时。”刘正告诉我们,“饿了么上海团队给了很多支持,还提醒‘新店开业先稳堂食,再开外卖’。”这让他觉得双方的合作是建立在长期共赢的目标之上,而非短期的单量、单量、单量。

数据驱动的精准选址,加上线上口碑转化成的线下心智,使得这笔过去“不敢算”的账,成了清晰可复制的解法。目前,除了京津冀之外,小吊梨汤的店已经开到了上海、南京、苏州、深圳、济南等城市。

老地图与新大陆

传统餐饮的基本逻辑,长期都是围绕堂食而建立的。门店是生意的核心载体,经营的能力模型是“品牌+产品+空间”。消费者走进店里,体验菜品、氛围与服务,餐厅也将大部分资源投入在选址、装修和现场管理上。

当外卖消费需求迅速上升,这套以堂食为中心的体系开始显得局限。

菲滋的转型是一个典型案例。这家发家于浙江的西餐厅,已经走过23个年头。5年前,它的外卖年收入大约在300万元,收入几乎全部依赖堂食。如今外卖营收达到3亿元,是之前的100倍,占总营收的40%。

菲滋餐饮副总经理、菲滋欢乐送品牌负责人匡伟光告诉我们,“当外卖比例达到这个水平,我们必须重新规划能力体系。”

堂食经营逻辑注重“体验”,保证空间氛围、菜品摆盘、到店就餐的完整性;但外卖用户的核心诉求则被概括为“快>省>好>多”,速度和性价比排在首位。两类需求之间的差异,导致一套体系难以同时兼顾。

为了解决矛盾,菲滋在战略层面做了拆分:堂食维持既有的餐厅业态,外卖则单独孵化出“菲滋欢乐送”。后者是专门的外卖店,高密度布点,把配送半径缩短,从而提升时效;产品方面,研发“冷的也好吃”的菜品,保证送达后口感不至于明显下降;运营流程上,厨房被重新设计,避免堂食和外卖在高峰期互相挤压资源。

通过这套重构,菲滋逐渐形成了两条相对独立的业务线:堂食继续强化品牌和体验,外卖成为新的增长引擎。

欣喜的是,2024年刚刚成立的菲滋欢乐送品牌,仅在半年内就开出20多家店,开店成本只有大店的1/4。这些外卖店像“毛细血管”一样,既加深了品牌辐射,也为下沉人群或者非中心场景的人群提供了优质外卖的入口。

小吊梨汤的外卖难点与之相似,但解法上有所不同。作为一个以正餐体验、家庭聚餐著称的中餐品牌,它的产品组合和包装体系在最初并不适合外卖。传统菜单多是适合多人共享的大份菜式,这在外卖场景下很难复现。

更多的问题是在自配送中发现的——小吊梨汤拿了一家小店去做测试,刘正也去送过外卖,过程中发现,在30-40分钟的配送后,产品品相、口感、温度保存等成为影响顾客体验的关键问题。

“要想做长期,品质是最重要的。所以我们一直认为要把好的产品也放到外卖里面去,标准要统一、出品要统一,而不是简单地靠折扣和营销去做。”刘正表示。

小吊梨汤管理层最初的判断是谨慎的——不直接把堂食模式搬到线上,而是通过测试和迭代来摸索适配路径。先确保堂食经营稳固,然后在局部市场、小规模平台进行外卖试点,逐步收集反馈。初期外卖SKU被压缩到8-10个,集中推出组合套餐,降低了出餐复杂度,同时也减少了配送的不确定性。

随着经验积累,又开发了专门针对外卖场景的产品,比如“一人食”套餐,更符合独自点单的用户需求。在流程和包装上,优化打包方式和保温技术,提升消费者收到餐品时的体验。如今,小吊梨汤的外卖收入占比已达到24%。

小吊梨汤认为做外卖最重要的目的,一是延伸服务体系,二是通过外卖这种互联网平台,把品牌传播得更广。外卖营业额目标并不是首位,而是重点考核顾客满意度和店铺评分。

生于外卖时代

外卖盛况下,传统餐饮在思考转型,而本就诞生于外卖时代的餐饮品牌,在更早的时候就在选更适合外卖的品类,并进行深度的数字化管理。

1.代际餐饮创业差异

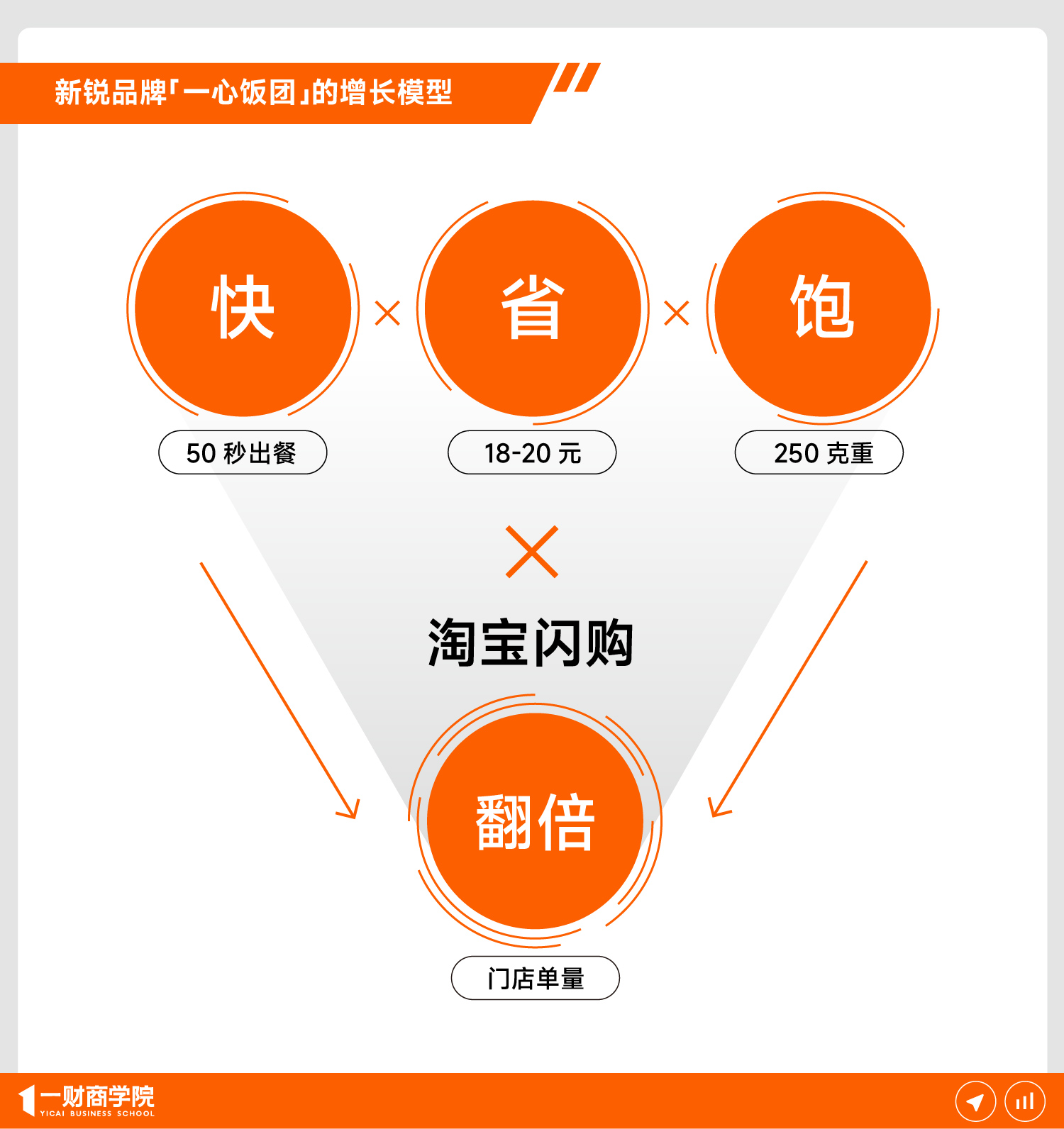

孙菲是个餐二代,她创办的一心饭团,刚刚来到第3个年头,已经在北京开出14家门店,并计划到今年底扩至20家。

母亲第一次来到孙菲的饭团店时,果不其然丢下一句话,“你这个店还没咱家收银台大。”在上一代餐饮人眼里,像样的模式是大堂、翻台率、菜品厚度。

但在新一代眼里,消费场景早已不同。过去是“偶尔外出聚餐”,如今年轻人“一周21顿饭,多数靠外卖和在外面吃解决”。因此,这一代餐饮创业者一开始就把平台流量、用户需求、供应链效率当成经营的基本盘。他们的逻辑是“为外卖场景量身打造产品和组织”,而非在堂食基础上嫁接。

一心饭团选择的轻快餐赛道高度贴合外卖场景:饭团能在50秒出餐,客单价18到22元,一颗饭团250克重符合一顿餐的需求。满足了消费者“快、省、饱”的需求。

赛道确定后,孙菲自认为幸运地赶上了10年一遇的外卖升级。5月上线淘宝闪购以来,一心饭团的门店从“等单来”到“开门即人不停、锅不停、手不停”。从订单数来看,新店首月外卖订单数从去年的四五千,到今年的万单;而成熟门店(开店3个月以上,月均4000单)的外卖订单量直接翻了个倍,且并未影响堂食。

如果没有外卖,新店冷启动起码需要3-6个月,并且仅仅能覆盖周边居民。外卖平台的推动下,像一心饭团这样的连锁店铺,得以快速地被更多人看到。

订单的洪峰也在倒逼“孙菲们”进一步升级:供应链需要更高的效率,员工操作流程必须标准化,还要建设中台系统统一调度。过去是“开店练手”,现在则是“平台流量推动组织升级”。

2. 生于数字化的餐饮连锁

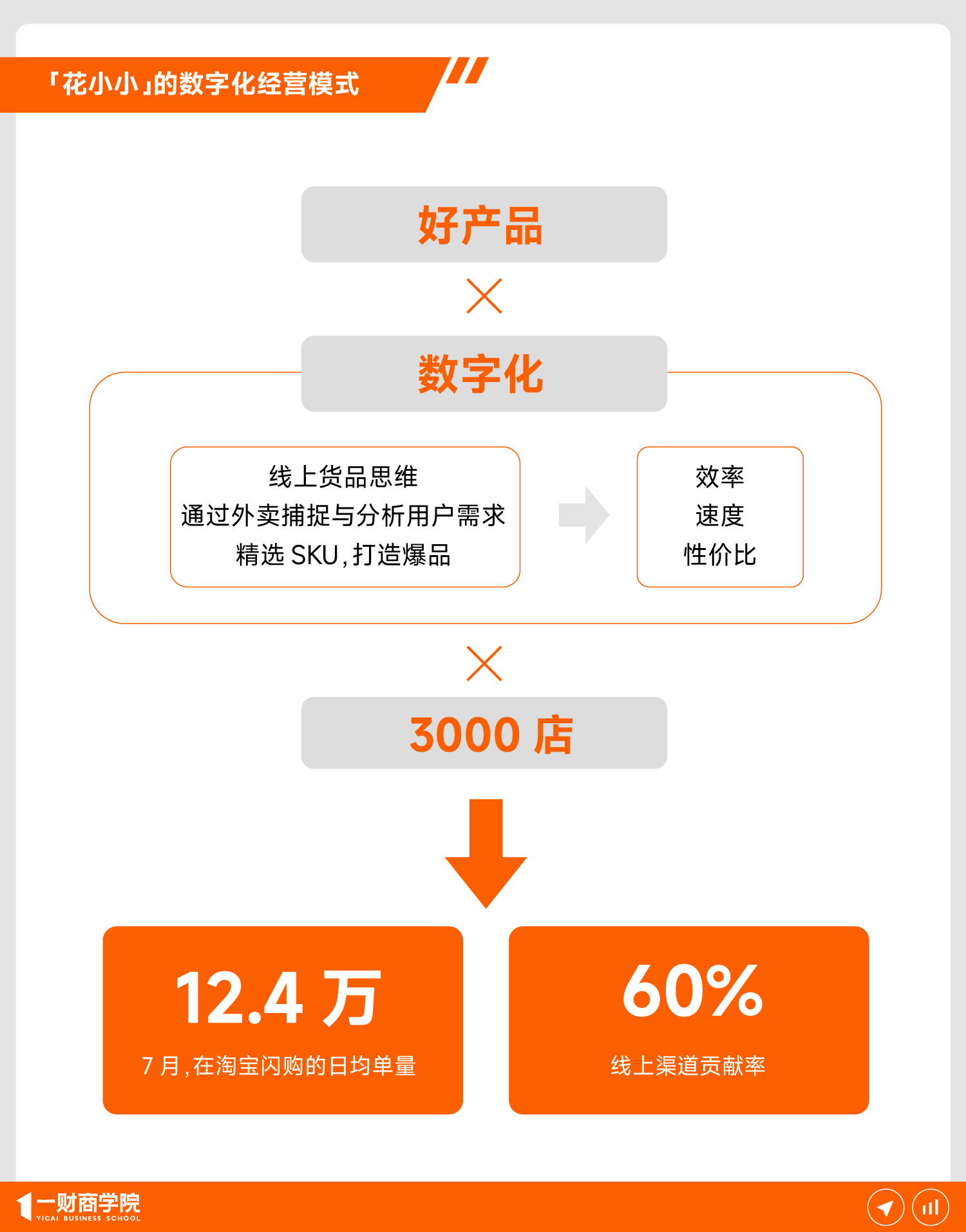

主营新疆炒米粉的餐饮品牌「花小小」以加盟为主,门店数量即将达到3000家。7月份,仅在淘宝闪购这一平台的外卖日平均单量就已达到12.4万单。

其经营思路更为激进,其联合创始人王宁认为,“未来是数字化公司在做餐饮。”在他看来,数据不是辅助,而是决策的核心,不仅是有数据,他强调的是——看得懂、用起来、强执行。

“数字化只是手段。作为餐饮品牌,初心一定是让消费者吃到好产品。”王宁强调,我们希望通过数字化运营能力,实现更高的效率,更快的速度、更高的性价比。

在最开始,花小小并非是奔着做外卖去的,线下构成主力营收,察觉到外卖大浪时,团队马上开始认真分析到底该怎么做。

具体来看,分了三步:首先是建立线上货品思维,消费者需求明确,需要找品类、找品牌、选产品,这也就意味着如何确定自己的赛道;第二,消费者肯定是通过外卖平台来的,如何捕捉与分析用户需求,同时必须让品牌变得更有辨识度;第三,货品不能有很多SKU,而要给消费者一个确定性的选择,把一个SKU做成爆品,决策链条越短,交易速度越快。

外卖大战之下,王宁认为对于商家来说,只有“提升出餐效率、保证品质”这两件事——平台给了很多的流量,想接受这些流量就意味着效率要足够高,效率的逻辑在于出餐快不快。其次,平台并非把所有流量都平均地漫灌,品牌越优秀、产品供给能力越强、履约能力越强、产品创新的效率越高,就能够在平台上获得更大的支持。

如今,线上渠道已贡献单店60%的业绩。但对于一家高度数字化的品牌,花小小远不满足于此,也看重数据沉淀——密切观察平台活动带来的流量变化,不只是跟进,还要迅速复盘,把机会转化为长期积累。

在王宁看来,“线上是认知入口,线下是体验延伸,打爆线上,拓店才更有力。”

借助饿了么的Trust模型、CRM系统,花小小不仅能看到自己近3000家门店的整体表现,还能看到基于品类、中式快餐、中餐等行业表现,从而明确自己的市场地位。此外,也能充分洞悉消费者的购买曲线、决策路径。更为重要的是,平台还提供工具帮助商家积累私域客户资产,从而进一步加深运营。

对于花小小来说,数字化的前端连着供应链管理、后端连着加盟商管理,而面前是多个外卖平台提供的源源不断的流量。当外卖洪峰到来,更高效的数字化能力,能够充分调动物力人力和预算,去撬动更多的流量,用订单去积累能力与数据资产。

3. 会员胜负手

让小谷姐姐没想到的是,今年5月起,淘宝闪购为之带来了大规模的会员增长。仅5月一个月,就新增了100万会员,相当于过去半年的总量。

这家起步于2018年的连锁麻辣烫品牌,用6年时间在全国 210多个城市开出1200多家门店,并建立了天津、武汉、深圳三大区域公司,分别负责全国的门店管理。

外卖一直是小谷姐姐的营收主力,占总营收的75%。今年7月,其在淘宝闪购的单日订单峰值已达到7.5万单,相比去年同期表现增长了150%。

在小谷姐姐联合创始人寇淼斌看来,订单的增长只是第一步,如何让顾客留下来、持续复购,才是更长期的竞争力。在外卖时代,数字化会员已经成为决定品牌竞争力的关键资产。

短短1个月,就为小谷姐姐带来100万会员的淘宝闪购,到底是如何做到的?

寇淼斌告诉我们,淘宝闪购、饿了么背靠阿里的数字体系,有得天独厚的会员拉新和运营的底子,平台帮助小谷姐姐对会员做了更细致的分层运营——不同等级享有不同权益,并通过短信触达、会员日、专属优惠等方式提升活跃度。

品牌由此实现了从“流量生意”向“存量运营”的转变。事实上,这些会员的价值远超普通消费者:订单贡献上,会员订单占比约30%;客单价上,平均比非会员高2-3元;同时,会员也是高复购的基本盘。

寇淼斌认为,“数字化会员就是我们最大的资产,它决定品牌发展的长远性。”

外卖之上,长出了什么肌肉?

外卖洪峰,总会退去。补贴、活动、节点会带来短期的火爆,但最终能留下来的,不是某一场高峰的单量,而是餐饮品牌们在流量冲击下练出来的“新肌肉”。这些肌肉,成为长期竞争的核心能力。

第一,“数据”成为决策中枢。

从前,餐饮是典型的经验行业:开店要靠选址直觉,产品靠厨师把关,营销则是凭口碑带动。但当外卖平台沉淀了海量用户数据和交易数据,餐饮人得以把“看不见的消费心智”转化为可量化的指标,并据此指导选址、定价、产品与营销。

花小小是数据驱动的典型,用平台提供的曝光量、转化率、ROI等指标,指导经营策略。小吊梨汤在进入新市场时,也不是靠盲目的“经验主义”,而是结合平台商圈分析和用户画像,精准落地到目标客群聚集的地段,实现了首店开业即爆满的成绩。菲滋则将数据监控深入到更细的环节,比如P2转化率(从点击到下单的比例),实时跟踪广告、页面与菜品组合的有效性。餐饮人过去的“直觉”,正在与数据融合。

第二,“用户”的精细化管理。

外卖天然是高频、低客单的生意,流量带动增长容易,但如何让一次购买变成多次复购,如何把平台流量转化为自己的资产,才是更难的问题。

小谷姐姐验证了会员体系可以成为强大的复购引擎——通过分层管理,把用户划分成新客、活跃会员、沉默用户等不同群体;针对不同层级设计差异化的权益,比如运费减免、积分奖励;再通过精准触达,把沉默用户唤醒,把高价值用户留住。平台提供流量,而通过会员运营,商家才能真正拥有用户。

第三,“流程”的标准化与效率升级。

订单的洪峰像一场大考,能否承受住激增的需求,取决于流程与组织能力。高度标准化、快速响应的体系,才能让餐饮企业具备适应变化的能力。

一心饭团制定了1300多项标准动作的SOP,让新人能在最短时间内上手操作,以应对突发的订单翻倍。漠漠家则更多地在供应链端发力,为了应对订单的爆发,建立日配体系,保证每天都有新鲜食材直送到店。

第四,基于数据和市场快速迭代“产品”。

堂食逻辑下,产品创新更多依赖厨师的灵感与经验;而在外卖逻辑下,产品必须和用户需求、配送场景高度匹配。

小吊梨汤则针对“一人食”场景,开发了适合独自点单的套餐组合,并在打包保温等细节上下功夫。小谷姐姐则在口味上不断创新,推出更契合年轻人口味的新品,以保持长期吸引力。

这种创新并非“偶尔上新”,而是基于数据和反馈的动态迭代。平台数据让餐饮人知道哪道菜点击率高但转化率低,哪种组合复购率更高,从而迅速调整。产品创新从“厨师灵感”转变为“数据驱动+市场验证”。

结语

外卖大战,只是餐饮行业新变革的起点。淘宝闪购拉动了餐饮单量的陡增,但它真正的意义在于加速了行业的转型。补贴会退潮,流量会稀释,但数字化、精细化的趋势不会逆转。

外卖平台的角色,也在悄然发生变化。过去,它只是一个流量入口,把商家与用户撮合;如今,它正进化为需求洞察、效率赋能和生态构建。从B(商家)到P(平台)到C(消费者)的链条日益紧密,平台不仅是交易场所,更是经营合伙人。

专业化的餐饮外卖品牌会批量涌现,它们擅长用数据研发新品,用会员体系锁定用户,用标准化流程实现规模复制。整个行业的效率、品质和体验,都会因此被推向新的高度。

外卖曾经被认为只是“堂食的补充渠道”,但经过十年的发展,它已经成为餐饮人打磨组织能力、数据能力、用户运营和产品创新的试验场。换句话说,外卖大战真正留下来的,不是平台上的一串峰值数字,而是整个餐饮行业肌肉的重塑。

文章作者

2025被重构的外卖格局:一场由淘宝闪购掀起的橙色风暴

过去十年围绕“送餐”的竞争叙事正在被改写。服务的边界被打破,向更丰富的品类与更便利的服务体验转变,一场从“送餐”向“送万物”的变革悄然而至。

年终盘点| 亲历外卖补贴过山车:他们的爆单、疲惫与重新算账

2025年7月的外卖补贴战高峰期间,餐饮行业经历了前所未有的爆单与利润下滑并存的矛盾局面。

贝恩:中国消费生态权力大转移,三大平台O2O投入已超千亿元

贝恩指出,即使未来这些补贴可能减少,但这些大型的平台已经控制了消费者与商家的行为,并取代传统的分销商成为购物者的“守门人”。

饿了么APP焕新淘宝闪购,新阶段新攻势已展开!

淘宝闪购推出的第219天,饿了么也变作了“橙色”。

硝烟过后,谁才是外卖大战赢家

如何构建兼顾商户和消费者权益的生态共同体,是布局者必须证明的课题。