分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

随着上市银行财报季收官,国有大行经营情况浮出水面。

整体来看,今年上半年大行业绩下行压力缓解,业绩会也透露出对息差趋稳的乐观预期。与此同时,投资收益和中收对业绩的支撑作用明显提升,非息收入表现成亮点。不过,持续多时的拨备反哺作用进一步削弱。

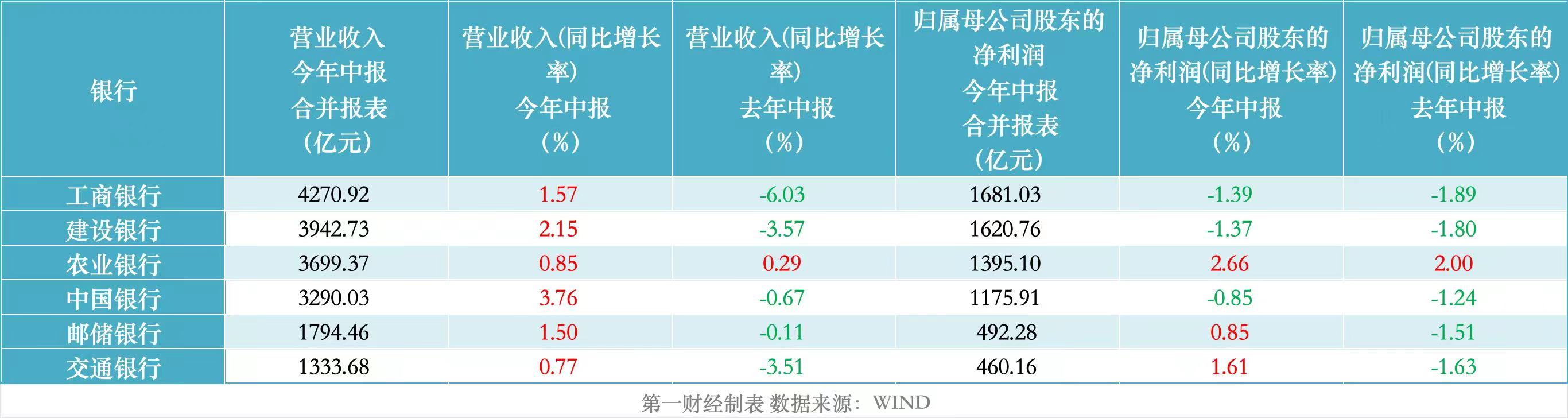

财报显示,上半年六大行合计实现营业收入1.83万亿元,去年同期约为1.8万亿元;实现归母净利润6825.24亿元,去年同期约为6833.88亿元。六大行营收均实现同比正增长,归母净利润3家正增长、3家负增长,较去年同期明显好转。

盈利主要拖累项:利息收入降、拨备计提升

整体来看,大行业绩下行压力较去年已有明显好转,但增收不增利情形依然存在。

营收方面,六大行均实现同比正增长,中国银行(3.76%)、建设银行(2.15%)、工商银行(1.57%)同比增速领先。相比之下,去年上半年,有5家大行营收同比负增长。

归母净利润方面,3家大行实现同比正增长,其中农业银行以2.66%增速继续领先,交通银行、邮储银行增速分别为1.61%、0.85%。同期,工商银行、建设银行、中国银行归母净利润分别较去年减少1.39%、1.37%、0.85%。去年同期,仅农业银行1家实现归母净利润正增长。

利息收入仍是银行的核心收入来源,但近年来息差持续下滑,贷款等生息资产“以量补价”压力大,相关收入下行趋势明显。今年上半年,六大行实现利息净收入1.32万亿元,较去年同期下降约2%。

其中,除交通银行上半年利息净收入同比增长1.2%外,其他大行利息净收入同比均有不同程度下行。中国银行上半年利息净收入同比下降5.27%,建设银行、农业银行、邮储银行也分别下降3.16%、2.88%、2.67%。

从存贷层面看,利息净收入下滑主要原因还是贷款收益率下降的负面拖累大于存款付息率下降的正面拉动,使得净息差仍处于下行通道。以中国银行为例,该行上半年贷款利息收入同比减少396.65亿元,降幅10.47%,存款利息支出同比减少258.51亿元,下降10.94%。

其他盈利拖累因素中,拨备反哺的效果有明显下降。上半年,六大行合计计提减值准备约4227亿元,同比增加约220亿元。此前,大行拨备计提已连续多年呈下降趋势,为业绩提供了重要支撑。

具体来看,今年上半年,建设银行、邮储银行、工商银行拨备计提力度不同程度加大,尤其邮储银行、建设银行计提减值准备规模同比大增34.62%、22.85%,对应增额约59亿元、200亿元。

对于减值准备计提力度加大,建设银行提到,上半年发放贷款和垫款减值损失较上年同期增加290.25亿元,金融投资等减值损失有部分转回。邮储银行也主要是信用减值损失同比增加较多,其中贷款减值损失约为230亿元,同比增加73亿元,增长46.55%,该行解释称主要系积极服务实体经济,贷款规模增长,以及坚持审慎的风险管理政策,加大拨备计提力度。

投资收益+中收回暖补位

从业绩转好主要支撑因素来看,投资利息收入和非息收入的贡献提升。

投资利息收入是银行利息收入的另一个重要来源。今年上半年,除邮储银行外,大行投资债券规模有不同程度增加,带动债券投资利息收入增长,不过债市收益率下降对此有一定抵消作用。

而除交通银行、中国银行外,其他大行非息收入口径下的投资收益普遍有大幅增长。

比如,工商银行上半年投资平均余额增长21.6%,但平均收益率下降39BP部分抵消了规模增长的影响,最终实现投资利息收入1905.67亿元,同比增加116.57亿元,增长6.5%。非息收益中,投资收益大增52%。

农业银行上半年债券投资利息收入1821.15亿元,同比增加54.15亿元;其他非息收入中,投资收益大增53%。中国银行金融投资利息收入1155.27亿元,同比增长8.93%;得益于汇兑收益、贵金属销售收入和公允价值变动收益增长,其他非息收入同比增长42%。建设银行金融投资利息收入1501.46亿元,较上年同期增长4.65%。非息收入中,因为债券投资和权益投资处置收益同比增加,上半年投资收益大增217%。

8月初,财政部、税务总局发布通知,自8月8日起恢复征收国债、地方债、金融债等利息收入增值税,并采取“新老划断”原则。银行作为债市主要投资者,新政带来的影响备受市场关注。

对此,建设银行副行长纪志宏在中期业绩会上表示,该行债券投资组合受本次税改的影响偏中性。他进一步指出,税率调整对存量债券特别是政府债的估值总体有利,建行投资组合中政府债券占比接近80%,税改后这部分优质资产的价值进一步凸显,后续将结合宏观政策和大类资产走势等,采取比税改前更加精细的投资策略,持续优化投资组合的结构。

大行上半年另一个业绩支撑因素是手续费及佣金收入的回暖。数据显示,上半年有4家大行手续费及佣金净收入实现同比正增长,其中邮储银行、农业银行同比增幅超过10%,中国银行增幅也在9%以上。工商银行、交通银行手续费及佣金净收入降幅同比明显收窄。

回顾2024年上半年,受市场波动、投资者风险偏好下降、报行合一政策等综合影响,大行手续费及佣金净收入整体下行近10%,其中邮储银行、交通银行、建设银行相关收入均有两位数降幅。

息差何时能稳住?管理层给出判断

银行息差变化趋势仍是市场最关注的话题之一。今年上半年,六大行净息差仍延续下行趋势,但降幅同比、环比均有边际收窄趋势。

相比去年全年,上半年六大行中有5家净息差降幅超过10BP(基点),不过主要降幅发生在重定价密集的一季度,二季度各大行单季度净息差下行均不超过3BP。

相比去年同期,工、农、中、建四大行净息差降幅均有不同程度收窄。邮储银行今年上半年净息差降幅最大,达到17BP,但该行净息差仍处大行中最高水平(1.7%)。其他大行中,目前净息差最高为1.4%(建设银行),最低为1.21%(交通银行)。

对于息差持续下行,多家大行提到上半年LPR(贷款市场报价利率)下调、存量房贷利率调整、存款期限结构变动,以及外币降息、存款利率下调滞后等原因。

展望下半年,多家大行管理层在中期业绩发布会上表达了乐观预期。综合来看,下半年存款和贷款定价都还有下行空间,但考虑到各行持续从资产端和负债端作出调整,净息差降幅收窄趋势有望延续。

“我们对未来净息差边际企稳的趋势抱有坚定信心。”工商银行副行长姚明德在业绩会上表示,预计下半年净息差下行仍然是行业共性,但降幅将进一步收窄。得益于综合研判和基于此采取的有效资产负债管理措施,该行上半年净息差降幅同比收窄的企稳态势具备可持续性。

农业银行行长王志恒也认为,农行今年下半年的净息差有望实现边际趋稳。资产端,上半年LPR的下行将进一步推动存量贷款重定价,贷款收息率还有下行的压力,但该行采取的一系列举措有望稳住贷款收息率;负债端,随着存款逐步到期并进行重定价,存款利率市场化调整机制效能将持续释放,同业负债成本也将跟随政策利率进一步下行。

建设银行首席财务官生柳荣认为,无论是LPR下调还是存款利率下调,都存在滞后影响。由于贷款定价相对快于存款,所以未来还有一定的下行压力。“总体上,净息差下滑幅度会逐季收窄,我们有信心通过主动管理,使息差继续保持可比同业的领先水平。”生柳荣称。

中国银行行长张辉表示,展望下半年,从外部市场看,境内银行业整体面临低利率环境,美元降息预期升温,银行业净息差仍将面临一定的收窄压力。中行将通过持续加强存贷款管理、加大外币债券投资力度、发挥全球化优势等努力稳定净息差。

“关于息差是否见底,下一步还需观察市场利率走势。如市场利率维持在较好的水平,通过自身的精细化管理,能够维持住较好的息差水平。”邮储银行行长刘建军表示。

“存款挂牌利率下调后,相关定期存款再定价的效应会逐步显现,如果不考虑新的LPR下调,越往后会更有利于息差的稳定。”交通银行副行长周万阜称,由于存量房贷利率调整等政策性因素影响持续,加之有效需求疲弱,同业竞争激烈,有效资产投放面临压力,资产端收益率预计将继续下降。负债端付息率越往后降得越多,息差降幅预计将逐步收窄。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com