分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

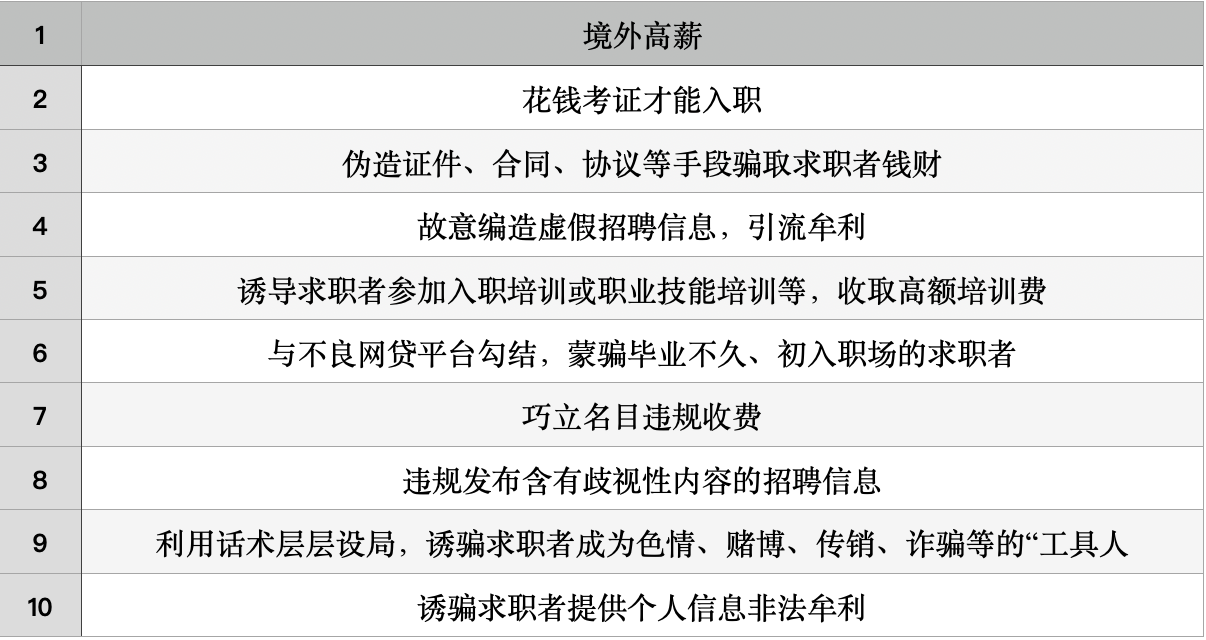

近期,不少“赴他国挣大钱”“国央企内推”“直签保录取”等招聘信息在社交平台广泛传播,人社部官微连续发文曝光这类求职陷阱,提醒广大求职者保持警惕。

5日,人社部就业促进司和公安部刑侦局共同发布重要提示称,每逢毕业季和寒暑假期间总有一些陷阱落到了社会阅历不深的高中生和大学生求职者头上。“出国工作,轻轻松松月入过万”“路费全包、免费住宿、高额提成”“赴他国挣大钱”……那些“诱惑多多”的“境外高薪”招聘信息,背后可能是犯罪团伙的诱饵。

国家统计局发布的数据显示,2025年7月,全国城镇16—24岁劳动力失业率(不含在校生,下称“青年失业率”)为17.8%,较6月上升3.3个百分点。随着就业市场竞争激烈,一些骗子也利用求职者焦虑心理编织陷阱,从全国各地公布的案例来看,已有多名求职者被骗。

00后丁某高考后在招聘软件上浏览兼职信息,有人主动联系他,称其外形条件适合做主播工作,承诺对其进行包装后可获得高额收入,并主动转来路费,指引丁某前往境外某地,丁某抵达约定地点后失联被辗转卖到境外。丁某家属报警后,在公安部门的全力查找下,丁某被解救回国。

两部门提示称,许多所谓境外高薪的招聘信息实则是犯罪团伙的诱饵。一些高中生和大学生求职者由于缺乏社会阅历和识骗防骗意识,容易陷入不法分子编织的陷阱。建议有境外务工意向的,一定要提前核查公司的对外劳务合作经营资格以及所在行业的平均薪资水平。

除了境外陷阱,“黑职介”也常以“保录取”“付费内推”等话术骗取钱财。部分机构甚至诱导求职者“贷款培训”、收取服装费、保证金等,实则虚假招聘、牟取不正当利益。

4日,人社部曝光了“央国企内推”“直签保录取”等八大求职陷阱,一些没有相关资质或者冒用、伪造相关资质的“黑职介”,非法从事职业中介服务活动,通过伪造证件、合同、协议等手段骗取求职者钱财。

人社部曝光的十大求职陷阱

虚假求职信息是最常见的陷阱,一些不法分子为炒作引流,以提供高薪岗位为诱饵,故意夸大招聘人数、薪酬福利等,同时以不限专业学历、不用笔试等吸引眼球,故意编造虚假招聘信息,达到引流牟利等非法目的。

人社部提醒广大求职者,对各类网络平台招聘信息要注意甄别,警惕“话术引流”,对招聘信息可通过官网官微核实,切勿轻听轻信,以免受骗上当。

“招转培”是常见的骗局。一些中介机构未经许可从事职业中介、职业技能培训,并以招聘为名,打着高薪岗位、名企招人的旗号,引诱求职者投递简历、参加面试,之后再以“工作能力不足”“岗位有从业资格限制”等理由,诱导求职者参加入职培训或职业技能培训等,收取高额培训费,培训结束后往往难以兑现承诺。

《中华人民共和国劳动合同法》第二十二条规定,用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。这表明用人单位是承担培训费用的主体。如果求职者遇到让先交钱且金额还不少的培训就必须引起警惕。

5日,人社部发文释疑职业证书与职业培训的相关问题。证书在一定程度上能体现劳动者的专业知识和技能水平,但除了准入类职业资格证书(如教师资格、法律职业资格、医师资格等)外,其他证书都不是求职的必备条件,也不是所有工作都需要证书。

根据《关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号),国家按照规定的条件和程序将职业资格纳入国家职业资格目录,实行清单式管理,目录之外一律不得许可和认定职业资格,目录之内除准入类职业资格外一律不得与就业创业挂钩。

还有一些不法分子利用求职者求职心切,巧立名目,比如以统一着装为名,收取服装费;以转正为名,收取转正费、风险保证金;还有收取车辆安全保证金、耗材费等,求职者为了顺利入职而选择缴费,个人财物遭受损失。

除了这些收费陷阱,“招转贷”也是一种新型骗局。一些不良机构与网贷平台合作,以“购车入职”“美容上岗”等名义诱骗求职者办理贷款,最终工作没着落,却背上一身债务。

人社部特别提醒广大求职者,要树立正确的择业观念,破除侥幸心理,对“活少钱多”“躺平稳赚”等“天上掉馅饼”的“好事”提高警惕,多查多问多防备,谨防“踩雷”“掉坑”。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com