分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

摘要:模拟芯片是电子设备里低调却关键的存在,既是 “感知神经” 又是 “能量管家”,中国作为全球最大市场,2024年规模达 1953 亿元,却高度依赖进口,不同领域国产化率差距大,高端芯片还受《瓦森纳协定》限制;全球巨头 TI 凭借自建工厂降本、丰富芯片种类、长期技术积累、绑定客户和直销模式建立起深厚壁垒;中国企业虽起步晚,与TI有明显差距,但是背靠庞大市场,可通过守住中低端积累资金、联合下游攻坚高端市场、积累人才并推动产业链协同实现突围,未来有望摆脱 “卡脖子” 困境。

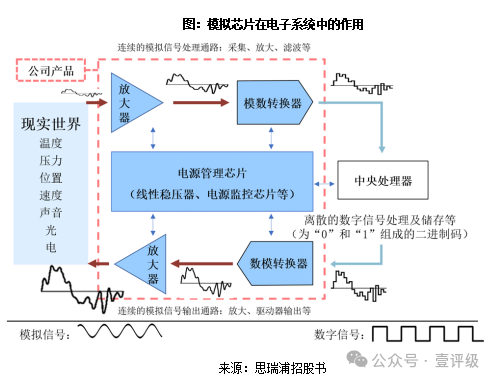

在半导体圈,数字芯片(比如 CPU、GPU)就像自带聚光灯的明星,走到哪儿都是焦点;而模拟芯片呢?它是电子设备里沉默的 “打工人”,低调但关键—— 既是 “感知神经”,能让手机听懂你的声音、让智能家居察觉温度变化;又是 “能量管家”,把电能妥妥分配给设备的每一个零件。

咱们天天用的手机、冰箱、汽车,少了它根本玩不转。可就是这么重要的 “工业基石”,中国市场却被海外巨头卡了脖子。今天咱们就扒一扒全球模拟芯片大佬 TI(德州仪器)的 “发家史”,看看中国企业如何借鉴其经验,在“国产替代”的浪潮中突破瓶颈。

01 模拟芯片:藏在电子设备里的 “隐形功臣”,中国却很 “缺”

你有没有想过,当你对着手机语音发消息时,声音是怎么变成数字信号被识别的?当夏天回家,空调自动调到26℃,它又是怎么 “感知” 到室温的?答案就藏在模拟芯片里。

它就像一座桥梁,一边连着现实世界里连续变化的物理信号(比如声音、温度、电压),一边连着只能处理 “0” 和 “1” 的数字世界。要是没有它,电子设备就是 “聋子”“瞎子”,根本没法和现实世界互动。

1. 模拟芯片的两大 “工种”

信号链芯片:相当于电子设备的 “感官系统”。比如麦克风里的芯片,能把你的声音(声波信号)放大、过滤杂音,再转换成数字信号传给处理器;家里的温湿度传感器,也是靠它把环境数据 “翻译” 成设备能懂的语言。

电源管理芯片:电子设备的 “电能管家”。手机充电时,它控制充电速度,防止电池过热;笔记本电脑插电和用电池切换时,它稳定电压,让屏幕不会忽明忽暗。没有它,设备要么分分钟 “断电罢工”,要么直接被烧坏。

2. 中国市场的 “尴尬现状”:全球最大买家,却造不出足够的货

2024年,中国模拟芯片市场规模达到1953亿元,占了全球市场的35%,妥妥的 “全球第一大市场”。但尴尬的是,咱们自己生产的芯片,连20%的需求都满足不了,大部分得靠从国外进口。

更扎心的是,不同领域的 “国产化率” 差距大到离谱:

消费电子(手机、耳机等):国产化率40%-50%,算是 “优等生”;

通信领域:20%-25%,刚及格;

工业自动化:10%左右,拖后腿;

汽车电子:仅5%!要知道,中国是全球新能源车销量第一的国家,可汽车里的车规级模拟芯片,几乎全靠 TI、ADI 等海外厂商供货。万一遇到贸易摩擦或者芯片缺货,咱们的车企可能就得 “停工待料”。

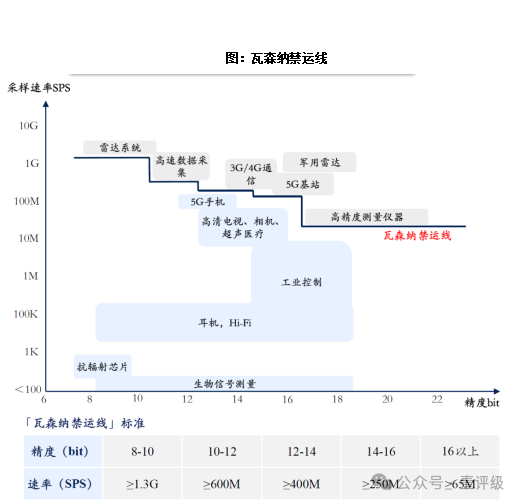

更让人头疼的是,高端模拟芯片还被 “卡脖子”。根据《瓦森纳协定》,美国禁止向中国出口高速高精度 ADC(模数转换器)—— 这玩意儿是5G基站、航空航天设备、高端医疗仪器的 “心脏”,现在想买都买不到,只能靠自己研发。

面对这样的局面,咱们不禁要问:中国模拟芯片企业,能像TI一样逆袭成行业巨头吗?要回答这个问题,得先搞懂TI的 “护城河” 到底有多深。

02 TI 的 “躺赢” 秘籍:5 大绝招,让对手追了几十年都没追上

TI可不是一开始就这么牛。它最早是做石油勘探设备的,后来转型半导体,靠着 5 大 “绝招”,一步步建起了别人难以逾越的壁垒。

绝招1:自己建工厂,成本低到 “碾压” 对手

模拟芯片有个特点:不用追最先进的工艺。哪怕是高性能产品,用28nm及以上的 “成熟工艺”(比如在8英寸、12英寸晶圆上生产)就够了,不像数字芯片,每隔几年就得花几百亿升级生产线。

TI抓住这个特点,疯狂建自己的工厂。现在80%以上的芯片都是自己生产,计划2030年做到95%自产。自己的工厂不用频繁换设备,生产线折旧完之后,成本直接降一大截。比如它新建的12英寸工厂,比老的8英寸工厂省40%成本,卖芯片的利润自然更高。

反观对手:行业第二的ADI,只有45%的芯片自己造,剩下的靠代工;国内企业规模小,全靠外包生产,不仅成本高,遇到芯片缺货时还可能拿不到货,根本没法和TI比。

绝招2:芯片种类多到 “包罗万象”,后来者根本追不上

模拟芯片的 “细分品类” 特别多,单个品类市场不大,但一款芯片能卖十几年甚至几十年。比如 “电源管理芯片”,能分成充电管理、电池保护、LED 驱动等十几种;光消费电子领域,TI就能覆盖几百种使用场景。

TI现在有8万多种芯片,有些经典型号卖了50多年还在供货。这就形成了两大壁垒:

后来者没法全面追赶:像凌特、MPS 这些公司,只能挑一两个细分领域做 “精品”(比如专门做高端电源芯片),没法像TI这样 “啥都有”;

抗风险能力强:哪怕手机芯片行情不好,汽车、工业领域的芯片销量能补上,业绩不会大起大落。这和存储芯片 “一年赚翻、一年亏惨” 的过山车模式完全不同。

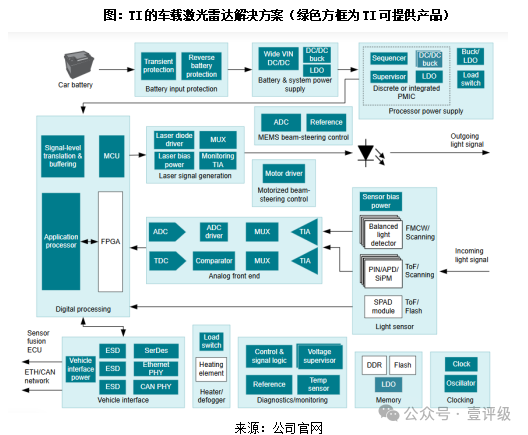

更厉害的是,TI能给客户提供 “一整套解决方案”。比如汽车自动驾驶的激光雷达,需要十几种芯片,TI能全部供应;而国内公司刚起步,只能做其中一两种,客户要找好几家供应商,自然更倾向于选TI。

绝招3:技术靠 “时间堆”,新手学不会

模拟芯片设计特别 “吃经验”,不是靠公式就能搞定的。比如布局布线的技巧、怎么预测和解决寄生效应,这些教科书里没详细说,只能靠工程师一次次试错积累。而且没有成熟的自动化工具,哪怕微调一个参数、换一种工艺,都要重新设计测试 —— 新手想追上,至少得十几年经验。

TI的优势就在于 “老资历”。从2000年的功能机、2010年的智能机,到现在的汽车、工业芯片,每一轮市场变革,TI都能跟上。它还自己研发特殊工艺,比如能减少芯片发热、降低干扰的封装技术,这些都是几十年积累的 “独家秘籍”,其他公司短时间内根本仿不来。

绝招4:让客户 “不敢换”,换供应商成本太高

模拟芯片有个 “坑”:哪怕两款芯片参数、引脚一模一样,装到电路里效果可能差很多。比如国内有些芯片能和TI的 “引脚对引脚” 替换,但可能因为芯片里细微的电阻、电容差异,导致整个电路性能下降;如果参数不一样,还要重新设计电路,花几个月调试,又费钱又费时间。

TI就抓住这一点,用 “生态和信任” 把客户牢牢锁住:

试错成本太高:客户换其他品牌,要重新测试兼容性、调整电路,万一出问题,生产线可能停工,损失太大;

生态绑定紧:TI给工程师提供免费的仿真工具(能提前模拟芯片性能)、完整的设计方案(客户直接用,不用从头搞),官网还有10万多篇技术文档,工程师遇到问题,在社区里分分钟能找到答案。国内公司没这些配套,客户换品牌后,要重新学工具、找资料,太麻烦;

信任度够高:工业、汽车领域对芯片可靠性要求极高,TI的芯片用了几十年没出过问题;而国内公司成立才几年,产品没经过长期验证,客户不敢冒险 —— 毕竟汽车芯片出问题可能导致车祸,没人敢赌。

绝招5:直接对接客户,比对手更懂 “用户需求”

行业里大部分公司靠 “经销商” 卖货,因为中小客户太多,厂家不想承担欠账风险。比如国内的圣邦微电子,90%的收入来自经销商。

但TI反其道而行之,把 “直销” 比例从2019年的三分之一,提升到2024年的 80%。好处很明显:直接和客户聊天,能第一时间知道他们需要什么。比如汽车客户说 “想要更小的自动驾驶芯片”,TI 就能快速调整研发方向,比靠经销商传话的公司反应快得多。行业第二的ADI也想搞直销,但进度比TI慢了一大截。

靠着这5大绝招,TI建起了又深又宽的 “护城河”,几十年下来,对手只能望其项背。中国企业要突围,就得从TI的成长史里找 “灵感”。

03 跟着 TI 学 “逆袭”:中国模拟芯片的 3 条突围之路

TI的成长不是一蹴而就的,它经历了 “技术积累 - 战略聚焦 - 高端转型” 三个阶段。中国企业虽然起步晚,但只要找对方向,未必不能复制它的成功。

先看 TI 的 “逆袭三步走”

1. 第一阶段(1951-1996年):疯狂搞技术,打下 “基本功”

TI早年是做石油勘探设备的,二战期间研发雷达、通信设备,积累了电子技术基础。1951年转型半导体后,疯狂搞创新:1954年推出全球首个商用硅晶体管,1958年发明全球首个集成电路,1967年推出首个单片机,1982年搞出首个单芯片 DSP…… 这些技术直接奠定了它的行业地位。不过那时候TI是 “全品类玩家”,业务覆盖消费电子、工业、军工,后来在电脑处理器、存储芯片等领域败给了英特尔、日本厂商等竞争对手,才开始调整方向。

2. 第二阶段(1996-2011年):砍业务 + 搞收购,聚焦模拟芯片

1990 年代,TI明确核心赛道:模拟芯片+DSP。它果断砍掉软件、笔记本电脑、国防电子等 “拖后腿” 的业务,把资源全砸在核心领域。2011年,它收购了美国国家半导体(NS),一下子实现 “产品、市场、产能、技术” 四重升级:市场份额飙升到18%,远超对手;产品矩阵扩充到4万多种,抗风险能力更强;还拿到了NS的晶圆厂和研发团队,壁垒越筑越高。从此,TI坐稳了全球模拟芯片龙头的宝座。

3. 第三阶段(2011年至今):瞄准高端市场,赚 “高利润” 的钱

2011年后,TI停止大规模收购,专注把产品往高端送 —— 从低利润的通讯、计算机领域,转向高利润的汽车、工业领域。汽车芯片要满足-40℃~150℃的宽温范围、10年以上使用寿命,工业芯片要适应高电磁干扰、极端温度环境,技术门槛极高,但毛利率也远高于消费电子。到2024年,汽车和工业领域占TI 营收的70%,成了绝对的 “摇钱树”。

中国企业的现状:起步晚,有潜力,但差距还很大

中国模拟芯片行业起步晚,早期以军用为主,2000年后才开始发展民用市场。现在虽然有圣邦股份、思瑞浦等头部企业,但和TI比,差距还很明显:

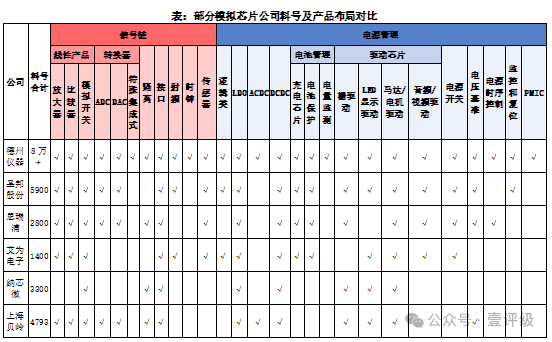

产品不够全:TI有8万多种芯片,圣邦股份只有5900种,很多高端品类(比如高速高精度ADC)还是空白;

市场太局限:主要集中在消费电子、中低端工业领域,汽车、航空航天等高端市场几乎没涉足;

规模太小:2024年圣邦股份在中国市场的市占率仅1.77%,营收33.47亿元,和 TI 根本不是一个量级。

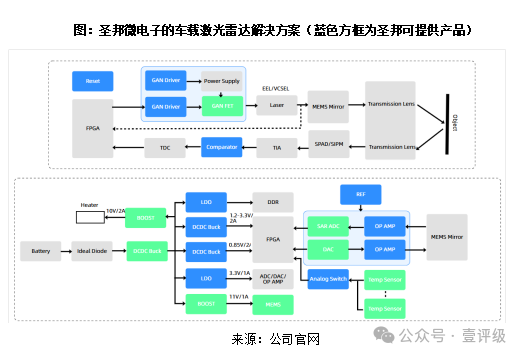

尽管如此,股票市场给国产龙头的市值可不低。以国产龙头圣邦股份为例,其市值与能力的“落差”颇具代表性。按DDM模型估算,当前市值对应“国产模拟芯片整体渗透率40%-50%,且圣邦股份在国产厂商中占10%-15%份额”的目标,其中隐含对其切入汽车、工业高端市场的期待;但实际上,我们的料号数量较海外大厂差一个数量级,高端品类难以竞争——PMIC、隔离、接口等等产品未覆盖,即使是已覆盖的品类如ADC,也仅能在低速高精度ADC细分市场竞争,高速高精度ADC空白。市场上,也是主要覆盖小部分消费电子和民用工业场景,雷达、航空航天等高端市场和企业机械、建筑自动化、数据通信模块等细分应用场景尚无解决方案。

不过,中国企业也有自己的优势 —— 背靠全球最大的新能源汽车市场和工业自动化市场,下游客户对供应链安全越来越重视,愿意给国产芯片 “试错机会”。只要找对路径,完全有机会逆袭。

三条突围路径,中国企业能复制 TI 的成功吗?

1. 路径一:先守住中低端,积累 “第一桶金”

核心思路是 “Pin2Pin替代 + 承接老型号”。简单说,就是做和海外芯片引脚、功能完全一样的产品,直接替换进口货,抢占消费电子、中低端工业的存量需求;同时承接海外大厂放弃的低利润老型号产品,维持现金流,为研发高端产品攒钱。

但这条路上 “内卷” 严重:2019-2021年,国内模拟芯片厂商从100家激增至 320家,大家都在打价格战;而且TI、ADI等巨头也在加速扩产,中低端市场的竞争会越来越激烈。

2. 路径二:抱紧下游 “大腿”,攻坚汽车、工业高端市场

中国是全球最大的新能源汽车市场(2024年渗透率超40%),也是工业自动化的 “试验田”,这是国产芯片最大的优势。企业可以和车企、工业设备厂商 “联合创新”,结合具体场景研发,借助客户资源完成 “技术迭代 - 市场验证”,缩短认证周期。

比如思瑞浦,靠着华为哈勃的投资和技术支持,部分产品技术参数已赶上行业龙头。思特威和华为联合开发车载 CMOS 图像传感器,已经导入国内头部车企,开始替代索尼、豪威的产品。只要能在汽车、工业领域站稳脚跟,就能复制TI 的高端转型之路。

3. 路径三:抓上游、攒人才,筑牢技术 “基本功”

模拟芯片设计 “靠人也靠工艺”。一方面,要积累人才 —— 参考MPS(芯源系统)的经验,它1996年成立于硅谷,靠 “中国本土招聘+本土研发”,2020年中国区工程师占比超70%,依靠本土团队也做成了数据中心电源管理领域的龙头。另一方面,要推动 “设计 - 制造 - 封测” 产业链协同,比如联合中芯、华虹攻关BCD工艺(适用于汽车高压芯片),联合长电科技开发车规级封装方案,降低对海外产能的依赖。

04 结语:从 “卡脖子” 到 “领跑”,中国模拟芯片需要时间

中国民用模拟芯片市场形成规模才二十多年,企业积累不足是客观事实,但这并不意味着我们永远只能 “跟跑”。TI用70年时间建起了行业壁垒,中国企业虽然起步晚,但背靠庞大的下游市场,又有政策和资本支持,只要聚焦高端领域持续突破,未必不能实现 “从国产替代到超越引领” 的跨越。

当然,这不会是一条坦途,需要企业沉下心搞研发、攒经验,也需要产业链上下游齐心协力。但相信用不了多久,我们就能看到中国的 “TI” 崭露头角,让国产模拟芯片真正摆脱 “卡脖子” 的困境。

撰稿丨吴梦瑶(壹评级研究员)