分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

120万元一针的抗癌药CAR-T疗法,确实为部分癌症患者带来了“治愈”的希望,但其高昂费用也成为可及性的障碍,尤其对普通民众而言,这种“天价治疗”能否走入平常百姓家?

在近日举行的2025第二届中国细胞与基因治疗大会分论坛上,多位行业专家指出,下一代“体内CAR-T”技术正在快速崛起,有望从根本上解决“用不起、等不及”的难题。

在长期缺乏根治性治疗手段以及无法治愈的血液肿瘤领域,CAR-T技术取得了显著成效。但CAT-T技术的传统方式需提取患者自身的T细胞,在实验室中改造后再回输体内,整个过程耗时数周、成本极高。因此,高昂的成本和复杂的体外制备流程限制了CAR-T技术的普及。

“CAR-T细胞治疗需要提取患者自身的免疫细胞进行体外改造,再回输体内。这种‘活药物’的生产流程无法像传统药物一样大规模标准化,导致单次治疗成本超过百万元。” 科济药业(02171.HK)创始人李宗海博士在论坛上表示。

当从“体外”转“体内”,体内CAR-T技术因其无须体外改造、治疗便捷,或许能够改变当前的天价和不可及现状。

“当前CAR-T疗法正从体外生产转向体内生成。”君联资本投资人董奥在上述论坛上表示,“伴随递送系统的创新,体内CAR-T已成为资本和产业共同关注的焦点。”

据介绍,所谓“体内CAR-T”,是指无须提取细胞,而是通过注射携带CAR基因的载体(如病毒或脂质纳米颗粒),直接在患者体内“改造”T细胞,使其具备识别并攻击癌细胞的能力。

美国宾夕法尼亚大学助理教授、Capstan Therapeutics科学创始人Hamid博士通过视频连线解释道:“我们使用靶向递送系统,将CAR结构以mRNA形式封装在纳米颗粒中,注射后能精准靶向T细胞,实现‘原位CAR-T治疗’。”

“成本有望降至十分之一,可及性大幅提升。” 华中科技大学协和医院血液科梅恒教授在分析其首个体内CAR-T临床研究的经验时表示,“传统CAR-T从采血到回输至少需1-3周,很多患者等不起。体内CAR-T只需一次或两次静脉注射,最快3天即可见效,成本有望降至传统方法的十分之一甚至更低。”

正因为这项技术的可及性及大幅度降低治疗费用,目前多家中国企业布局体内CAR-T赛道,技术路径主要分为病毒载体和非病毒载体两大方向。

随着体内CAR-T技术的成熟,未来患者或许只需像打针一样接受注射,就能获得高效、持久的细胞治疗。这不仅将极大降低医疗成本,也有望让更多疾病被纳入治疗范围。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

降本超70%!动力电池“以修代换”催生后市场新玩家

新能源汽车后市场规模达万亿级。

“土鳖”也有梦想:一个年近六旬的创业者,想把CAR-T降到20万

无论在中国还是全球,对于CAR-T这类已成药却仍处应用早期的新赛道产品,高价面向高净值人群不会是终极状态。一定会在某个节点,实现成本的规模化降低与边际效益的突增。

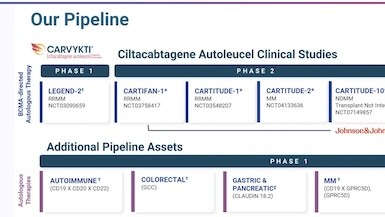

终于有国产CAR-T企业快要扭亏了!传奇生物预计今年实现盈利

西达基奥仑赛2025年实现收入18.88亿美元。

诺和诺德口服减重药美国上市,每月治疗费用大降,最低149美元

口服药物有望在2030年占据全球减重疗法市场24%的份额,以减重药整体约950亿美元的规模来计算,口服减重药市场规模约合220亿美元。

多款心血管代谢创新药首次纳入医保,治疗费用有望大幅降低

即便远低于美国市场的定价,但在未纳入医保前,这些进口创新药对于大部分中国患者而言,依然价格不菲。