分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

(本文作者韩良为南开大学法学院教授、博士生导师;魏东达为北京市京都律师事务所律师)

9月26日,香港高等法院颁布书面判词,驳回了宗馥莉的五项上诉申请,仍禁止宗馥莉在汇丰银行账户的提款或转账,但批准暂缓执行部分披露令。该案件再次在内地法律界与企业家圈中引发了广泛关注,让人对未来中国内地法院的实体裁决结果充满了期待。该案件不仅横跨信托法、继承法、婚姻法、公司法、民事诉讼法等实体法以及诉讼法等程序法,而且也横跨了香港法、离岸法、中国内地法等不同的法域,给中国内地法院的实体裁决带来了具有“国际兼容性”的巨大挑战。

一、多法域交织的宗氏家族财富传承诉讼争议

本案所涉诉讼法律关系错综复杂。从本案涉及的当事人与法律关系人来看,本案的原告宗继昌、宗婕莉、宗继盛为美国籍。被告宗馥莉女士具有中国香港居民身份,被告(在杭州中院被列为“第三人”)建浩创投有限公司(以下简称“建浩公司”)则根据BVI的法律注册成立。“Handwritten Instructions”(《手写指示》)、“Letter of Entrustment”(《委托书》)的当事人宗庆后先生生前是中国内地居民,与本案相关的宗庆后先生的“遗嘱”所涉利益相关人除宗馥莉女士外,均属中国内地居民。本案用于设立信托的建浩公司位于 BVI,信托核心资产位于中国香港,信托受益人位于境外,信托意向文件、遗嘱以及当事人经常居住地均在中国内地。可以说,宗氏家族财富传承争议在中国内地非常具有典型性, 其继承人不仅具有婚生子女、也有非婚生子女,而且具有多国籍身份;需要继承 或者进行传承安排的财产既有位于国内、也有位于国外的;其财富传承的法律架构安排涉及多国和地区的法律适用。这一案件集中反映了中国内地现代家族信托规划中的典型关键要素,其法律争议的裁判结果及争议解决路径,对于全球化背景下的中国企业家家庭的财富管理与传承架构安排具有深远的启示意义。

该案会涉及中国内地法、中国香港法、BVI 法这三个法域。从一个完整的诉讼流程上看,如果该案中途不撤诉或者和解,该案要经历以下三个阶段。第一是,在诉前或者诉讼中的财产保全阶段。由于讼争的在 BVI 注册的“建浩公司”名下的汇丰银行账户中的资产位于香港,原告向中国香港法院提出了资产保全令和资产信息披露令的申请。第二阶段是,在内地杭州中院提出的确认之诉(包括判决 确认“建浩公司”名下在汇丰银行账户中的资产是三位原告享有受益权的信托财 产;确认被告就信托财产对原告负有受信责任),履行之诉(请求判令被告在 28 天或法院认为合适的任何其他期限内),根据《手写指示》《委托书》《协议》, 履行《协议》第 3、4、5、6、7 协议定的义务,与侵权赔偿之诉(请求判令被告 支付原告利息收益以及判令被告向原告赔偿擅自转移的信托财产损失)。第三阶 段是,如果原告的诉讼请求获得杭州中院及浙江高院(如果上诉)的认可,法院生效的民事判决书(或者调解书)到 BVI 以及中国香港法院申请认可并执行。目前大家的讨论法域的焦点不仅集中于中国内地法与香港法,还需要扩展到 BVI 法。因为“建浩公司”是在 BVI 注册的,汇丰银行账户中的资产虽然位于香港, 但所有权是属于“建浩公司”,将来法院生效的司法文书不仅要取得香港法院而且很可能也要取得 BVI 法院的认可并执行。因此该案将要涉及中国内地、中国香港、以及离岸法(BVI)三个法域,该案对中国内地的司法审判人员提出了很大的挑战,即要考虑到裁判文书在以上三个法域的“国际兼容性”。

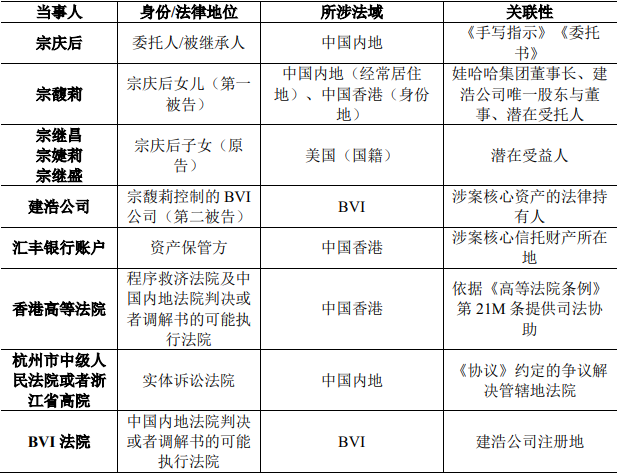

表1:本案所涉法律关系当事人与法域梳理

体现了司法协助与衡平法精神的香港法院判决

(一)对原告的司法救助体现出普通法高度的灵活性与严谨性

香港高等法院的两份裁决书并非对信托是否存在、协议是否有效等实体问题的最终判决,而是一项依据《高等法院条例(High Court Ordinance)》第 21M 条作出的程序性的临时救济(interim relief)。这一条款允许香港法院在本地没有实质诉讼的情况下,为域外已开始或将要开始的诉讼提供辅助性救济,前提是域外判决在香港是可执行的。暂委法官林展程在原裁决书中强调,此举是为了确保杭州中院的判决有资产可供执行,而非对实体争议作出倾向性判断。这种“协助” 而非“干预”的立场,是普通法体系下跨法域司法协助的典范。

值得注意的是,被告方的律师团队在两次诉讼策略上均表现出较高的专业性, 被告主张无论何种临时禁令,其门槛都应是“值得争辩的案件(good arguable case)”,并需证明“资产散失的真实风险(real risk of dissipation)”。然而, 暂委法官林展程在原裁决书及最新裁决书中均驳回了这一论点,指出本案寻求的是针对特定财产的“保全令(preservation order)”,而非针对被告全部资产的“资产冻结令(Mareva injunction)”。资产冻结令要求证明“资产损失的真实风险”, 门槛较高;而保全令的门槛则为“存在需审理的重大争议”,仅需证明原告方的诉求具有实质性争议点,值得在庭审中认真审理。上述判决展现了普通法在处理不同性质禁令时的严谨性与灵活性。

暂委法官林展程在批准原告申请的披露令时也表现出相当的谨慎性。他担心该披露令可能会构成或被视为对杭州中院诉讼案件审理的干扰,甚至可能被视为对诉讼请求 2(“请求确认被告就信托财产对原告负有受信责任,需就信托财产 的去向作出解释”)的案情作出的决定。暂委法官林展程在原裁决书中作出了如下论述:“此处发布披露令的唯一目的是确保我发布的保全令有效,通过这种方式,标的资产仍可被保全,以便使在杭州中院进行的诉讼有意义”。“披露令不是在考虑双方各自的案情基础上作出的,也与在杭州诉讼中寻求诉讼请求 2 的案情无关。在决定是否授予诉讼请求 2 其他救济时,中国法院可以也不应该受到本披露令的影响”。考虑到被告提出的“若不临时暂缓执⾏,针对披露令的上诉将失去实际意义”的主张,暂委法官林展程在最新裁决书中批准了被告暂缓执行部分披露令的申请,即暂不要求其披露汇丰账户最新余额、资产流向等信息。“保全令”与“披露令”的发布确保了在港资产的可执行性,提前为未来可能作出的内地判决提供了保障。

(二)香港法院“需审理的重大争议”渗透了衡平法的理念与原则

香港高等法院的裁决,虽然没有对信托是否存在、协议是否有效等实体问题进行裁决,体现了“司法礼让”精神。但法官通过强调存在“需审理的重大争议 (serious issues to be tried)”,对即将在中国内地开始的实体审判值得审理的重点问题进行了提示,对这些问题的归纳与论述过程,渗透出衡平法所持的理念与原则。

从衡平法“实质重于形式”的角度,对信托设立的“三确定性(three certainties)” 原则进行了回顾。第一,设立意图的确定性(Certainty of Intention):宗庆后的《手写指示》和《委托书》尽管并非正式的信托契据,但清晰表达了其为三兄妹设立信托的意图。虽然被告质疑其有效性,但暂委法官林展程认为这已构成“需审理的重大争议”。这一认定呼应了普通法判例 Paul v Constance [1977] 1 WLR 527 的核心精神,即信托意图不需使用特定法律术语,只要意图明确即可;第二, 信托财产的确定性(Certainty of Subject Matter):信托财产必须是明确可识别的。对于信托财产是仅指汇丰银行账户的“利息收益(income)”还是包括“本 金(capital)”和“利息收益”在内的全部资产问题,原告认为整个账户资产都是信托财产,只是本金使用受到限制,这符合普通法中“不动本信托”的法律架构,在原裁决书中,法官将其作为“需审理的重大争议”进行保留。另外,对于被告认为该信托存在金额上的门槛问题,在汇丰银行账户中的资产价值达到 21 亿美元之前,不可能存在信托的主张。在原裁决书中,法官认为pan data-height="" class="spro yb ser59">认为应根据《手写指示》的第 5 条来理解,这也是其中一个必须审理的问题。在最新裁决书中, 对于信托财产的确定性问题,暂委法官林展程认为应该结合三份证据文件的上下文进行解释。法官同时认为:双方的通信记录表明,双方均未提出《委托书》或 《协议》会因不确定性、细节缺失或履行困难而不可执行的观点。相反,双方都花费了大量时间传阅和讨论设立离岸信托的草案。设立离岸信托可能存在实际困 难(比如资金缺口),但实际困难不会使信托无效,一份虽缺乏细节但完整的协 议仍具强制执行力;第三,受益人的确定性(Certainty of Objects):原告三兄妹及其后代在《委托书》和《协议》中被明确指定为受益人,这一点并无重大争议。关于被告的后代是否能够成为受益人,法官认为应该按照信托设立草案文件的条款进行解释。普通法下信托的设立,不拘泥于形式,而重在“实质”。

关于信托是否成立以及受托人的信义义务的问题,暂委法官林展程认为也是一个很值得探讨的案例。原告律师引用《Lewin on Trusts》一书的观点,指出授权设立信托的文件本身可同时构成信托。被告宗馥莉可能因其行为(或不作为) 已成为汇丰银行账户的推定受托人(constructive trustee)。推定信托是一种法律拟制,允许法院在缺乏明确信托宣言的情况下,基于公平原则认定信托关系已经存在。这一原则源于衡平法格言:“衡平法视应为之事为已为之事(Equity treats as done that which ought to be done)”。推定信托为受益人提供了有力的法律救济工具。这深刻揭示了普通法与中国《信托法》在信托设立上的一个根本区别: 在普通法下,财产没有实际交付并非必然导致信托不成立。法院可以根据公平原则,通过认定“推定信托”来对拥有信托财产控制权的受托人强加信义义务。对于被告律师不承认宗庆后先生手写指示的真实性和/或有效性,目前信托不成立 的观点,对于何时设立离岸信托,法官认为这也是一个“需审理的重大争议”。 从司法礼让的角度,对于原被告关于信托是否成立以及受托人的信义义务等实体问题,虽然暂委法官林展程并没有给出直接的裁判结论,但在普通法系,为了纠正不法行为,防止当事人机会主义与昧良心行事,衡平法赋予了法官可以进行归复信托以及推定信托裁决的救济手段,以保护权利受到损害的当事人。

在“衡平法可推定履行义务的意图”的基础上,暂委法官林展程认为宗馥莉女士与三兄妹签署的《协议》存在明确的“对价(quid pro quo)”,即三兄妹承认遗嘱效力,宗馥莉女士承诺设立信托。这涉及到了衡平法上的履行学说,即一个行为被实施是为了促进某项义务被履行的推定。《协议》存在明确的“对价” 的解读不仅为原告提供了衡平法的救济路径,也为原告提供了另一条法律救济路径——《协议》中存在“对价”的解读,实际上是将信托设立问题从高度复杂的信托法领域,“降维”到了相对更为明确的合同法领域。也就是说,如果原告不能依据我国《信托法》主张“推定信托”的存在,仍可依据合同法相关规定主张宗馥莉女士“不作为(inaction)”或“违约”从而要求其承担赔偿或强制履行义务。上述衡平法的法律逻辑为原告提供了多重救济路径。

三、离岸信托架构——宗氏家族信托设立与履行地的考量

由于大部分离岸地以前受英国殖民统治,离岸地国家和地区均以普通法作为其“法律制度根基”,这些国家和地区保留了普通法的灵活性和判例传统,结合国际财富管理的需要,通过在委托人权利保留、信托资产的保护、信托当事人信息保护、准据法的选择对普通法系的信托制度进行改造与创新,较好地适应不同类型的家族治理与财富传承的需求。

高净值财富拥有者在身体健康时一般都不放心将其全部财富交给持牌信托公司打理,特别是对于家族企业的股权,持牌信托公司一般也没有意愿直接受托经营家族企业的管理事务。为了解决这一矛盾,2003年,BVI颁布了《维京群岛特别信托法》(Virgin Islands Special Trust Act,2003,简称“VISTA 法案”),在该法案下,受托人仅仅负担保持信托持有特定股份的义务,信托持有的公司股份由公司董事会管理(ODRs),而非受托人。VISTA 信托虽然解决了由家族企业任命的董事会成员进行管理的问题,但需要将公司红利给到持牌信托公司才能分配,不能确保家族对信托受益权灵活分配的控制。

2007年BVI颁布了《金融服务(豁免)规则》(Financial Services (Exemptions) Regulations, 2007),允许在 BVI 设立豁免信托牌照的私人信托公司(private trust copany,“PTC”),私人信托公司只能经营指定人设立的信托及委托人的关联人设立的相关信托,不能面向公众招揽信托业务。2013年,BVI通过了VISTA修正案,允许私人信托公司担任 VISTA 信托的受托人。通过私人信托公司,可实现家族对信托的绝对控制权,包括可以自己开立全权信托账户,确保了家族对信托受益权灵活分配的控制。

正是BVI有“VISTA 法案”的保护,在BVI设立由私人信托公司担任VISTA信托受托人的信托不存在被英国等普通法系国家的法院宣告为虚假信托的风险。 一些家族企业以及由家族控股的上市公司的母公司纷纷选择BVI为公司注册地, 同时装入在BVI注册私人信托公司,形成VISTA信托来实现对家族企业的控制和长久传承的目的。如香港联交所上市的中国宏桥(1378.HK)于2022年7月7日披露的公告中表示,由创始人担任在 BVI 设立的士平兴旺私人信托公司唯一股东,创始人去世后由三位子女按照 40%、30%、30%的比例继承。为了防范私人信托公司股东去世后引起不必要的家族子女继承纠纷,一些家族企业对单一的私人信托公司的架构进行改进,将私人信托公司的股权信托给持牌信托公司设立目的信托,这样“VISTA 目的信托+私人信托公司 PTC”架构就可以实现永久存续的目的了。

私人信托公司虽然具有诸多优势,但设立私人信托公司需要满足两个条件, 一是装入私人信托公司的财产一般是家族企业的股权资产;二是家族成员要有融 洽、和睦的关系,家族企业要有良好的治理架构。可以说,宗氏家族信托这两个 条件都很难满足,一是虽然将要装入私人信托公司的直接财产是建浩创投公司的 股权,但最终财产是汇丰银行账户上的资金,该信托为不动本信托,即信托资产 继续在汇丰银行进行固定收益投资,只就利息收益进行分配,该信托比较简单, 不需要设计为满足复杂家族企业管理及传承的私人信托公司架构;二是家族成员 关系紧张。一般情况下,同父不同母的子女之间很难有和睦的关系,更谈不上良好的家族治理关系。本案宗馥莉女士与其他三个同父异母兄弟姊妹之间的关系比较紧张,最终成讼也在情理之中。

虽然我们尚不知宗氏家族是否在BVI注册了私人信托公司,也不清楚未来私人信托公司的治理模式如何,但从建浩创投公司的治理结构看存在较大缺陷— —该公司采用单一董事制,缺乏独立董事等制衡机制。这种“单一董事+巨额现金资产”的架构,在缺乏健全治理机制的情况下,极易形成“治理真空”,导致治理风险的发生。

如果在杭州诉讼中宗馥莉女士与其他三个同父异母兄弟姊妹之间没有达成和解,假设杭州中院支持了原告的确认之诉与履行之诉,该信托预计以一个私人信托公司的模式过渡到专业受托人阶段,因建浩公司的注册地在BVI,私人信托公司的注册地也很可能在BVI,BVI或将成为杭州中院裁判文书的履行地,本案存在杭州中院裁判被BVI法院承认与执行的可能性。

四、杭州中院面临的挑战:裁判文书要具有国际兼容性

与香港普通法下对“推定信托”等形式的灵活认定不同,我国内地《信托法》强调严格的“形式要件”。《信托法》第八条明确规定,设立信托“应当采取书面形式”,包括信托合同、遗嘱或其他法律文件。采取信托合同形式的,合同签 订时成立;采取其他书面形式的,受托人承诺信托时成立。本案中,因尚未与受托人签订正式的信托契据,从我国内地《信托法》严格的形式主义角度来看,信托是不能成立的。加之《信托法》并没有赋予法院依职权做出推定信托、回归信托判决的规定,依据《信托法》,原告很难获得对其有利的判决和救济。

在杭州诉讼中,原告方的律师团队在诉讼策略上同样表现出较高的专业性, 从原告提出的判决确认“建浩公司”名下在汇丰银行账户中的资产是三位原告享有受益权的信托财产,确认被告就信托财产对原告负有受信责任的确认之诉以及履行《委托书》与《协议》的履行之诉、侵权赔偿之诉的诉讼请求来看,原告回避了在内地法院申请确认信托本身是否成立或者生效的问题,很可能将案件性质转变为以下纠纷:第一,“遗产继承纠纷”。因为根据《协议》,三兄妹承认宗庆后先生的遗嘱效力,宗馥莉女士承诺以“建浩公司”在汇丰银行账户内的资产之权益,为三位原告设立信托。这也符合宗庆后先生的《手写指示》与《委托书》 的本意。法院如将“建浩公司”在汇丰银行账户内的资产之权益为三兄妹设立信 托确认为遗产执行的方式,判令被告履行《委托书》与《协议》的诚信义务(合同法的“诚信义务”与信托法的“信义义务”在忠实、谨慎履行义务上是具有一致性的);第二,“合同履行纠纷”。暂委法官林展程对《协议》中存在“对价”的解读,为原告提供了合同法的救济路径。我国《民法典》虽没有直接引入合同的“对价理论”,但该理论在《民法典》有多处的体现,在司法实践中也有广泛的应用。依据该理论,可确认“建浩公司”名下在汇丰银行账户中的资产是三位原告享有受益权的信托财产,是原告承认遗嘱效力的对价,被告应该履行《委托书》与“协议”的义务。因此,根据原告的诉讼请求,将本案定性为继承纠纷与合同履行纠纷,不仅回避了内地法与普通法在信托设立要件上的冲突,也回避了准据法的查明等棘手问题。

杭州中院面临的挑战是要出具具有国际兼容性的裁判文书。第一,符合《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》(以下简 称“新《安排》”)中关于案件范围的规定。香港法院的保全令是为内地判决的执行提供保障,其裁决正是为了确保杭州中院的判决不会因缺乏可执行资产而形同虚设。新《安排》于2024年1月 29日生效,极大简化了两地判决的执行流程。然而,新《安排》明确将“继承案件、遗产管理或者分配的案件”排除在外。 因此该争议纠纷的性质应该属于“合同纠纷”而非“继承纠纷”。该案由符合《安 排》具备适用的案件范围,从而为原告在香港强制执行杭州中院的判决提供了有 效性保障;第二,符合普通法下是否被承认和执行的基本条件。本案争议的财产所在地在香港,将来判决的义务履行地也有可能在BVI,BVI虽然属于离岸法域,但两地都属于广义的普通法系。近日,开曼群岛大法院首次承认上海金融法院的民事调解书,并批准了中国内地当事人提出的域外送达、资产全球冻结、财务披露申请。该法院审查的核心在于判断申请人提出的执行上海金融法院调解书的请求是否具有“可争辩的胜诉可能性”,除了具有合格的管辖权外,裁判法律文书是否符合“终局且确定”的条件。开曼群岛大法院认定,上海金融法院调解书符合普通法下“终局和确定”判决的基本特征。同时特别指出,调解书中“可直接申请强制执行”的条款是关键支撑。上海金融法院的生效法律文书获得开曼群岛大法院的承认,是该院法官深入研究普通法域承认和执行外国裁判文书的规则与实践,提升裁判文书的“国际兼容性”的结果。该案给予我们很多启示,对于跨法域案件,如果法官依然按照自己熟悉方式书写裁判文书,而不是对标国际标准,其裁判文书很难被普通法系国家和地区的法院承认和执行。因此,杭州中院的裁判还要符合普通法下是否被承认和执行的基本条件。

随着中国高净值家族的跨境财富配置愈加普遍,以及“一带一路”倡议下跨境投资的增加,类似本案的法律冲突或将愈发常见。本案的最终判决将不仅影响当事人的命运,更可能为中国跨境财富管理领域树立一个里程碑式的判例,有助于加速推动中国法律界对离岸信托的深入研究,并为中国加入《海牙信托公约》 提供强有力的现实依据——《海牙信托公约》旨在为信托的法律适用提供统一的国际规则,并确保在成员国之间相互承认信托。本案的复杂性与法律冲突,恰恰证明了这一国际公约对于解决现代财富传承挑战的紧迫性与重要性。加入公约有助于为中国内地法官在处理涉外信托纠纷时提供清晰的法律适用依据,增强法律体系的国际兼容性,并更好地保护中国公民的海外资产的安全。

第一财经一财号独家首发,仅代表作者观点。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

宗馥莉重任宏胜集团法定代表人,该职位两个月内换三任

不久前的2025年11月5日,该集团法定代表人刚由祝丽丹变更为郑群娣。

2025中国财富传承“觉醒之年”的未了局 | 年度行业前行者

2025年中国财富传承进入“觉醒年代”,民营企业家、高净值人士及普通家庭均面临继承焦虑,典型案例揭示了时代性的传承风险。

家族信托立规:涅槃时刻还是洗牌开端?

中国本土家族信托业务正从混沌生长迈向规范发展的重要转折点。

宗馥莉卸任后,娃哈哈集团新任董事长浮出水面

前不久,娃哈哈集团召开2025年销售会议,许思敏代表娃哈哈集团发言,宗馥莉未出现在现场。

深度|风高浪急下的娃哈哈重塑“毛细血管”,有18年经销商放弃合作

抬高经销商参会门槛,让外界感到娃哈哈渠道调整的力度。