分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

2025年,面对极限关税施压,人民币汇率(如非特指,本文均指人民币对美元双边汇率)逆势上涨。自2025年3月起,反映境内主要外汇供求关系的银行即远期(含期权)结售汇(下称“银行结售汇”)已连续6个月顺差,持续时间为2021年8月以来最长。市场上,关于前期境内市场主体因人民币单边下行而持有外汇,现受升值预期影响可能大举结汇的传闻不绝于耳。然而,目前尚未从数据上获得支持。

购汇意愿下降驱动外汇供求关系逆转

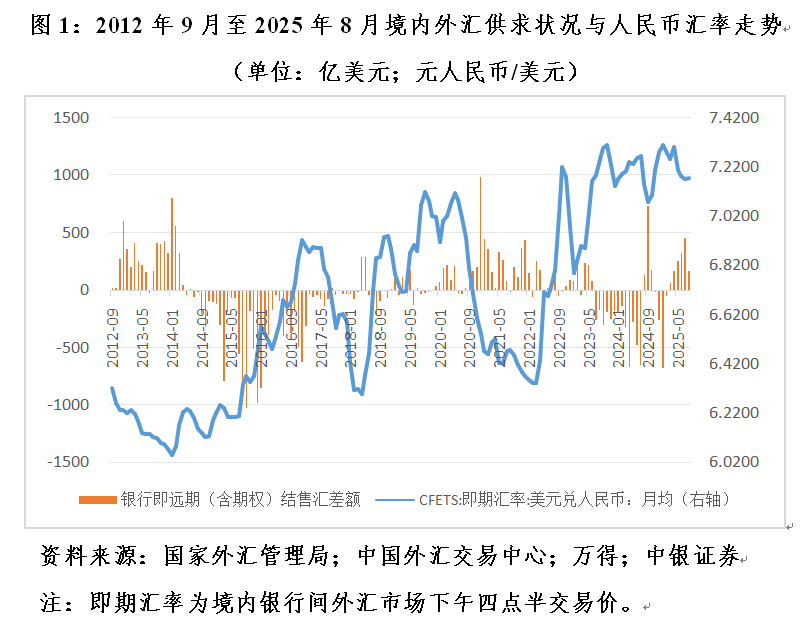

2005年“7·21”汇改以来,境内外汇供求与人民币汇率走势大概可分为以下六个阶段:(1)2014年6月之前,境内外汇总体供大于求,人民币涨多跌少,面临单边升值压力;(2)2014年7月至2017年底,境内外汇总体供不应求,人民币跌多涨少,面临单边贬值压力;(3)2018年初至2020年5月,在中美经贸摩擦和世纪疫情冲击的背景下,境内外汇总体供不应求,人民币继续面临下行压力;(4)2020年6月至2023年6月,受益于国内经济率先复苏和汇率弹性增加,境内外汇总体供大于求,人民币先涨后跌、双向波动;(5)2023年7月至2025年2月,在中美经济周期和货币政策分化的背景下,境内外汇总体供不应求,人民币再度面临下行压力;(6)2025年3月以来,尽管经贸摩擦再度升级,但在美元指数大幅走弱、中美经济周期和货币政策分化趋于收敛的背景下,境内外汇供过于求,人民币先抑后扬(见图1)。

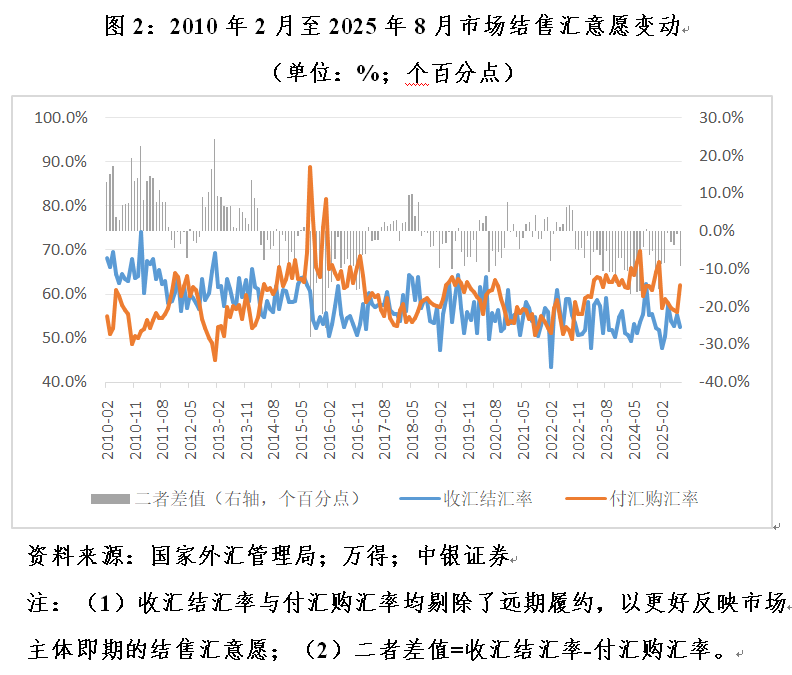

以2014年之前的人民币单边升值时期作为基期,剔除远期履约后的银行代客收汇结汇率和付汇购汇率显示,2025年3月之前,市场结售汇意愿呈现以下变化:

2014年7月至2017年底,在人民币总体承压的情况下,银行代客收汇结汇率平均为56.9%,较2010年2月至2014年6月人民币单边升值期间均值低了5.3个百分点;银行代客付汇购汇率平均为64.0%,高出8.2个百分点;收汇结汇率较付汇购汇率平均低了7.1个百分点,差值回落了13.5个百分点(见图2)。

2018年初至2020年5月,在人民币再度承压的阶段,收汇结汇率平均为57.6%,较2014年7月至2017年底均值略高出0.7个百分点;付汇购汇率平均为58.8%,大幅回落了52个百分点;收汇结汇率较付汇购汇率平均低了1.2个百分点,差值收敛了5.8个百分点(见图2)。

2020年6月至2023年6月,在人民币止跌回升、双向波动的阶段,收汇结汇率平均为54.5%,较2018年初至2020年5月均值回落3.1个百分点;付汇购汇率平均为56.4%,回落2.4个百分点;收汇结汇率较付汇购汇率平均低了1.9个百分点,差值扩大了0.6个百分点(见图2)。

2023年7月至2025年2月,在人民币维稳压力较大、涨少跌多的阶段,收汇结汇率平均为53.2%,较2020年6月至2023年6月均值进一步回落1.3个百分点;付汇购汇率平均为63.2%,大幅上升6.8个百分点;收汇结汇率较付汇购汇率平均低了10.0个百分点,差值扩大了8.1个百分点(见图2)。

综上,自2014年7月以来,人民币跌多涨少,由6.20最多跌至7.30附近,市场结汇意愿总体减弱(由60%以上降至50%附近),而购汇动机总体增强(由50%稍强升至60%附近)。不过,市场结汇意愿随人民币升贬值压力变化而变化的波动较小,而购汇动机的波动相对较大。2014年7月至2025年8月,收汇结汇率的标准差为4.00%,付汇购汇率的标准差为5.73%,后者高出1.73个百分点。这或反映了自2007年8月我国允许经常项目外汇收入意愿结汇后,境内市场主体面对汇率弹性增加,越来越多地运用收外汇付外汇方式自然对冲汇率风险。如2018年初至2020年5月期间,结汇意愿小幅上升,而购汇动机却大幅减弱。尤其是2020年6月至2023年6月期间,当人民币汇率先涨后跌、变动不居时,市场甚至发生了结售汇意愿双双较多回落的情形(见图2)。

2025年3~8月人民币止跌回升,市场情形与2018年初至2020年5月较为相似。6个月间,收汇结汇率环比上升与下降的各占一半,反倒是付汇购汇率环比下降的占到2/3,与预期的变动方向相悖。同期,收汇结汇率平均为53.7%,较2023年7月至2025年2月均值小幅回升0.5个百分点;付汇购汇率平均为58.0%,大幅回落5.2个百分点;收汇结汇率较付汇购汇率平均低了4.3个百分点,差值收敛了5.7个百分点(见图2)。这表明在汇率预期分歧较大的情况下,市场主体更倾向于自然对冲而非单边押注。

净头寸变动也证伪减持外汇资产传闻

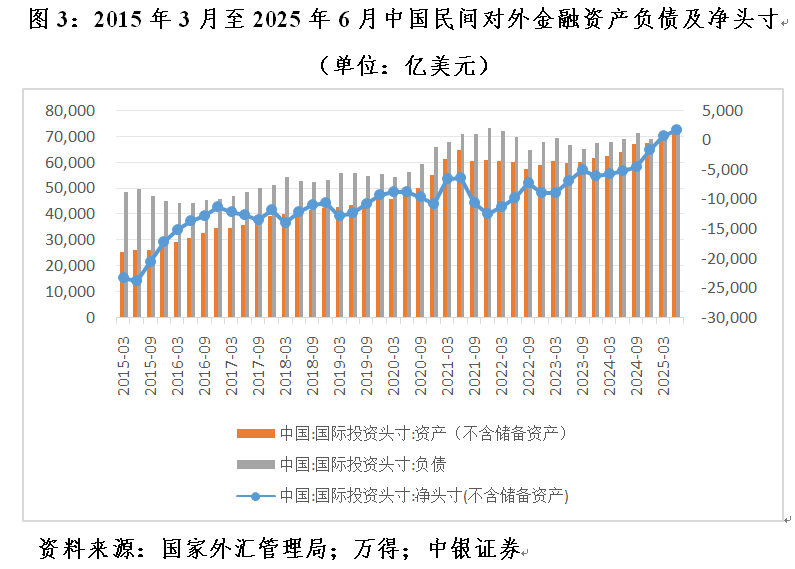

在世纪疫情冲击、百年变局演进的背景下,由于中美经济周期和货币政策分化,2022年4月至2025年3月间,人民币涨少跌多,境内人民币即期汇率(指境内银行间市场下午四点半交易价)月环比上涨的仅占1/3,人民币总体面临下行压力。受此影响,境内市场主体增加外汇资产配置,减少对外负债。到2025年一季度末,民间对外净头寸(即不含储备资产的对外净头寸)首次由负(即对外净负债)转正(即对外净债权)785亿美元,较2022年一季度末(美联储于2022年3月开启了上轮加息周期)增加了1.21万亿美元。其中,民间对外金融资产增加1.08万亿美元,对外金融负债减少1258亿美元(见图3)。

早前笔者曾撰文表示,民间对外净头寸由负转正预示着,2025年或将成为中国迈向成熟对外净债权国的起点。同时,还进一步指出,即便人民币弱势调整已近尾声,银行结售汇转为顺差,民间对外净债权仍有可能进一步增加。

根据最新国际投资头寸表(IIP)数据,截至2025年二季度末,我国民间对外净债权1819亿美元,环比增加1034亿美元。其中,民间对外金融资产增加2735亿美元,对外金融负债增加1701亿美元(见图3);民间对外金融资产余额7.44万亿美元,占到国家对外金融资产总额的67.2%,相当于名义国内生产总值(GDP)的38.7%,二者均创2004年有数据以来的新高。

2025年3月以来,银行结售汇持续顺差,二季度累计顺差742亿美元,为2022年初以来单季最大顺差(见图1)。这本应反映为市场减少外汇资产的持有,表现为企业增加结汇(收汇结汇率上升)或更多以自有外汇对外支付(收汇结汇率稳定或下降,而付汇购汇率下降)。但实际情况是民间对外金融资产不降反增。

其奥妙在于境内主要银行已成为调节市场外汇流动性的“蓄水池”。2017年,人民币汇率不贬反升、外汇储备余额不降反增,2015年“8·11”汇改实现了成功的逆袭。2018年初,中国人民银行宣布汇率政策回归中性,央行基本退出外汇市场常态干预。自此,银行负责调节外汇市场流动性:当结售汇逆差时,银行抛售外汇,减持外汇综合头寸(即银行结售汇综合头寸);当结售汇顺差时,银行买入外汇,增持外汇综合头寸。

国际收支是指居民与非居民之间的经济交易活动,居民与居民之间的交易不算是国际收支交易。因此,当境内企业出口收入不结汇,以外汇存款形式存放境内银行时,这是居民与居民之间的交易,不记录为国际收支活动,但会记录为“证券投资”或“其他投资”项下银行的海外资产运用。当境内企业将出口收入结汇,由银行收购后直接持有,同样也会记录为“证券投资”或“其他投资”项下银行的海外资产运用。

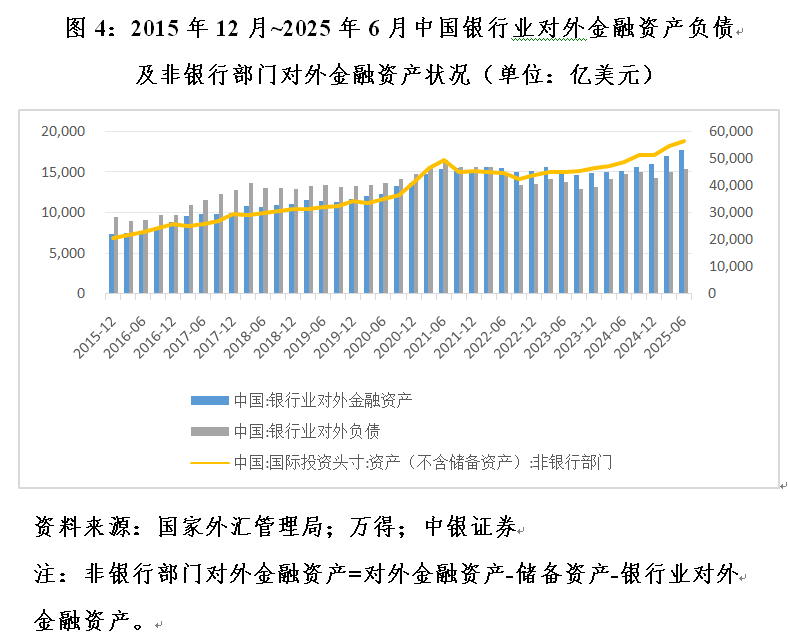

在以货物贸易盈余为主的经常项目结构性顺差,且央行基本淡出外汇市场常态干预的情况下,货物贸易或经常项目顺差越大,意味着境内主体可对外投资的资金来源越多。这正是“贸易顺差增多却不见外汇储备增加”的原因所在。若非金融企业、住户、非银行金融机构等非银行部门对外投资越多,则银行部门对外投资可能就会少些;反之,亦反。非银行部门的对外金融资产负债行为更多具有顺周期性,而银行部门因为承担外汇“蓄水池”的角色,更多是风险中性甚至有些逆周期性。

如2020年三季度至2022年一季度,人民币总体面临升值压力,境内外汇供大于求(银行累计结售汇顺差4485亿美元),我国民间对外金融资产新增1.31万亿美元。其中,非银行部门新增9838亿美元,占比75.0%;银行部门新增3280亿美元,占比25.0%。2022年二季度至2025年一季度,人民币总体承压,境内外汇供不应求(银行累计结售汇逆差2773亿美元),民间对外金融资产新增上万亿美元。其中,非银行部门新增9519亿美元,占比88.0%;银行部门新增1293亿美元,仅占12.0%,较2020年三季度至2022年一季度占比回落了13个百分点。2025年二季度,人民币止跌反弹,境内外汇供求形势逆转,民间对外金融新增过千亿美元。其中,非银行部门新增1994亿美元,占比72.9%;银行部门新增741亿美元,占比27.1%,较2022年二季度至2025年一季度占比回升了15.1个百分点(见图1和图4)。

当前银行增持外汇头寸行为是合理的

如前所述,在央行不直接干预的情况下,结售汇顺逆差不反映为央行外汇占款变动,而反映为银行调剂境内外汇供求缺口引起的外汇综合头寸变化。

2023年7月至2025年2月间,除2024年8~10月份银行短暂的阶段性结售汇顺差外,其他月份均为逆差,其间累计逆差达4061亿美元。这部分外汇供不应求的缺口需要银行卖出外汇,减少外汇综合头寸来平补。将各月结售汇差额乘以境内即期汇率月均值,可得到银行同期净卖出外汇约合2.96万亿元人民币(对应银行美元空头敞口),供汇均价约合7.2889元人民币/美元(=29603/4061)。鉴于同期银行代客跨境人民币净流出累计达2541亿美元,其中部分资金可能在离岸市场购汇,然后通过跨境人民币清算渠道向境内平盘,这体现为银行间外汇市场买卖,不反映在结售汇统计中。因此,境内外汇供不应求的缺口可能大于前述结售汇逆差规模,银行美元空头敞口将更大。

2025年3~8月份银行结售汇持续顺差,累计顺差1430亿美元,这部分外汇供过于求的缺口需要银行买入外汇,增加外汇综合头寸来平补。将各月结售汇差额乘以境内即期汇率月均值,可得到银行同期净买入外汇约合1.03万亿元人民币,购汇均价约合7.1998元人民币/美元(=10293/1430)。鉴于同期银行代客跨境人民币净流出累计达945亿美元,其中部分资金可能要通过跨境人民币清算渠道向境内平盘,因此,境内外汇供过于求的缺口可能小于前述结售汇顺差规模,银行美元空头回补将更少。

简单比较,当前银行购汇均价较前期供汇均价升值约1.2%,符合“低买高卖”的特征,加之人民币/美元还是负利差(2年期和10年期中美国债收益率差负值仍有2个多百分点)。可见,银行在当前价位回补之前“垫付”的美元空头并非不理性。况且,银行本应是风险中性,甚至有的银行还应承担逆周期调节角色,不宜套用“追涨杀跌”的顺周期思维揣度银行外汇交易行为。

(作者系中银证券全球首席经济学家)

文章作者

股市连阳背后的底层逻辑是什么? | 一财号每周思想荟(第51期)

人民币升值与政策协同推动A股进入系统性慢牛新阶段,投资逻辑从“确定性溢价”转向“不确定性溢价”,科技与创新成为价值重估核心,而消费市场则向“可信堆料”与渠道生态信任转型。

管涛:众口一词的人民币升值“真相”︱汇海观涛

细究一系列重大判断,似乎均缺乏数据、事实或理论的支持。

信用修复新规即将实施,人民币升破7关口丨一周热点回顾

其他热点还有:国家创业投资引导基金启动,北京再放松楼市限购

人民币创14个月来新高,出口商“肉痛”一到账就结汇

长期而言,人民币有望进入“6时代”。

连平:“十五五”时期应实施人民币升值战略

未来五年内可允许人民币在市场供求关系推动下累计升值15%~20%。