分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

赴港申请IPO的民营综合医院集团明基医院招股书,最近期满失效。

算起来,这已经是明基医院第3次“闯关”港交所失败。这家营收超26亿元、利润超1亿元的民营医院,在如今普遍面临亏损的民营医疗行业中已属难得,但它为何仍屡屡被拦在二级市场的大门之外?

一位受访者表示,明基医院或许“生不逢时”,当下医保政策、行业环境、综合性医院在资本市场较低的发展预期等,共同使明基医院的IPO之路波折重重。

“如果明基医院选择在几年之前冲击上市,或许会是不一样的结果。”多位行业人士普遍如此评价。

最近两年,在港交所频频碰壁的不只明基医院这一家。

2023年后,资本市场迎来一波民营医疗IPO小热潮,但树兰医疗的两次递表、陆道培医疗的三次递表均以失败告终。已经上市的美中嘉和与佰泽医疗,也是在第三次递表后才成功登陆二级市场。

冲刺IPO“屡战屡败,又屡败屡战”背后,医疗服务这个赛道正被卡在一种结构性的短暂困局之中。

明基的困局

在众多内地的民营医院中,明基医院的业绩表现已经算得上是佼佼者。

根据中信证券、平安证券等机构的调研结果,2024年全国有超过50%的民营医院正在亏损,而明基医院仅凭借旗下南京明基医院和苏州明基医院两家医疗机构,创造了过亿元的年利润。

从招股书中的数据来看,2022年~2024年,明基医院收入分别为23.36亿元、26.88亿元和26.59亿元;同期年内利润分别为8955万元、1.67亿元和1.09亿元。

2024年利润虽然出现缩水,但仍旧超过1亿元。

“很多和明基医院规模接近的公立医院都达不到这样的收入水平。”一家行业头部民营医院的前院长陈明表示。

民营医疗行业从业者赵宇奇也介绍,作为台湾明基友达集团投资设立的医疗机构,明基医院延续了台湾明基友达集团的高管理水平,“明基医院的日常运营与管理十分精细化,成本管控做得也很好,在业内算得上是优秀水平。”即便身处竞争激烈的南京和苏州地区,明基医院依旧在众多知名公立医院与民营医院竞争对手之中占据了一席之地。

然而,优秀的业绩水平没有换来上市通行证。

赵宇奇分析,明基医院三度上市折戟的核心原因或许是医院的可复制性较差。

目前,明基医院旗下只有南京明基医院和苏州明基医院两家医院,作为综合医院,扩张所需要的投资规模、人才资源、培育期等都远远高于专科医院,未来想要通过新建和并购实现复制的难度极高,但仅凭已有的两家医院又无法支撑起资本市场对其未来前景的想象力。

对此,张强医生集团创始人张强也认为,“可复制性”是决定一个民营医院品牌能否上市的关键因素,这将决定其业务模式是否具备足够的增长空间,“上市企业必然要追求利润和营收的持续增长,如果一家医院的模式不具备可复制性,即便上市了价值也会受到影响。”

明基医院显然也意识到了这一桎梏,努力寻求解法。

自2020年开始,明基医院先后投资了广西贵港东晖医院和南京银厦健康产业发展有限公司,但直到2024年,这两个项目仍在亏损当中。

在招股书中,明基医院也提及募集资金将主要用于扩建及升级现有医院,计划推进苏州明基医院三期及四期建设。但这一扩张战略也面临着现实环境的制约,截至2024年10月,苏州市三级医院总数已经达到32家,其中三甲医院16家,扩建后的苏州明基医院面临着严峻的竞争形势。

除了自身的可复制性问题,明基医院IPO的失利还有些“生不逢时”的意味。

一方面是政策变化带来的经营困难。2023年以来,国家医保监管越发严格,民营医院合规成本不断增加,医保支付方式改革深刻影响着民营医院的收入水平。

另一方面,医保政策与行业趋势的变化,也影响着资本市场对于民营医疗的信心。

南方某地区民营医院协会会长刘远感受到了资本市场剧烈的水温变化,市场最热时,协会每年要接待几十家前来调研本地民营医院的投资机构,但2023年以来再也没人登门。

赵宇奇认为,明基医院并不是一家坏的投资标的,以明基医院本身的条件来看,是满足上市所需的硬性标准的,但当前的行业环境增加了明基医院上市的不确定性。

“如果明基医院选择在几年之前,医保政策、行业环境都更好的时期上市,或许会是不一样的结果。”

隐藏的推力

在港股大门外徘徊的不止明基医院。

2023年以来,资本市场迎来民营医疗IPO热潮,树兰医疗的两次递表、陆道培医疗的三次递表均以失败告终,已经上市的美中嘉和与佰泽医疗,也是在第三次递表后才成功登陆二级市场。

在这个赛道,这两年“IPO折戟”仿佛已经成为常态,但民营医院们对申请上市依旧热情不减。

不过,“求上市”可能并非行业的热情,一个很重要的推力还有资本寻求退出。

人民币基金的存续期限通常是"5+2"模式或"7+2"模式,即总存续期7年或9年,其中投资期为前5年或前7年,退出期为后2年。在投资期结束后,投资人便开始通过IPO、并购、股权转让等方式,将投资期的项目逐步变现,回收资金。

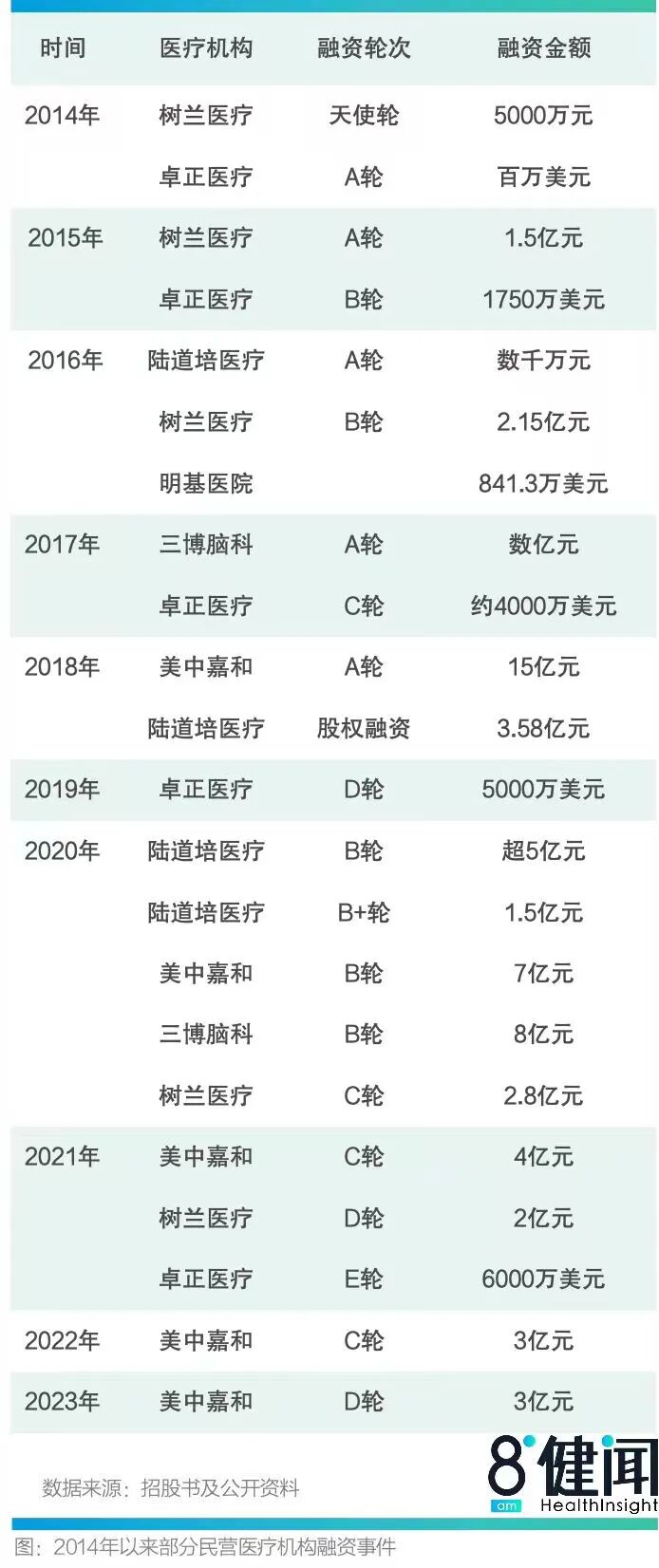

从2023年的IPO热潮倒推,2014年~2017年间恰好也是投资机构格外青睐民营医院的阶段,近期冲击IPO以及已经上市的民营医院中,大多都在这一时期拿到过大额融资(如下图所示)。

赵宇奇指出,“这些投资机构在相近的时间点进入医疗市场,大家的基金期限都快到了,要考虑退出的问题,IPO退出肯定是首选路径,那么曾经靠融资拿过钱的民营医院就必须要冲上市。”

另一方面,上市本身也是众多民营医院经营者们创业的最高理想,成功上市就意味着可以从资本市场募集到更多的资金,用于医院的建设与扩张,建设更大规模的民营医疗集团,“谁不想做自己所在区域的老大呢?”民营医疗从业者周鹏坦言。

对于想要“功成身退”的创业者来说,上市是最好的套现机会。

在内外部因素的共同作用下,民营医院们开启了一轮轮冲刺港交所的行动,但成功者终究只是少数。

“很多时候,那像一场错误的双向奔赴。”

周鹏将投资机构和民营医院比作一对“互相不了解对方底细”的新婚夫妻——投资机构认为民营医疗行业有利可图,民营医院则认为上市是一条光明坦途,于是贸然结合,真正过起日子来才发现“婚姻生活”远远没有想象中的美好。

如上图所示,在资本市场备受追捧的树兰医疗七年间共拿下5轮总金额8.95亿元的融资,吸引了启明创投、红杉中国、国寿股权、人保资本等一众投资机构,估值一度达到80亿元,但上市之路走得却并不顺利,2023年8月、2024年4月两次向港交所递交招股书都未能上市。

“树兰医疗的专业领域分别是传染病和肝移植,这两个专科都很难做成大规模的专科医院,因此树兰医疗最终就变成了一个综合医院,综合医院比专科医院要更烧钱。”陈明分析。

2021年~2023年,树兰医疗分别亏损8228.9万元、1.11亿元和1725.2万元。树兰医疗在招股书中解释,亏损原因主要是由于医院网络扩张以成立和建设安吉、衢州两地分院,由于医院行业属于重资产,两者均处于爬坡期,前期成本庞大但收益有限。

这为树兰医疗带来了过高的资产负债率。根据资料显示,从2020年~2023年第一季度,树兰医疗的资产负债率一路小幅上升。

赵宇奇这样评价树兰医疗的扩张战略,“扩张的每家医院规模都很大,投资都很高,违背了医疗的稳健的原则。”

另一家院士创业所创办的民营医疗集团陆道培医疗,也曾三次赴港申请IPO失败,亏损情况严重。2020年~2022年间,陆道培医疗的净亏损却从1.22亿元扩大至5.47亿元,三年累计亏损超过10亿元。

“陆道培作为血液病专科医院,潜在的病患群体数量有限,对资本来说,这是一个增长空间不大的方向。”陈明分析,高领资本全资创办的高博医院成立之后,在血液病领域与陆道培形成了直接的竞争关系,“血液病市场已经形成了高博和陆道培两家民营医院竞争的局面,行业已经到天花板了,资本继续投资只能把自己套进去。”

冲击IPO失败的民营医院各有各的短板。一家成功上市,并且股价始终坚挺的民营医院应该是什么具备怎样的素质?

2023年在A股上市的三博脑科,虽然相较最高点时的股价有所回落,但比起29.60元/股的发行价,如今59.99元/股的股价也已经翻番,是近几年上市的民营医院中少数没有跌破发行价的股票。

从业绩表现来看,三博脑科2024年营收持续上涨,达14.29亿元,盈利也突破1亿元。

谈及三博脑科在资本市场的成功,赵宇奇表示,三博脑科的优势在于较高的技术壁垒与持续发展的专家团队,为其打造了一条宽阔的护城河。

作为专科医院,三博脑科专注于技术壁垒极高的神经外科领域,这意味着它面临的竞争压力相对较小;同时,专业壁垒也保证了其业务具有不可替代性,三博脑科2023年时曾披露,医院完成的神经外科手术之中,有80%为难度最大的四级手术。

为了解决民营医院普遍面临的科研和人才晋升难题,三博脑科将自身定位为“学院型医院”,将北京三博打造成首都医科大学附属医院,具备教学和科研职能,培养神经外科人才。

多位受访者指出,民营医院要想长远发展,必须要有技术特色,与公立医院形成互补,满足不同层次的医疗需求。简单来说就是做高端、做专科,“差异化是唯一的生存出路。”

这门生意适合上市吗

IPO困局的背后,是一个更根本的问题:民营医院是否适合上市?

从业者们对此看法不一,但多数受访者持保留态度。

反对医疗机构上市的声音认为,医疗的民生属性与资本的逐利本质之间,存在根本冲突。

一家大型民营医院的院长孙蒙直言,医院就不该上市。他认为,“上市一定是个资本化的行为,背后的资本要套现,上市公司的业绩每年都要有增长,但按照医疗服务行业当前的发展态势,连续增长的可能性很小,怎么保证增长?难道要全民皆病吗?”

张强也明确表示,在中国的医疗服务体系当中,医疗民营医院不适合上市,二级市场对医院的要求与医疗行业自身的愿景之间是存在冲突的。

也有人认可民营医院资本化运作的价值。

陈明则认为,“从医疗产业化的角度来看,这个行业需要有上市公司,民营医疗产业的发展将进一步带动商业健康险的繁荣。”

投资人李林轩给出了一条更易判断的标准:一家民营医院适不适合上市,“关键在于,这家医院是不是‘吃医保’的。”

根据各个民营医院财报与招股书中披露的数据,近几年明基医院、树兰医院等综合医院通过医保结算所得收入在同期健康医疗服务总收入中的比重大约在40%~60%之间,陆道培医院、三博脑科的通过医保结算所得收入的占比则是在20%~40%之间。

纵向来看,通过医保结算所得收入的占比大多呈现出上升趋势,这说明民营医院对于医保结算的依赖程度还在加强。

从投资人的角度考虑,医保结算并不算是一个稳定的收入来源,极易受政策影响,在医保支付方式改革不断推进、医保合规管理趋严的当下,更是风险极高。

赵宇奇指出,“医保目前的政策是不支持民营医院上市的,只有业务模式偏向消费医疗方向,或是掌握高精尖的技术、医保依赖性差,并且财务表现较好的医院,才有机会进入二级市场,但最好的时机一定不是现在。”

“民营医疗并不是纯粹的商业项目,而是具有民生性质的中长线服务项目,同时也具有一些市场行为的特征。现在几乎所有的民营医院都是医保定点医疗机构,当遇到政策环境变化时,民营医院的业务增长、盈利水平都会随之出现明显的波动,资本意识到这一点,就会更谨慎地选择这条赛道。”刘远表示。

因此,未来想要冲击上市的医院必须要找准自己的定位,在医保结算的营收份额与上市的远大目标之间作出取舍。

在资本回报与医疗本质之间,在规模化扩张与医疗资源稀缺性之间,中国的民营医院们似乎还在寻找平衡。

(为保护受访者隐私,陈明、赵宇奇、周鹏、刘远、孙蒙、李林轩均为化名。)

文章作者

中国上市地图重构: 苏州去年拿下A股IPO数量第一,上海掀赴港上市热

A股看苏州,港股看上海。

港股打新亏钱!4只新股集体破发,明基医院跌近50%创纪录

明基医院的跌幅更是创下了2025年以来港股新股首日下跌的最大值。

《2024中国卫生公报》背后:医院、床位扩张“失速”,患者继续向三级医院集中

2024年我国卫生健康事业发展统计公报显示,医院数量增速创五年来新低,仅为0.93%,床位增速同步放缓至1.22%,医疗资源扩容明显减速。

药企赴港IPO火爆,半个月8家递表,基石投资者“快看不过来了”

有投资人一天可能要接五到六波IPO路演。

玲珑轮胎拟赴港上市,毛利率大幅波动,上半年增收不增利|IPO观察

这一次,玲珑轮胎将用什么来吸引海外投资者认购?