分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

量子计算离现实应用更近一步。

当地时间10月22日,谷歌在《自然》杂志披露与Willow芯片相关的量子计算突破性研究成果。本月早些时候刚获得2025年诺贝尔物理学奖的法国量子科学家米歇尔·德沃雷特(Michel Devoret)领导的谷歌量子团队又登上了杂志封面。谷歌团队表示,谷歌量子计算机运行算法的速度达到了顶级超级计算机在经典物理领域执行类似代码的13000倍。

这是历史上首次证明量子计算机可在硬件上成功运行一项可验证算法,这一研究成果被视为推动量子计算机走向应用的又一个里程碑。谷歌称该算法的突破是量子计算迈向实际应用的重要一步,能够让人类离能推动医学、材料科学等领域重大发现的量子计算机更近了。

这一消息引发美国头部量子计算公司D-Wave和Rigetti Computing股价大幅波动。两家公司在经历了10月22日收盘的暴跌后,10月23日美股盘前股价涨幅均超过10%。

“谷歌展现了一个兼具实用价值与高效,且可验证的新型量子优越性方案。”国盾量子上海公司总经理王哲辉对第一财经记者表示。他认为,此前验证超导“量子优越性”的是“随机采样”任务,是一个没有实用价值,纯粹为量子计算机量身打造的数学问题。但这次,“量子回声”算法展现出相对明确的应用前景。谷歌也表示,将在后续发表相关论文,介绍该算法进一步应用于原子/粒子间相互作用探测与分子结构解析等任务。

新晋诺奖得主领衔带来“量子回声”

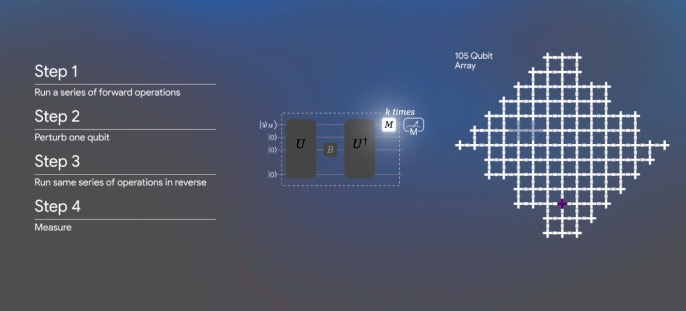

德沃雷特团队此次提出了最新的被称为“量子回声”(Quantum Echoes)的新算法,计算结果还能重复验证,解决了此前量子计算结果难确认的问题,意味着量子计算将有望用于实际应用。

这种新算法的运作方式类似一种高度先进的回声。通过向量子系统(Willow芯片上的量子比特)发送精心设计的信号,扰动其中一个量子比特,随后精确逆转信号的演化过程,以“聆听”返回的“声音”。这种量子“回声”的特别之处在于,它会通过相长干涉得到放大——这是一种量子波叠加后强度增强的现象,这使得测量具备极高的灵敏度。

打个比方,如果人类正在尝试寻找一艘沉入海底的失踪船只。声呐技术或许能为人类提供一个模糊的轮廓,并告知“海底有一艘沉船”。但谷歌借助Willow芯片实现的精度,不仅能找到这艘船,还能看清船身的铭牌。

该量子计算机的突破,未来有望在模拟量子力学现象方面发挥关键作用。谷歌在博客中举例,科学家用于研究化学结构的工具之一是核磁共振(NMR),其原理与磁共振成像(MRI)技术相同。核磁共振就像一台“分子显微镜”,能够让人们看到原子的相对位置,从而帮助理解分子结构。模拟分子的形状和动态变化是化学、生物学和材料科学的基础,相关领域的进展将为生物技术、太阳能、核聚变等领域的发展提供支撑。

在与加州大学伯克利分校合作开展的一项原理验证实验中,谷歌在Willow芯片上运行“量子回声”算法,对两个分子(分别包含15个原子和28个原子)进行了研究,以验证该方法的有效性。量子计算机得出的结果与传统核磁共振技术的结果一致,且揭示了传统核磁共振通常无法获取的信息,这对该方法的有效性是至关重要的验证。

正如望远镜和显微镜曾为人类打开全新的未知世界,谷歌称这项实验也迈向了一台能够测量此前无法观测的自然现象的“量子观测仪”。

谷歌高管称,新算法开发的意义不亚于去年该公司开发出的量子芯片Willow的意义。未来“量子回声”算法将能够帮助测量分子结构,从而有助于药物研发,并通过识别新型材料助力材料科学。

去年年底,谷歌发布了量子芯片Willow,实现了两项关键突破:一是可以在使用更多量子比特(拥有105个物理量子比特)的情况下,成倍地减少错误,破解了近30年来一直在研究的量子纠错挑战;二是通过使用量子芯片,在5分钟内完成了一项传统超级计算机需要“10的25次方”年(可能比宇宙的历史更长)的时间才能完成的标准基准计算任务。

而此次谷歌披露量子可验证性意味着,该结果可在谷歌的量子计算机(或其他同等水平的量子计算机)上重复得出,从而确认结果的准确性。这种可重复、超越经典计算的能力,是可扩展验证的基础。

“量子计算优越性”是指量子计算机需要在特定的问题求解上,表现出超越经典计算机的能力,从而解决连超级计算机都无法在短时间内解决的计算任务。“未来,当我们拥有更强大的量子计算机时,我们将能够运行经典算法无法完成的计算。”德沃雷特表示。

巨头布局,大量资金涌入

量子计算自上世纪80年代被提出以来,一直是科技圈关注的焦点,过去几年来,包括谷歌、微软、IBM等大厂都在研发量子计算机。早在2019年,谷歌曾在《自然》发布了一项量子计算突破,在世界第一超级计算机Summit需要计算1万年的实验中,谷歌研究的量子计算机只用了短短3分20秒。当时,谷歌CEO桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)将此次突破比作“莱特兄弟的首飞”。

投资于量子信息技术的企业资本十分活跃,加速了量子计算从实验室到产业应用的迭代步伐。今年至今,美股上市的头部量子技术公司股价已经出现飙升,其中,D-wave股价上涨近250%,Rigetti股价也上涨近140%。

“曾经默默无闻的技术,正在走出实验室,进入现实世界。”一位国内量子技术专家对第一财经记者表示。

已经有很多大型科技公司在量子技术上投入大量资源,这让一些头部企业能获得更大的订单。例如,Rigetti近期就宣布了总计近600万美元的量子计算系统采购订单。Rigetti透露,两位买家分别是一家亚洲制造公司和一家美国人工智能初创公司。

在全球范围内,由资本驱动的量子技术投资正在掀起新一轮浪潮。近日,减重药司美格鲁肽厂商丹麦制药巨头诺和诺德母公司投资设立了量子专项风投基金55 North。该基金在首轮募资中获得了约3亿欧元资金。该基金也成为目前全球规模最大的量子专项风险投资基金。目前该基金已参与了两项投资,包括欧洲量子计算公司IQM最新一轮2.75亿欧元的B轮融资,以及为量子计算机提供低温冷却系统的德国公司Kiutra最新一轮千万级欧元的融资。

今年早些时候,丹麦出口与投资基金(EIFO)已与诺和诺德基金会斥资8000万欧元,成立北欧量子合资企业QuNorth,用于采购、建造并运营商用量子计算机Magne。Magne预计将在2027年初投入使用,有望成为全球最强大的商用量子计算机之一。

对于人工智能和量子技术未来的结合,量子模拟领域顶尖科学家、慕尼黑大学教授伊曼纽尔·布洛赫(Immanuel Bloch)近日对第一财经记者表示,如今量子模拟虽尚未实现通用容错量子计算,但已在特定问题上成为连接理论与实验的重要桥梁。随着全球多个科研团队在平台构建与控制技术上的不断突破,量子模拟器正成为探索“量子宇宙”的强大实验设备。

中国作为量子技术的全球领先力量,也有望在这一轮量子技术变革中迎来机遇。有数据显示,中国对量子技术的投资已经达到百亿美元规模量级。在资金投入方面,今年5月,国家自然科学基金委员会发布了《第二代量子体系的构筑和操控重大研究计划2025年度项目指南》,最高资助经费达到每项700万元,旨在开展量子信息科学方面的前瞻性和基础性研究,推动数理、信息、工程与材料、化学等多学科交叉研究,为实现量子计算机等量子技术奠定物理基础。

中国科学院院士、中国科学技术大学教授潘建伟此前在《自然》“世界观点(World View)”专栏发表文章称:“尽管量子信息科学具有广阔的应用前景,但目前大部分第二次量子革命技术还处于实验室阶段,要实现广泛的应用还需要长时间的努力。”

他提醒业界应警惕和防止泡沫的产生。“尽管有不少企业宣称可以在金融、蛋白模拟等复杂计算领域提供量子计算服务,但实际上相关技术报道中仅演示了小规模的量子算法。”潘建伟称,“当前量子计算机的硬件水平尚无法在具有实用价值的问题上体现量子优势,距离大规模商用还很遥远。夸大其词的宣称会误导公众和投资人对量子计算产生不切实际的期望。”

王哲辉也分析称,谷歌的量子算法突破是一个振奋人心的成果,但要从当前的概念验证走向实际应用仍面临巨大挑战。

王哲辉认为,尽管量子回声算法展现出明确的应用前景,但现有研究仅在高度简化的模型体系中完成了原理性验证,未来能否真正应用于更复杂、更有实用价值的场景(如研究蛋白质)仍未可知。

“作为行业参与者,我们认为此次谷歌取得的重大突破也说明超导量子计算走向通用的道路更加清晰,要继续沿着这条难而正确的路去探索,持续攻坚高水平的核心硬件,同时大力投入于能解决实际问题的量子算法与软件生态的建设。”他表示。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

AI进化速递 | 智谱与滴滴将合作探索出行Agent场景落地

自变量机器人完成10亿元A++轮融资;谷歌联合零售巨头推出通用商务协议UCP。

国盾量子宣布进军EDA软件,瞄准超导量子计算芯片设计

随着芯片复杂度的提升,EDA软件将成为芯片开发的必备技术。

GPT-5.2部分基准测试分数超过谷歌,但OpenAI“红色警报”尚未解除

OpenAI CEO表示,谷歌Gemini 3对公司的影响比原本预计的更小,但当竞争对手的威胁出现时,应专注并迅速应对。

上海押注“未来”,具身智能、量子计算、脑机接口又传好消息

上海布局未来产业走了哪几步

谷歌推出Gemini3!模型竞赛转向“落地速度”?上线首日即接入搜索体系

模型升级更快,商业化压力同步上升。