分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

自己管理的产品亏损近40%,却仍利用职务之便违法“指点江山”。

近日,上海证监局一纸罚单,揭开了公募基金圈一桩颇具荒诞色彩的“老鼠仓”事件。

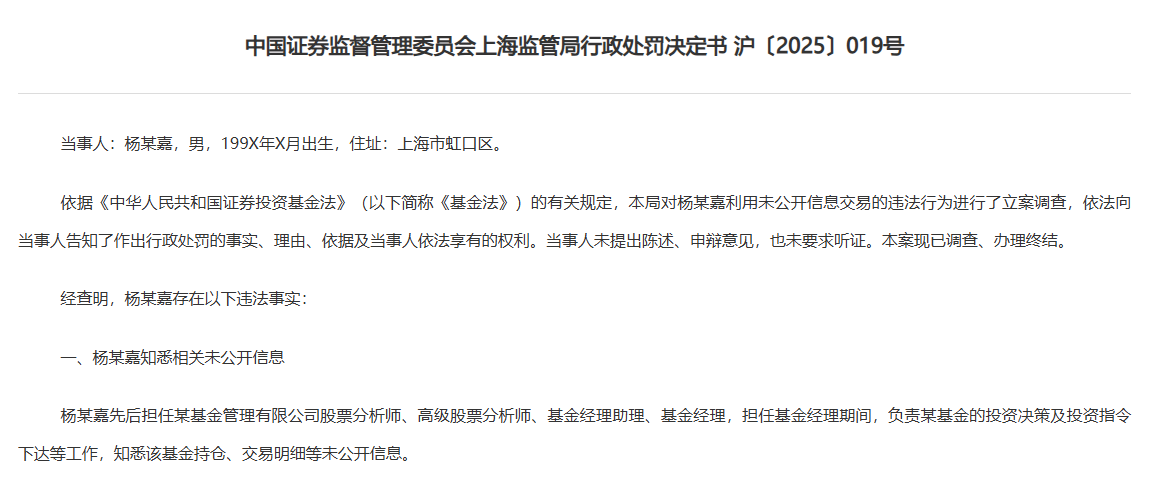

行政处罚决定书显示,杨某嘉为上海“90后”男性,他在担任基金经理期间,利用未公开信息明示、暗示他人从事相关交易活动,经过调查后,该局决定对其责令改正,并处以50万元罚款。

虽然罚单并未披露太多细节,但从部分信息来看,此次涉事的杨某嘉与上海某基金公司前基金经理杨宁嘉的相关信息高度重合。去年10月,他曾因“个人原因”清仓式离职,随后再无下文。

值得注意的是,那些亏钱还违规的基金经理们,并非个例。这场“业绩塌方+道德失守”的双重戏码为何总是上演?

“90后”基金经理罚单落地

据上海证监局行政处罚决定书,杨某嘉先后担任某基金管理有限公司股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理、基金经理,担任基金经理期间,负责某基金的投资决策及投资指令下达等工作,知悉该基金持仓、交易明细等未公开信息。

根据调查,杨某嘉则利用因职务便利获取的未公开信息,明示、暗示陈某东从事相关交易活动。陈某东实际控制“陈某东”证券账户进行交易。“陈某东”证券账户(包括普通账户和信用账户)于2014年开立,资金来源及去向主要为其本人和亲友。

在上述行为期间,“陈某东”证券账户与前述基金发生趋同交易,这一事实,已有证券账户资料、银行账户资料、相关人员询问笔录及情况说明、相关公司制度等证据证明,足以认定。

所谓趋同交易,就是指证券从业人员在机构操作前后,使用其个人控制的账户或者泄露给他人,买入或卖出相同股票的行为,以牟取不正当利益,这是“老鼠仓”的一种。作为一种严重的违法犯罪行为,历来是严查的重点领域。

本案目前已审理终结。上海证监局认为,杨某嘉的上述行为违反了《基金法》第二十条第六项的规定,构成《基金法》第一百二十三条第一款所述情形。对此,该局决定对杨某嘉责令改正,并处以50万元罚款。

履历锁定:在任业绩亏近40%

这位被上海证监局点名的“90后”男性基金经理究竟是谁?尽管处罚决定书中隐去了其所在机构与产品名称,但第一财经通过比对处罚信息与行业公开资料发现,文中“杨某嘉”与上海某基金公司前基金经理杨宁嘉的履历高度吻合。

根据最近十年离任基金经理以及现任基金经理名单来看,名为“杨某嘉”的仅有杨宁嘉一人。公开资料显示,杨宁嘉的证券从业日期为2014年,2017年加入某基金公司后历任股票分析师、高级股票分析师、基金经理助理,2021年9月起任基金经理。这一职业轨迹与处罚决定书中所披露的职位信息完全对应。

从任职末期的动态来看,杨宁嘉的离任轨迹亦颇具信号意义。去年9月24日,杨宁嘉管理的两只基金同步发布公告,均增聘基金经理与其共同管理。不到一个月后,公司公告,杨宁嘉因“个人原因”离任在管的所有基金产品。

在“清仓式”卸任前,杨宁嘉共管理3只主动权益类产品(不同份额合并计算,下同),在管总规模超过6亿元。然而,其管理业绩整体表现平平,除了仅管理4个月的基金任职回报则为1.62%,其余产品在其任内均出现显著亏损。

Wind数据显示,截至去年10月14日,他管理时间最长的基金任期内亏损近40%(-39.52%);自2022年12月起管理了近两年的基金区间回报则为-20.39%;从业绩基准来看,这两只产品均跑输同期业绩基准23个百分点以上。

荒诞反差再敲警钟

自己管理的产品亏损近40%,却仍利用职务之便违法“指点江山”。这样的情节,与影视剧中业绩光鲜、依靠内幕信息呼风唤雨的投资“大佬”形象形成了鲜明反差。事实上,这种“业绩低迷与违法违规并存”的现象并非个例。近年来,随着监管力度加大,类似荒诞情节的违规案例正频频浮出水面。

仅以今年为例,8月国寿安保基金前基金经理李丹因“老鼠仓”行为被处罚,其管理的国寿安保核心产业在其任内回报为-7.7%;类似情况在行业中屡见不鲜,如浙商基金前基金经理刘炜、浦银安盛基金前基金经理许文峰等,均曾在管理业绩低迷期间涉入违规交易。

第一财经从行业内了解到,随着监管技术不断升级,“老鼠仓”的操作手法也日趋隐蔽。相较于早期直接使用亲属账户,如今部分违规者会借助配偶的同学、家政人员,甚至通过关系密切但不直接参与炒股的友人提供账户,企图规避系统监测,增加查处难度。

“这些账户表面看与基金经理无直接关联,但资金流向、交易时点与基金操作高度同步,经大数据筛查仍会被锁定。”一位中大型基金公司人士解释道,除了公司内部监控,监管部门也会通过对历史交易数据跟踪拟合、回溯重演,对账户交易、账户关联情况进行监控和趋同分析。

在业内人士看来,基金的本质是“受人之托,代人理财”,核心是信任。而“老鼠仓”行为,正是在无情地蛀空这份信任的基石。近年来,监管部门持续强化对“老鼠仓”“趋同交易”等损害投资者利益行为的打击力度,但仍有少数从业人员顶风作案?

法律意识与合规认知的缺失是重要原因之一。第一财经注意到,在部分过往案件的听证过程中,部分受罚基金经理在申辩中仍存认知偏差。如有涉事基金经理曾辩称,聊天内容均为股票相关行业信息及相关推测性观点,不属于未公开信息;或主张自己“主观上无抬轿意图,客观上未获利”,试图与“利用未公开信息交易”划清界限。

“有些违规者甚至感到委屈,认为只是私下讨论,未直接指使对方交易。但这恰恰反映出他们对内幕交易、信息滥用的法律边界缺乏基本认知。”华南某公募内部人士与第一财经交流时表示,从业人员共享信息、交换信息、合谋从事非法交易等,均构成“老鼠仓”或利益输送,属明确违法违规。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

一财社论:公募基金拆掉盲盒,重聚专业创造价值的力量

新规旨在打开公募基金自立自强的发展空间,开启基金与基民同呼吸共命运的共识之旅。

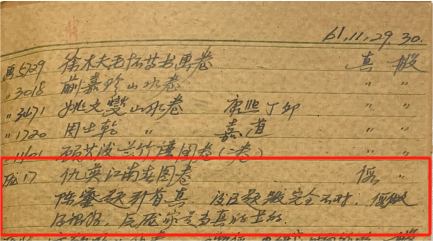

江苏省委省政府成立调查组,对南京博物院文物管理问题开展全面调查

对南京博物院受赠文物保管处置中存在的问题,以及其他藏品安全问题,进一步全面深入调查。

爱股票不爱现金!全球基金经理现金持有率创26年来新低

全球基金经理投资组合中的平均现金持有率创下1999年调查开始以来的最低水平。

百亿基金经理年末动作频频,调仓调研暗藏明年投资线索

市场“垃圾时间”不垃圾:机构在蓄势,科技仍是底仓

近千名基金经理面临“降薪”,你的基金经理也在里面吗?

基金经理薪酬“强约束”即将落地