分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

在长三角一体化发展的大背景下,一条贯穿长三角黄金腹地的“沿沪宁产业创新带”建设,正在从顶层设计迈入实质性推进阶段。

为长三角经济大动脉定调

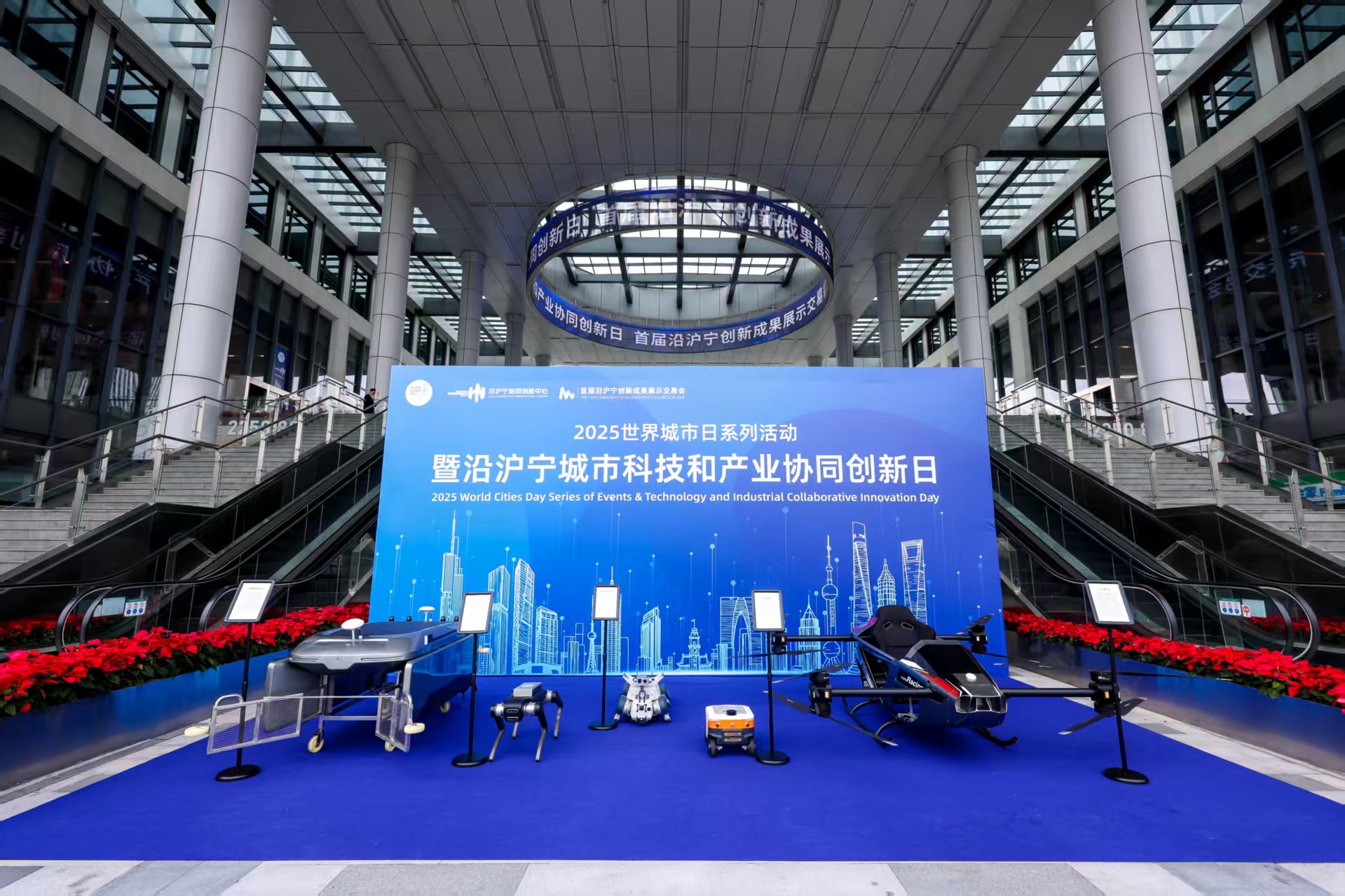

10月26日,作为2025世界城市日的重要系列活动之一,“沿沪宁城市科技和产业协同创新日”在上海普陀区举行,不仅响应世界城市日“城市转型与发展”的全球倡议,也迈开了落实长三角一体化发展战略的重要步伐。

作为贯通长三角的经济大动脉和“金边”,沿沪宁产业创新带是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,堪称“中国创新浓度最高的经济轴线”。普陀区主动服务沿沪宁产业创新带,推动上海普陀、南京、无锡、常州、苏州、南通、扬州、镇江、泰州八市一区协同创新。

官方数据显示,沿沪宁产业创新带以全国0.3%的土地面积承载全国4%的人口,贡献了全国超过10%的GDP。2024年,沿沪宁产业创新带沿线9市的GDP总量突破15.9万亿元,占全国的11.8%,还占据了长三角经济总量的半壁江山,约达48%,高新技术企业、国家重点实验室和上市科技公司集聚。

于2025年7月召开的中央城市工作会议明确,要持续提升世界城市日、全球可持续发展城市奖(上海奖)影响力,以“城市之治”讲好“中国之治”。

“东道主”普陀区委书记胡广杰在致辞中表示,沿沪宁创新带是一条活力四射的黄金走廊,动能澎湃的创新区域带。以世界城市日活动为契机,共同推动沿沪宁城市协同创新,既是对国家战略的主动担当,也是增强城市发展活力的务实行动。

一系列标志性成果落地

经过前期的密集筹备,一系列创新成果迎来集中发布,也开启了沿沪宁协同创新从蓝图走向实践、从单点突破迈向体系化推进的关键时期。

现场,首批沿沪宁创新联合体正式亮相,覆盖生物医药、集成电路、人工智能、新能源等前沿领域,标志着沿沪宁产业创新带进入实质性推进阶段。这些创新联合体以市场为导向,由龙头企业或顶尖机构牵头,联合产业链上下游及高校院所,致力于解决一批“卡脖子”难题,共同提升区域产业链的安全与韧性。

对微观个体而言,企业的需求具体且迫切,获得感也将是强烈的。

作为苏州大尺寸无银电池全链技术及装备创新联合体的代表,罗博特科智能科技股份有限公司常务副总裁李伟彬表示,当前部分关键生产设备仍然依赖进口,国产设备在稳定性与可靠性与国际巨头的差距,导致采购与维护受制。因此,成立联合体的目标之一即推动国产化替代。而要提高可靠性和更高精度的解决方案,就意味着需要更多高层次科研与工程人才,为此联合体也把人才引进与研修列为重要任务。

通过整合长三角优质科研与企业资源,李伟彬认为,联合体将加速成果产业化并实现销量增长,同时也有望形成人才与技术的长期积累,“预期联合体能够在2028年实现累计10亿的销售,研发投入4000万,将核心技术成果推广应用到至少5个不同地区的企业,助力光伏产业转型”。

作为扬州高端金属板材智能装备产业技术创新联合体的代表,江苏亚威机床股份有限公司项目负责人施伟表示,公司近年来研发投入占营业收入比重平均超7%,在行业内处于领先水平,也由此攻克了一系列核心技术难题,逐渐赶超了国际金属成形机床先进技术。在这样的过程中,他们需要一个更高效的协同创新机制,加快形成以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,也亟须加强高端人才引进培育,进一步拓展国际市场,加快全球化进程。

在施伟看来,沿沪宁创新联合体的成立,为他们这样的企业带来了重要的区域协同与创新发展机遇。“借助联合体平台能够更便捷地对接上海、南京等地的科研院所、高校及产业链上下游资源,促进关键技术联合攻关,加速核心部件国产化与技术迭代。”他透露,公司力争在3~5年内实现关键技术的进一步突破,而联合体也将帮助他们提高对高端人才的吸引力,并更好发挥沿沪宁的区位与政策优势,提升全球市场竞争力,“2024年我们海外营业收入占比20%左右,预计到2030年海外营业收入占比将提升至30%”。

为了更好地集成沿沪宁城市资源,当天的活动还同时发布了“沿沪宁协同创新集市”在线平台,以及技术经理人联盟。

上述在线平台是移动的“协同枢纽”,集成了六大核心功能:政策信息发布、科创资源共享、技术供需对接、科技金融对接、科技人才交流与合作成果展示,可以实现创新要素的“一站汇聚”与“线上速配”。沿沪宁技术经理人联盟则汇聚了来自沿沪宁各个城市的74名技术经理人,将作为“科技红娘”深入一线,推动技术交流与联合攻关。现场,来自沿沪宁沿线9座城市的技术经理人代表开展了2.3亿元的联合需求发榜。

已累计孵化科技型企业超过200家的“科技红娘”——南京中鑫科技产业发展有限公司总经理郝劭文认为,技术经理人存在的意义,就是打破高校与企业之间的隔阂,“把资源高效整合起来,把转化体系做活,最终推着产业往前跑”。而推动科技成果转化,不仅需要专业能力,更需要高效的行动力。

当前企业需求正从单纯的技术突破向产业链、创新链深度融合延伸。此次,区科委成立沿沪宁技术经理人联盟的核心目标是汇聚分散在沿沪宁合作城市企业、园区和机构手中的创新需求与解决方案,提升沿沪宁城市间在技术、人才、市场等多要素的配置效率。接下来,普陀区将持续开展沿沪宁技术经理人培训,同时,布局一批重点产业细分领域概念验证中心、中小试平台并向沿沪宁城市开放,发动沿沪宁高校、院所、企业等以“精准滴灌”的方式推动科技成果从实验室走向生产线,破解转化“最初一公里”的难题。

现场,上海银行和江苏银行开展“首批沿沪宁金融产品”发布和联合授信,通过构建涵盖投融资、产业链、政府资源的三维服务生态,为沿线城市科创产业发展“引擎”加注燃料。

为城市与产业未来支招

在数字化的浪潮中,城市的智慧升级对人工智能的发展有何意义?产业跨区域协同又该如何破圈突围?超豪华阵容的“智囊团”为城市与产业的未来建言“支招”。

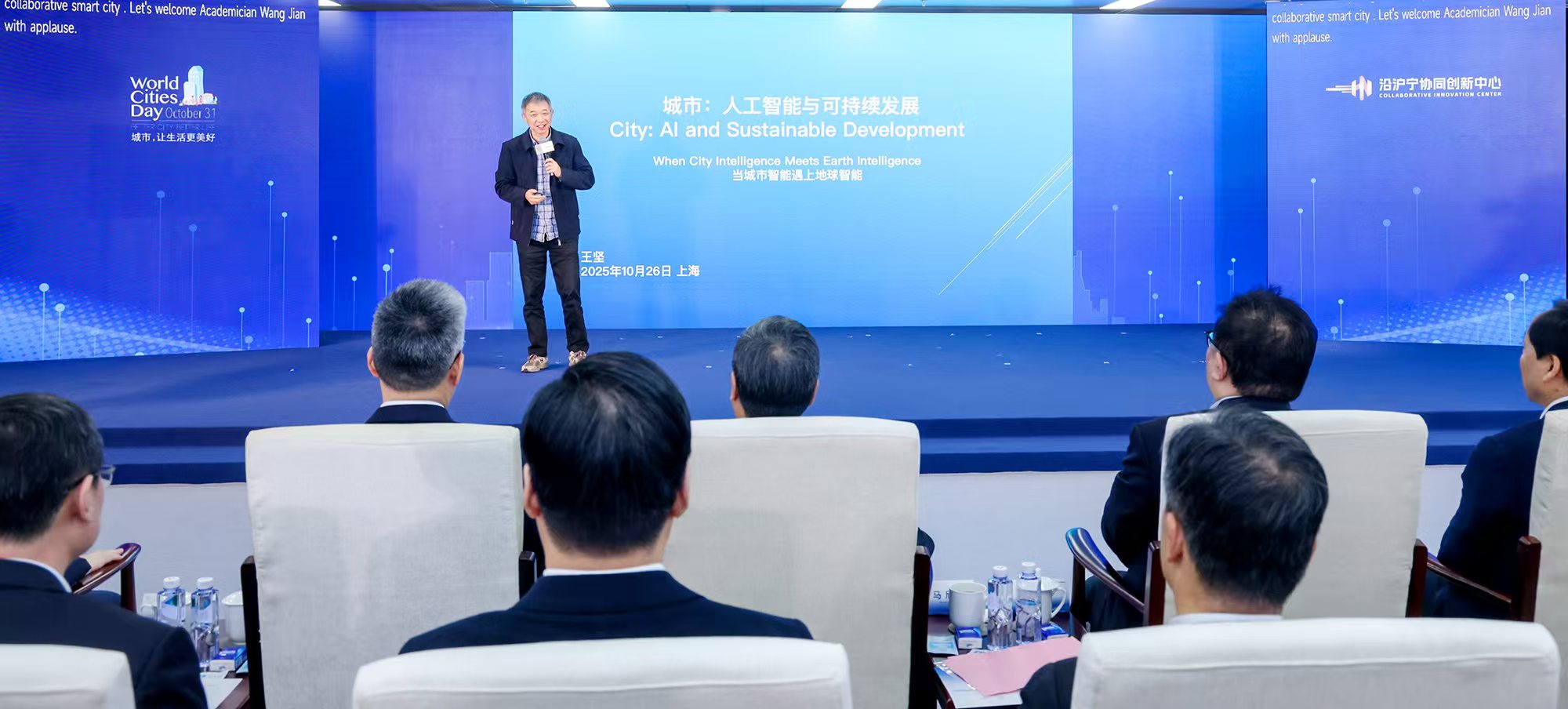

之江实验室主任、阿里云创始人王坚院士在当天的主旨演讲中,直指当前城市发展面临的核心悖论:过去几十年,是科技发展极大提升了人类消耗资源的能力,将碳排放曲线急剧推高;而未来要实现可持续发展目标,则需要用科技将这条陡峭的曲线同样急剧地降下来。

王坚强调,资源节约已不再是传统的道德倡导,而是关乎发展是否可持续的根本逻辑问题。这背后蕴藏着巨大的产业机遇,即通过“空间技术”和“城市智能”,精准洞察资源消耗的真相,从而有机会“用今天十分之一的资源支撑城市发展”,将其余资源用于新的创新。

王坚将“城市智能”定义为“人工智能的皇冠”——世界上没有比城市更复杂的对象,其效率的微小提升都将产生巨大的经济价值。他说,“没有城市,就不会有未来的人工智能”,城市所产生的数据是数字时代最关键的自然资源,是驱动AI进阶的核心场景。因此,投资和发展“城市智能”,不仅仅是治理城市,更是抢占未来AI产业制高点的关键,将创造出如“贝多芬第五交响曲”般,当下无法想象却未来不可或缺的新需求与新市场。

在本次活动的“重头戏”——市长沙龙环节,沿沪宁产业创新带上的8名市长围绕“共同推动沿沪宁产业创新带建设,加强产业跨区域协同”的主题展开探讨,以推动沿沪宁产业创新带破圈融合、协同发展。随后,“沿沪宁协同创新三年行动倡议”发布,城市合作、产业创新协同的路径进一步延伸。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com