分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

2025年11月7日,作为 2025 进博会上海会议活动边会之一的沪港ESG系列活动成功举办。本次活动由上海市开放战略研究中心与香港品质保证局联合主办,第一财经可持续发展研究中心支持。上海涉外企业ESG三年行动方案(2024-2026)是全国涉外领域首个ESG促进政策,沪港两地以“标准衔接国际化、实践赋能生态化”双高度深化合作的生动实践,推动企业可持续发展,助力国家“双碳”战略落地。

上海三年行动方案:筑牢 ESG 合作的政策与实践根基

上海自 2024年3月印发全国首个涉外企业ESG三年行动方案以来,始终以 “企业 ESG 能力提升、市场增效赋能、服务体系优化”三大路径为核心,将国际交流合作列为重点任务,为沪港 ESG 协同搭建了坚实平台。

上海市商务委员会二级巡视员刘朝晖在活动中指出,三年行动方案实施以来,上海已推动 ESG 实践从企业自愿行为向规范化、体系化转型。通过将ESG要求纳入优秀企业贷款评价条件、支持高校设立 ESG 相关专业培养复合型人才、推动商务楼宇与产业园区开展零碳创建等举措,上海已形成“政策引导+场景支撑+金融赋能”的ESG发展生态,为沪港合作提供了丰富的产业土壤和实践场景。

香港品质保证局运营总监丁国滔表示,沪港两地ESG合作日益紧密,香港作为国际金融中心,正积极对接国际可持续披露准则,而上海凭借产业基础与政策创新优势,为ESG实践提供了丰富场景。上海市开放战略研究中心通过系列化、机制化的活动设计,促进了两地在标准衔接、数据共享与人才共育方面的深度融合。

此次活动已是沪港双方继 2025年8月、9月之后举办的第三场系列活动,累计吸引超百家企业参与,正是上海三年行动方案中“深化国际合作”任务的具体落地,彰显了政策驱动下沪港 ESG 合作的持续性与深度。

沪港合作双高度:构建ESG协同发展新范式

香港作为国际金融中心,是首批明确采纳国际可持续准则理事会(ISSB)标准的司法管辖区之一,在ESG披露规则与国际接轨方面具备先行优势;上海则凭借政策创新与产业基础,成为内地ESG标准实践的“试验田”。两地以标准衔接为核心,构建了“国际规则导入+本土实践转化”的协同模式。

上海市开放战略研究中心副主任张娟说道,上海积极推动涉外主体和专业服务机构推进 ESG数据平台搭建以及国际标准互认,依托庞大的涉外主体与跨境商务活动,让国际标准在本土场景中落地生根,这种沪港协同的合作模式,有效解决了企业跨境合规中的标准适配难题。

实践赋能生态化,破解产业核心痛点

针对企业在 ESG 实践中面临的范围三核算复杂、数据收集难、成本高三大痛点,沪港双方整合资源推出“工具+金融+场景”的一体化解决方案,让ESG从“合规要求”转化为“发展机遇”。

在工具支撑上,香港品质保证局自主研发的温室气体范围三数字化估算工具,遵循国际核算标准,内置多行业排放因子,支持企业通过现有财务、采购数据快速完成 15 个类别的排放核算,大幅降低入门门槛。现场演示显示,企业录入基础数据后即可生成完整排放结构画像,为精准减排提供数据支撑。

在金融赋能上,交通银行等机构推出与碳表现挂钩的定价机制,为减排优良企业提供融资优惠,自主研发的投融资碳排放计量系统已覆盖车贷、房贷等多元场景。微盟集团等企业的实践则证明,数字化转型与ESG管理可形成协同效应,通过优化运营效率实现范围三减排,其服务的品牌商家能效比最高提升8个百分点。

在场景落地方面,上海的460个产业园区、上万个商务楼宇已成为ESG实践的重要载体,香港企业带来的绿色建筑认证、碳管理经验与上海的场景资源深度融合,推动范围三减排从企业层面延伸至产业链、园区级生态。

未来展望:持续深化协同,贡献沪港绿色合力

下一步,上海市开放战略研究中心将继续携手香港品质保证局,以上海三年行动方案为指引,在ESG标准制定、绿色供应链管理、碳数据核算与人才培养等领域深化合作。重点推进标准与数据衔接“向深处走、向实处落”,让沪港合作模式成为可复制、可推广的全国范例。

浙江清洁能源装机突破1亿千瓦大关

2025年,浙江省清洁能源装机突破1亿千瓦达11715万千瓦,能源结构加速向风、光、水、核多元清洁格局转型,全力推进“双碳”目标与更高水平生态省建设。

A股ESG披露规则再细化,业内称披露应体现财务重要性原则

投资人对企业ESG披露的要求更加具体,简单的“绿色”标签已不足以打动投资人。

中流楫水,深水动能 ——“十五五”规划建议引领中国能源转型战略航向

“十五五”期间我国能源转型将面临更加复杂的内外部环境,如何深入理解《“十五五”规划建议》对能源高质量发展的指导意义?如何认识和化解能源领域深层次的矛盾和问题,巩固和扩大我国能源转型的全球领先优势?“十五五”期间有哪些新趋势和新机遇值得重点关注?

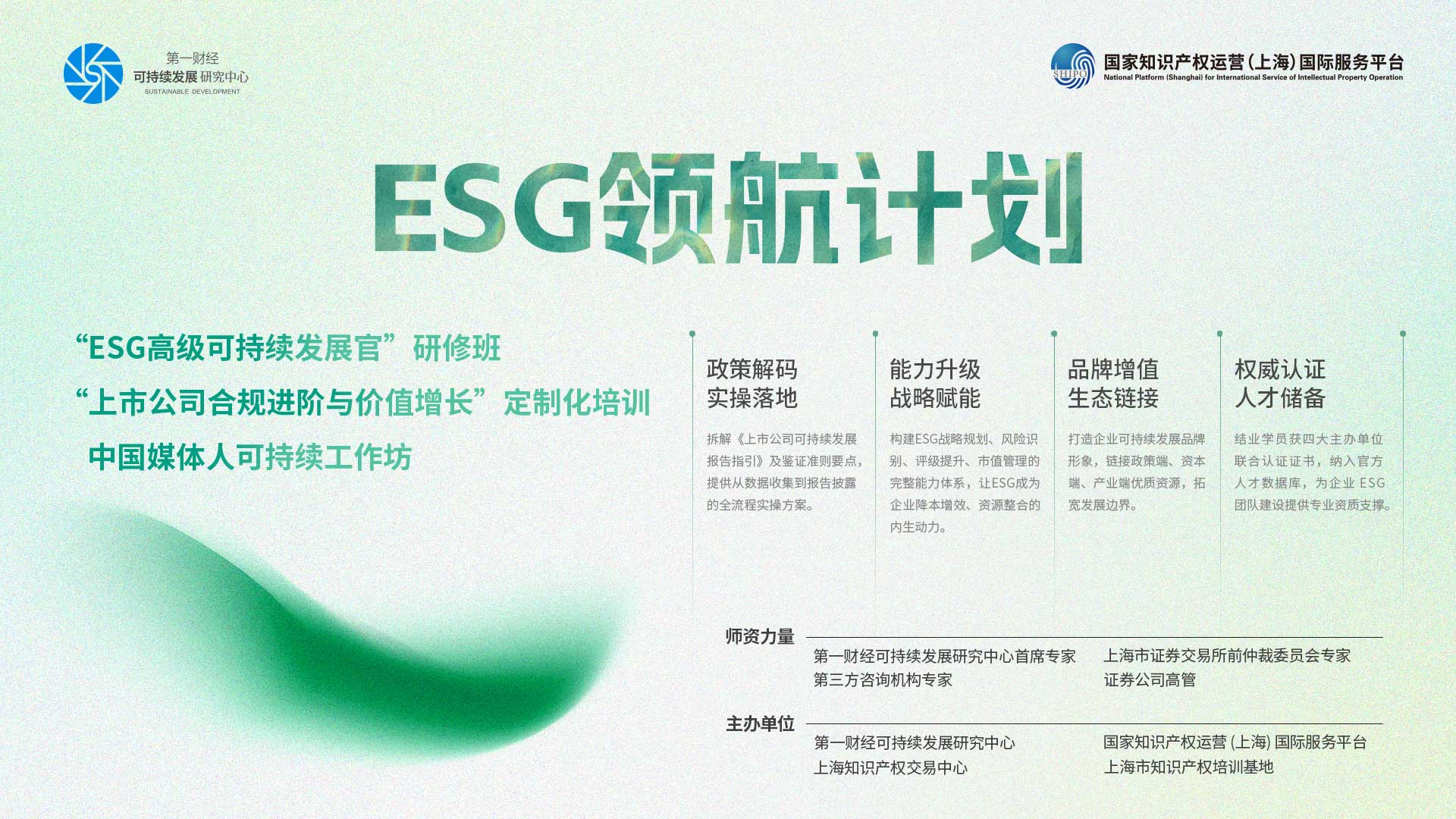

ESG领航计划——上市公司合规进阶与价值增长定制化研修项目

「ESG领航计划」以合规为基石,以能力为支撑,以价值为目标,与企业携手共赴可持续发展新征程,在政策红利与市场机遇中实现高质量增长。

以卓越治理领航可持续发展 中国东航荣获 2025年度“可持续卓越治理奖”

中国东航凭借在治理体系优化、绿色转型实践、社会责任履行等方面的卓越表现,荣获“可持续卓越治理奖”。