分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

这里,是上海升起第一面五星红旗的地方。

1949年5月28日,新中国上海市人民政府成立,新旧政府的交接仪式在老市府大楼举行,它也正式成为上海市人民政府的办公驻地。当年10月2日,上海市人民政府在老市府大楼升起上海第一面五星红旗。

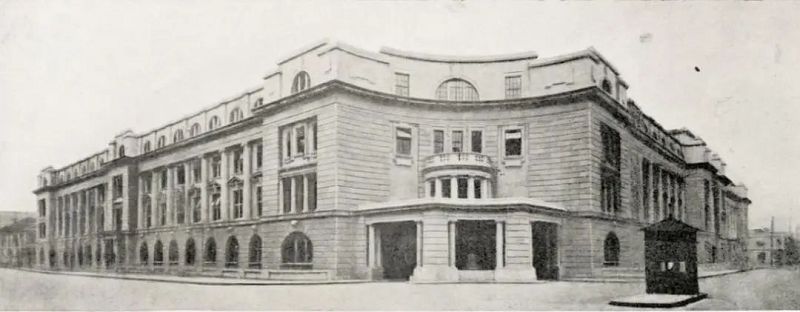

位于上海市黄浦区汉口路、江西中路、河南中路、福州路所围合地块的老市府大楼,距离外滩滨江直线距离约345米。大楼始建于1914年,1922年完工,被誉为“远东第一围合式建筑”。它最早是上海公共租界工部局大楼,1989年被列为市第一批优秀历史建筑和市文物保护单位。

老市府大楼内的市府礼堂,前身是工部局万国商团操练厅。1923年,爱因斯坦曾在这里用德语讲解相对论。1950年改建为上海市人民政府大礼堂,成为上海接待国际文化交流演出的重要场所。1979年1月中美两国正式建交后,美籍日裔指挥家小泽征尔携波士顿交响乐团首次来华,在市府礼堂演出。

这栋见证了上海大历史的老建筑,如何保护修缮和持续利用,成为公众关心的热点。2014年,作为外滩第二立面更新改造的先行启动项目,以及上海城市更新的示范项目,老市府大楼保护性综合改造项目启动。项目改造方案由2023年普利兹克建筑奖获得者英国建筑师大卫·奇普菲尔德(David Chipperfield)领衔设计。

老市府大楼焕新归来,目前已经以举办艺术展览等活动的形式向公众开放。

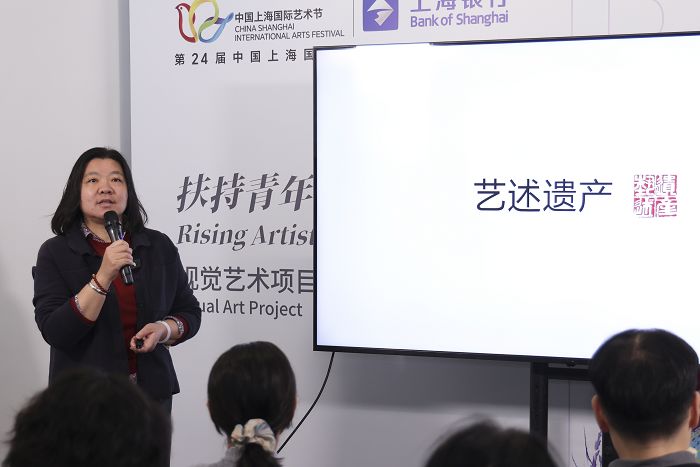

第二十四届中国上海国际艺术节“扶持青年艺术家计划”视觉艺术项目委约群展《出神之境》,日前在老市府大楼落幕。11月15日,展览推出论坛“出神之境:建筑、艺术与文化感应”,上海阮仪三城市遗产保护基金会秘书长丁枫、华建集团华东院城市更新中心历保院副总建筑师郑宁、参展艺术家王一与策展人杨丹一起,从老市府大楼的修缮保护和艺术活动出发,讨论历史建筑如何与艺术、公共生活融合共生。论坛由第一财经特稿部主任李刚主持。

论坛上,策展人杨丹讲述了对于在老市府大楼举办当代艺术展览的思考。她说:“我对艺术和建筑如何被大众感受、感知特别感兴趣。选择在老市府办展览,也是因为它有非常深厚、独特的历史背景。这种特殊的历史沉淀,给我们的展览增加了厚度。”

在展览策划过程中,杨丹与很多艺术家交流,寻找有基于特定场域创作经验的艺术家展开合作。她不想把这个特别的场地单纯地作为空间使用,“或者说这个空间最终就成了最大的一个展品,能够去跟观众进行对话”。

在老市府大楼这个历史遗产里,她希望展览成为一种机制,给人以刺激、引发感知。“我希望策展能够作为一种方法,把艺术作品组织进来,让整体的艺术和空间对观众形成一个更大的感知场域。”

论坛三位特约嘉宾的演讲内容,第一财经整理后分享如下。

老市府大楼是外滩腹地城市更新的缩影

郑宁(华建集团华东院城市更新中心历保院副总建筑师)

老市府大楼这个项目,从正式签约到今天,我已经服务了整整八年,上个月刚刚拿到全部的项目竣工验收合格文件。

首先来看一下这个项目所处的区位。大家比较熟悉的是外滩的第一立面。到1928年,外滩一线的场景和今天的是比较接近的,鳞次栉比风格各异的万国建筑群。近年来,特别是近20年以来,外滩地区,特别是外滩腹地的城市更新活动更加活跃。

外滩非临江的界面被称作外滩第二立面,老市府大楼也位于外滩第二立面,去年,这里正式恢复了老市府大楼的名称。老市府大楼沿街四层的花岗石立面,很优雅也很舒展,也非常庄重,是远东地区最典型的英国新古典主义风格建筑。原设计是中轴对称的一个围合式街区。

因为种种原因,从1914年到1922年期间,老市府大楼陆续建造了八年。由于一战的影响,实际建造的街区平面基本实现的是一个G字的形状,河南中路和福州路转角一直没有建造完成。

老市府大楼街区的历史价值非常丰厚,它曾经是公共租界工部局,解放前曾是国民政府上海市政府机关所在地,新中国成立后上海市第一届人民政府也在这里。此外,我们熟知的上海交响乐团的前身工部局乐队,也是在这里成立以及排练的。爱因斯坦唯一一次在中国境内用德语来讲相对论,也是在这里的工部局万国商团操练厅。

老市府大楼的建筑与艺术价值、历史价值、科学价值,是它成为上海市文物保护单位、上海市不可移动革命文物,以及上海市第一批优秀历史建筑的原因。新中国成立一周年之际,陈毅市长在这里题词:“上海人民按自己的意志,建设人民的新上海。”

我们其实都有这样的一个执念,希望老市府大楼能够早日实现百年围合,所以也是以这样的目标来进行设计。项目设计的外方团队是奇普菲尔德事务所,他在服务这个项目期间获得了普利兹克奖。

整个外滩腹地,算上沿江的街坊,合计有30多个,这些街坊里绝大部分都没有像老市府大楼这样有这么好的一个广场,或者叫内庭院。这是非常稀缺的资源。在这个内庭院,我们新建了地下室。

刚才提到了原设计未实现的部分,就是历史图纸上蓝色虚线的部分,后期陆陆续续新造了一些建筑,也灭失了一些建筑。我们要恢复这样的一个界面。再就是希望把内庭院能够营造成一个为公众活动服务的空间。

本来规划的新建筑限高可以做到30米,但是我们反复论证以后,决定把所有新建筑的高度降到24米以下。对业主来说,这意味着最稀缺的、最珍贵的容积率、也就是真金白银的面积损失,但它带来了极大的正向示范,对整个街区,对外滩天际线的管控都有非常正向的示范效应。

另外,历史建筑的更新项目中,比如泛光照明,还是可以做优化的,不是一点都不能碰,但有几个原则。第一就是见光不见灯,第二,所有附加的可逆可识别的内容,都要做到隐蔽、小型、节能、高效,这些灯罩表面都喷涂了和金山石质感非常接近的涂料。

修缮之后,我们采用照片测量法,把历史上的旗杆也原位恢复了,五星红旗重新在这里飘扬了。

小红楼是很多人心中的白月光,我也不例外。它的建造年代其实比老市府大楼还要早十年以上,立面带有非常典型的殖民地外廊式风格。小红楼没有任何保护身份,在规划层面是一般历史建筑,我们把它提级管理按照保护建筑对待,进行了立面的保护修缮和内部的结构更新。老市府大楼是外滩腹地城市更新的一个缩影。在外滩第二立面,城市更新每时每刻都在发生,有日常维护保养,有大修更新,有整个街区的更新,还有商业升级等。城市更新的活态,是基于上海城市更新保护体系的一个特点。相信到明年6月,经过第四次全国文物普查,上海市的不可移动文物数量将大幅增加。

有机会陪伴老市府大楼走过一段特殊的康复期,贡献我们微薄的力量,这也是很荣幸的一件事情。

全国范围内,上海可以说是近现代遗产保护体系最完整,也是经验最丰富的一个城市。我们首先承认建筑遗产价值的多样性,无论是历史、艺术、科学还是文化社会价值,每一种价值背后都有很丰富的内容。建筑本身作为一个集大成的载体,它有能力去承载不同时期、不同阶段的价值,然后物化为外在的呈现。

艺术应该与真实的历史对话

王一(参展艺术家)

我是绘画出身,进入到抽象艺术的领域之后,会把形状、颜色以及一些材料作为基本的构建元素。我的工作方法是让抽象介入到更多的领域,比如说城市建筑、历史文化场景以及新的空间。

这是2022年在虹口今潮八弄的展览,叫做“摩登弄堂”,我找到的切入点是上海上世纪20、30年代的Art Deco装饰艺术风格。这里有很大一块玻璃幕墙,我把它想象成透明的画布,用一些抽象图案去呼应Art Deco的一些纹样。这是第一件我将霓虹灯和老建筑结合的作品,是永久陈列的。

第二个案例是在四川中路的卜内门洋行,当时房子是刚刚修缮完毕,傍晚外滩有很多灯,我就把外部环境的灯浓缩进室内,将室外室内进行融合。作品利用了很多不同年代的灯,我收集了一些中国近一百年来不同时期的灯具,我一直有收集各种老东西的癖好。我把灯看作城市文明发展过程的缩影。不同的灯具,有着很鲜明的时代性,具有一种设计范式,我觉得是非常典型的。

这是张园天井画廊的项目。这些树脂其实是绘画剩余的材料,不能随便丢弃,收集在盒子里,等待凝固。过了三四年,几十个盒子随便丢在工作室,我突然发现这些几何的立体块产生了一些结构,像是城市的规划或者建筑的体块。

我规划了一个几何体的、像花园一样的中庭,从俯瞰的角度,有很多方形、圆形、长条,就像一张绘画纸。它是一个露天的环境,从早晨到中午到傍晚,随着光线的不同,感觉都不一样,当人在里面行走,有中式的移步换景的概念在里面。

我是90后,我觉得当代艺术还是可以走进,或者说跟传统建筑、中式建筑和园林发生一些对话的。我觉得基础的审美是共通的,几何也并不是西方艺术的专利。

最新的项目是在安福路的一栋小楼,这栋楼有四层半,原本是住宅,现在是商业空间,一个家居买手店。主理人和策展人做了一个关于上海亭子间的项目。亭子间是上海最典型的生存空间之一,可能只有几个平方。我没有生活在亭子间的经验,我是成长在工人新村的公房里面,我其实也很好奇,如何在螺蛳壳里做道场。

从入口向上可以看到一些蝴蝶,不是剪纸,也不是贴在上面的,是我从一些清末到民国初年的老木箱上挑下来的。这些木箱是当时人们躲避战乱或者追求更好的生活时带着的,是不断迁移的象征。我觉得近代世界150年的历史,就是人口迁移、文化迁移和融合的过程。

蝴蝶在中国传统文化里也有梦境的含义,“庄生晓梦迷蝴蝶”,包括上海近代文学的鸳鸯蝴蝶派,再到上世纪 20年代摩登上海的莺莺燕燕风月场,于是提取了蝴蝶的元素,贯穿在这个作品之中。这个项目叫做“蜃楼”,想要反映不同历史时期的时空折叠。

我认为上述这些作品与其在美术馆或者画廊展览,它更应该在一个有历史文化的、一个现有的场景中展示,才能够和真实的历史进行对话。

接下来这个项目,就是这次展览“出神之境”里面的一个作品。我选择红色作为基础色调,还有黑色。这两件作品虽然是完全抽象的,但是有一定的现实来源。这个场域中间有一些黑色的钢化玻璃,形状是AI生成的,我不能确定AI到底是怎么想的,可能会参考一些人物的形象,或者说是一些数据的曲线,比如说出生率,或者某一时段的一个经济指标。大家可以走进这个空间,行走在这些形状或者说山脉之间,在我的概念中,就是行走在抽象的历史之中。

艺术介入对遗产保护很有用

丁枫(上海阮仪三城市遗产保护基金会秘书长)

老市府大楼是我重要的儿时回忆。我妈妈以前就在福州路对面上班,市府礼堂是我小时候经常来看戏、看电影的地方,很多老上海应该都对这里有印象。我是做城乡遗产保护的,也是业余的艺术策展人,会去很多遗产地做保护相关的事情。

我们基金会常年在不同的遗产地做公共项目,叫遗产保护志愿者工作营。在全国很多地方开这样的营,包括贵州、云南、山西、福建等。从2015年开始,我们会邀请一位驻地艺术家,他们和我们的营员一起在举办地工作,通过他们的介入,做一些艺术创作和展览。

2017年,因为要做历史街区调研,我到了福建省南平市延平区的巨口乡,发现那个乡有很多保存得挺好的传统村落,比如说九龙村。这些村子历史悠久,有八九百年,保存得很完整,但是状况都很差,没有人管,也没有人保护。

受到日本策展人北川富朗的启发,我们跟当地政府交流,说要不要一起策划一个类似大地艺术节的活动,可以通过这个方式激活这里,给地方赋能。我们的初衷就是希望把这些很美的传统村落保留下来。结果后来聊成了。跟政府谈好以后就开始做,一连做了三年,从2018年第一届开始,做了三年乡村艺术季。

我们当时去的时候,只有一个村子是有保护身份的。到艺术季结束的时候,当地11个村都申报成了国家级或省级的历史文化名村。这也就意味着这些村子肯定不会被拆掉。我是做保护的,从我的角度来看,艺术介入还是很有用的。

公益组织有时候需要做一些公众倡导。2021年,山西发生洪灾。山西是我们基金会重要的工作地,是中国木构建筑遗产最多的省份,所以我们当时发起了公共募捐。那些跟我们合作的艺术家无偿地拿出自己的作品,做了展览。

后来我又在昆明滇池做了一个艺术季。昆明是国家级历史文化名城,但它的遗产保护状况非常差。滇池周围还有一些传统村落,滇池又是一个非常重要的生态节点。当时为了要倡导保护滇池周围的自然环境和历史人文传统,做了滇池风土艺术季。

去年在上海做了“海上园林”系列展览,跟公园管理中心合作,在上海五大古典园林做了一个巡展。邀请年轻的当代艺术家来到这些古老的遗产环境里面,通过他们的眼睛、他们的审美、他们的作品,为沉默的传统空间赋予活力,引起公众的关注。

我刚才说的这些项目,没有一个是委托项目,都是我们去跟业主、政府沟通,说服他们来做,我想这也是NGO的责任。我们有必要去倡导、去积极推动一些事情,整合资源来实现我们的愿景。我们基金会的宗旨就是保护文化遗产,保护历史建筑和古城古镇。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

第六届“世界考古论坛·上海”开幕,宣布重大考古发现和研究成果

通过学术交流、思想碰撞,为考古学繁荣发展注入强大动力,为世界各国人民以史为鉴、开创未来带来新的启迪。

“扶青计划”视觉艺术展亮相百年外滩老市府

10月31日启幕,展览融合艺术与科技。

上海:对集成电路、大飞机、船舶海洋、信创产业等重点产业链实施联合体支持政策

支持优质企业以链强链,对于优质项目给予最高产业政策支持,支持产业链上下游重点领域和核心环节项目打包同步落地。

11条!全国首个化妆品产业海关支持措施落地上海“东方美谷”

海关支持上海“东方美谷”化妆品产业高质量发展十一条措施正式对外发布。

推动家政和养老服务员工制工作走深走实!陈吉宁深入企业调研

推动家政和养老服务员工制工作走深走实,更好助力创造高品质生活、推动高质量发展。